用戶:ZixuanHE/沙盒 人權史

人權史[編輯]

| 權利 |

|---|

|

| 理論上的區別 |

| 人權種類 |

| 權利持有者 |

| 其他權利類別 |

雖然對人類生命神聖性的信仰在世界許多宗教中都有古老的先例,但現代人權的基礎始於近代文藝復興人文主義時期。歐洲的宗教戰爭和十七世紀英格蘭王國的內戰催生了自由主義哲學,而對自然權利的信仰成為十八世紀啟蒙時代歐洲知識文化關注的中心問題。自然權利思想以自然法為基礎,是 19 世紀末美國和法國革命的核心,但人權思想則是後來才出現的。十九世紀的民主演進為二十世紀普選權的到來鋪平了道路。兩次世界大戰促成了《世界人權宣言》的誕生。

戰後時期,特定群體的權利受到侵犯,例如女權主義和非裔美國人的公民權利,紛紛興起運動。 20世紀70年代,蘇聯集團成員國的人權運動與西方工人權利運動一同興起。隨着許多國家的社會活動和政治言論將人權置於世界議程的優先位置,這些運動迅速發展壯大。 [1]歷史學家塞繆爾·莫因 (Samuel Moyn) 認為,到了 21 世紀,人權運動已經超越了最初的反極權主義範疇,涵蓋了人道主義以及發展中國家社會經濟發展等眾多事業。 [2]

人權的歷史是複雜的。例如,許多既定的權利將被偏離其原始西方設計的其他制度所取代。在發生戰爭、恐怖主義等衝突或文化變革時,穩定的制度可能會被連根拔起。 [3]

古代和前現代[編輯]

古代法律和宗教中存在的一些正義觀念有時會被追溯納入「人權」一詞之下。雖然啟蒙哲學家認為統治者與被統治者之間存在世俗的社會契約,但古代傳統從神法和希臘哲學中的自然法概念得出了類似的結論。塞繆爾·莫因(Samuel Moyn)認為,人權概念與現代公民意識交織在一起,而現代公民意識直到過去幾百年才出現。 [4]儘管如此,在古代和前現代時期也存在相關的例子,儘管古代人並沒有與現代相同的普世人權觀念。 [5]

古代西亞[編輯]

拉格什的烏魯卡基納(Urukagina) 改革,是已知最早的法典(約2350 BC,人們通常認為這是改革的早期例子。諾曼·約菲教授寫道,在伊戈爾·M·迪亞科諾夫之後,「大多數解釋者認為,烏魯卡基納本人並不屬於拉格什的統治王朝,根本不是一個改革者。事實上,他試圖以犧牲寺廟特權為代價來遏制世俗權威的侵犯,如果必須用現代術語來形容的話,他就是一個反動分子。」 [6]作家瑪麗蓮·弗倫奇寫道,發現對女性通姦有懲罰,而對男性沒有懲罰,這是「女性墮落的第一個書面證據」。 [6] [7]現存最古老的法典是新蘇美爾烏爾納姆法典(約2050 BC。美索不達米亞還頒佈了其他幾套法律,包括《漢謨拉比法典》 (約1780 BC,這是此類文獻最著名的例子之一。它展示了各種事務的規則以及違反這些規則所受的懲罰,包括婦女權利、男性權利、兒童權利和奴隸權利。

非洲[編輯]

古埃及的東北非洲文明[9]主張基本人權。 [8]例如,法老博科里斯(公元前 725-720 年)提倡個人權利,禁止因債而入獄,並改革了與財產轉讓有關的法律。[編輯]

許多歷史學家認為,古伊朗的阿契美尼德波斯帝國在公元前六世紀居魯士大帝的統治下建立了前所未有的人權原則。公元前 539 年征服新巴比倫帝國後,國王頒佈了居魯士圓筒。該圓筒於 1879 年被發現,被今天的一些人視為第一份人權文件。 [10] [11] [12]一些評論者將這個圓柱與《歷代志》 、 《尼希米記》和《以斯拉記》中記載的居魯士的法令聯繫起來,這些法令指出居魯士允許(至少部分)猶太人從巴比倫之囚返回家園。此外,該憲法還規定,公民享有信仰自由,不受迫害和強迫皈依。 [13] [14]根據藝術史學家尼爾·麥克格雷戈的說法,巴比倫和波斯帝國其他地區宣佈完全宗教自由,對幾千年後著名思想家、尤其是美國的人權產生了重要啟發。[15]

與上述觀點相反,其他歷史學家則駁斥了將《圓柱》解讀為「人權憲章」的說法,有些人認為這是巴列維政權策劃的政治宣傳。 [16]德國歷史學家約瑟夫·維斯霍弗認為,「居魯士作為聯合國人權政策捍衛者的形象……與仁慈開明的波斯沙阿一樣,只是幻影」 [17] ,而歷史學家埃爾頓·L·丹尼爾則認為這種解讀「相當不合時宜」且帶有傾向性。 [18]該圓柱現在存放於大英博物館,其複製品則保存於聯合國總部。

許多思想家指出,公民權的概念始於古希臘早期城邦,當時所有自由公民都有權在政治議會中發言和投票。 [19]

十二銅表法確立了「Privilegia ne irroganto」的原則,字面意思是「不得強加特權」。

孔雀王朝的阿育王在公元前 268 年至公元前 232 年在位,建立了南亞最大的帝國。據報道,破壞力巨大的羯陵伽戰爭之後,阿育王皈依了佛教,放棄了擴張主義政策,轉而推行人道主義改革。阿育王敕令在整個帝國範圍內頒佈,其中包含了「虔誠法」。 [20]這些法律禁止宗教歧視,以及禁止對人類和動物的殘忍行為。 [21]這些法令強調了政府公共政策中寬容的重要性。屠殺或俘虜戰俘的行為也受到阿育王的譴責。 [22]一些資料稱古印度也不存在奴隸制。 [23]希臘的記錄表明,在桑德羅科圖斯統治期間不存在奴隸制。[編輯]

在古羅馬,萬民法或萬民法是公民憑藉其公民身份而應享有的權利。 [24]羅馬法的概念是西歐傳統中權利的前身。 「正義」一詞源於ius 。羅馬帝國的人權立法包括安東尼·庇護皇帝引入的無罪推定原則[25]和君士坦丁大帝頒佈的米蘭敕令,確立了完全的宗教自由。 [26]

「人權」一詞的提出可以歸功於德爾圖良在《致肩胛骨》一書中提出的關於羅馬帝國宗教自由的觀點。 [27] [28]他在信中將「基本人權」等同於「自然特權」。

早期伊斯蘭哈里發國[編輯]

歷史學家普遍認為,穆罕默德反對他所認為的當時的社會弊病, [29]而伊斯蘭社會改革,如社會保障、家庭結構、奴隸制、婦女和少數民族權利等領域,意在改善當時阿拉伯社會的現狀。 [30] [31] [32] [33] [34] [35]例如,根據伯納德·劉易斯的說法,伊斯蘭教「從一開始就譴責貴族特權,拒絕等級制度,並採取了一種向人才開放的職業模式」。[哪個/哪些?]</link> [30]約翰·埃斯波西托認為穆罕默德是一位改革者,他譴責阿拉伯異教徒的行為,如殺害女嬰、剝削窮人、高利貸、謀殺、虛假合同和偷竊。 [36]伯納德·劉易斯認為,伊斯蘭教的平等主義本質「代表了希臘羅馬和古波斯世界實踐的一個非常顯著的進步」。 [30]穆罕默德還將當時阿拉伯和摩西的法律和習俗融入到他的神聖啟示中。 [37]

《麥地那憲法》又稱《麥地那憲章》,由穆罕默德於公元 622 年起草。它是穆罕默德與葉特里布(後來稱為麥地那)所有重要部落和家族之間的正式協議,其中包括穆斯林、猶太人和異教徒。 [38] [39]該文件的起草明確旨在結束麥地那的巴努·阿斯部族和巴努·卡茲拉吉部族之間激烈的部落間戰爭。為此,它為麥地那的穆斯林、猶太教徒和異教徒社區制定了一系列權利和責任,將他們納入一個共同體——「烏瑪」的範疇。 [40]

如果囚犯由一個人看管,那麼責任就在這個人身上。 [41]劉易斯指出,伊斯蘭教給古代奴隸制帶來了兩大改變,產生了深遠的影響。劉易斯繼續說道:「其中之一是自由的假設;另一個是禁止奴役自由人,除非在嚴格規定的情況下。」阿拉伯奴隸的地位「大大提高」:阿拉伯奴隸「現在不再僅僅是動產,而且是具有一定宗教和社會地位以及一定準法律權利的人。」 [42]

約翰·埃斯波西托指出,婦女權利的改革影響了婚姻、離婚和繼承權。 [43]直到幾個世紀之後,包括西方在內的其他文化中的婦女才被賦予這樣的法律地位。 [44] 《牛津伊斯蘭詞典》指出,阿拉伯婦女地位的普遍提高包括禁止殺害女嬰和承認婦女的完全人格。 [45] 「嫁妝,以前被視為支付給父親的聘金,現在成為妻子作為個人財產保留的結婚禮物。」 [43] [46]根據伊斯蘭法,婚姻不再被視為一種「地位」,而是一種「合同」,其中婦女的同意是必不可少的。 [43] [45] [46] 「在男權社會中,女性被賦予了繼承權,而此前繼承權只限於男性親屬。」 [43]安妮瑪麗·希梅爾表示:「與前伊斯蘭時代女性的地位相比,伊斯蘭立法意味着巨大的進步;女性至少根據法律條文有權管理她帶給家庭的或通過自己的工作賺取的財富。」 [47]W·蒙哥馬利·瓦特表示,在當時的歷史背景下,穆罕默德可以看作是一位為女性權利作證並大大改善現狀的人物。瓦特解釋道:「伊斯蘭教剛開始時,婦女的狀況很糟糕——她們沒有權利擁有財產,財產應該屬於男人,如果男人死了,所有財產都歸他的兒子所有。」然而,穆罕默德通過「建立財產所有權、繼承權、教育權和離婚權,為婦女提供了某些基本保障。」 [48]哈達德和約翰·埃斯波西托說:「穆罕默德賦予婦女在家庭生活、婚姻、教育和經濟活動領域的權利和特權,這些權利有助於提高婦女在社會中的地位。」 [49]然而,其他作家認為,伊斯蘭教出現之前的婦女更加自由,這主要源於穆罕默德的第一次婚姻和穆罕默德父母的婚姻,但也源於其他觀點,比如在麥加崇拜女性偶像。 [50]

社會學家羅伯特·貝拉( 《難以置信》)認為,伊斯蘭教起源於公元 7 世紀,在當時和當地,「非常現代……社會普通成員都高度忠誠、投入和參與。」他認為,這是因為伊斯蘭教強調所有穆斯林的平等,領導職位對所有人都開放。戴爾·艾克爾曼寫道,貝拉認為「早期的伊斯蘭社會特別重視個人,而不是集體或團體的責任。」 [51]

早期伊斯蘭法中關於伊斯蘭軍事法理和早期哈里發時期對待戰俘的原則被視為國際人道主義法的前身。關於如何對待戰俘的要求有很多,例如包括提供住所、食物和衣服、尊重他們的文化、以及防止任何處決、強姦或報復行為。其中一些原則直到近代才被編入西方國際法。 [52]早期哈里發統治下的伊斯蘭法對軍事行為進行了制度化的人道主義限制,包括試圖限制戰爭的嚴重程度、停止敵對行動的指導方針、區分平民和戰鬥人員、防止不必要的破壞以及照顧病人和傷員。 [53]

中世紀[編輯]

中世紀的人權觀念建立在自然法傳統之上。這一傳統深受聖保羅早期基督教思想家的著作的影響,如聖希拉里·德·普瓦捷、聖安布羅斯和聖奧古斯丁。 [54]奧古斯丁是最早考察人為法律合法性的人之一,他試圖界定法律和權利的界限,這些法律和權利是基於智慧和良知自然產生的,而不是由凡人任意強加的,以及人們是否有義務遵守不公正的法律根本不是法律。[55]

這一中世紀傳統變得突出並影響了《大憲章》 ,這是一份最初於 1215 年頒佈的英國憲章,它影響了普通法的發展以及後來許多與人權有關的憲法性文件,例如 1689 年的英國權利法案、 1789 年的美國憲法和 1791 年的美國權利法案。 [56][編輯]

《大憲章》最初是因為教皇英諾森三世、約翰國王和英國貴族們對國王權利的分歧而制定的。大憲章要求國王放棄某些權利,尊重某些法律程序並接受其意志受到法律的約束。它明確保護國王臣民的某些權利,無論是自由的還是受束縛的——最著名的是人身保護令,允許對非法監禁提出上訴。

對於現代來說,大憲章最持久的遺產被認為是人身保護令。這項權利源自現在的 1215 年大憲章第 36、38、39 和 40 條款。大憲章還規定了正當程序的權利:任何自由人不得被帶走或監禁,或被剝奪其自由保有、自由權或自由關稅,或被取締、流放或以其他方式被摧毀;除非根據他的同儕的合法判斷,或者根據國家的法律,我們不會放過他,也不會譴責他。我們不會賣給任何人,我們不會否認或服從任何人,無論是正義還是正義。

1264 年的卡利什法令賦予波蘭王國猶太少數民族特權,例如免受歧視和仇恨言論的保護。 [57]

在康斯坦茨會議(1414-1418 年)上,學者兼法學家帕維爾·沃德科維奇發表了一篇演講,內容來自他的《論教皇和皇帝尊重異教徒的權力》,他在演講中主張基督徒和異教徒和平共處,這使他成為歐洲宗教寬容的先驅。 [58]

近代早期和現代基礎[編輯]

大航海時代、近代和啟蒙時代[編輯]

15 至 16 世紀大航海時代,西班牙征服了美洲,這引發了關於西班牙殖民地美洲人權問題的激烈爭論。 [59]這導致天主教徒費迪南代表他的女兒卡斯蒂利亞的喬安娜頒佈了布爾戈斯法 。 1511 年 12 月 21 日,伊斯帕尼奧拉島道明會修士安東尼奧·德·蒙特西諾斯修士發表了一次佈道,巴托洛梅·德拉斯卡薩斯出席了佈道。據信,來自伊斯帕尼奧拉島多米尼加人的報告促使西班牙王室採取行動。這場被稱為「聖誕佈道」的佈道引發了 1550 年至 1551 年間拉斯卡薩斯和胡安·希內斯·德塞普爾韋達在巴利亞多利德的進一步辯論。布爾戈斯法律的規定包括童工、婦女權利、工資、適當的住宿、休息/休假等。

幾位 17 和 18 世紀的歐洲哲學家,尤其是約翰·洛克,提出了自然權利的概念,即人們生來就自由、平等。 [60]洛克認為自然權利源自神性,因為人類是上帝的創造物,他的思想對於現代權利觀念的發展具有重要意義。洛克的自然權利並不依賴於公民身份或任何國家法律,也不一定局限於某一特定的民族、文化或宗教群體。大約在同一時間,1689 年,英國權利法案出台,其中規定了一些基本人權, [61]其中最著名的就是免受殘酷和不尋常懲罰的自由。 [62]

在18世紀,小說成為一種流行的娛樂形式。讓-雅克·盧梭的《朱莉,或新愛洛伊絲》和塞繆爾·理查森的《帕梅拉;或美德的獎勵》等流行小說通過讓讀者對與自己不同的人物產生同情,為大眾接受人權奠定了基礎。 [63] [64]

18 世紀發生了兩次重大革命,分別發生在美國(1776 年)和法國(1789 年)。 1776 年的《弗吉尼亞權利宣言》確立了許多基本權利和自由。後來的美國《獨立宣言》包含了自然權利的概念,並指出「人人生而平等,造物主賦予他們若干不可剝奪的權利,其中包括生命權、自由權和追求幸福的權利」;隨後於 1789 年頒佈的美國《權利法案》列舉了言論自由和不自證其罪的權利等具體權利。同樣,法國的《人權和公民權宣言》也定義了一系列人民的個人和集體權利。該文件認為這些是普遍的——不僅適用於法國公民,而且適用於所有人,無一例外。

19 世紀至第一次世界大戰[編輯]

托馬斯·潘恩、約翰·斯圖爾特·密爾和黑格爾等哲學家在 18 和 19 世紀擴展了普遍性的主題。[編輯]

1831 年,威廉·勞埃德·加里森在《解放者》報紙上撰文稱,他試圖號召讀者參與「偉大的人權事業」 [66] ,因此「人權」一詞可能在潘恩的《人權》和加里森的出版物之間的某個時間開始使用。 1849年,同時代的人亨利·戴維·梭羅在他的論文《論公民抗命的責任》中談到了人權,這篇論文後來對人權和民權思想家產生了影響。美國最高法院大法官戴維·戴維斯在 1867 年為米利根單方面的意見書中寫道:「受法律保護,人權得到保障;撤銷這種保護,人權就會受到邪惡統治者的擺佈或被激動的人民的叫囂所左右。」[編輯]

20世紀,許多團體和運動以人權的名義成功實現了深刻的社會變革。在西歐和北美,工會推動制定法律,賦予工人罷工權利,建立更安全的工作條件,並禁止或規範童工。婦女選舉權運動成功地為許多婦女贏得了投票權。南半球的民族解放運動成功地使許多國家擺脫了西方殖民統治而獲得獨立,其中最具影響力的當屬聖雄甘地領導的印度獨立運動。世界各地許多地方,少數民族和宗教少數群體為爭取種族和宗教平等而發起的運動都取得了成功,其中包括美國民權運動,以及最近在世界各地為婦女和少數民族發起的多元化身份政治運動。[來源請求]</link>[需要引用]

紅十字國際委員會的成立、1864年《利伯守則》以及1864年第一部日內瓦公約奠定了國際人道主義法的基礎,並在兩次世界大戰後得到進一步發展。

聯合國人權法的先兆可以追溯到 19 世紀末世界範圍內反對和廢除奴隸制的運動,以及在單邊、雙邊和多邊條約法的支持下,各國在傳統上保護少數民族免受宗教、種族和民族歧視,最早見於1878 年的《柏林條約》 。 [67] [68]

1891年,教皇利奧十三發表的宗座勸諭《新事》標誌着天主教社會教義的正式開始。該文件主要討論工人權利、財產權以及公民免受國家侵犯的權利。從那時起,教皇(以及梵蒂岡第二次會議)會越來越頻繁地發佈涉及人權問題的使徒勸告和通諭。

1915 年 5 月,英國、法國和俄羅斯政府針對土耳其對亞美尼亞人實施的種族滅絕提出了國家代理人應對針對本國國民實施的暴行承擔刑事責任的主張。 [69] [70]

第一次世界大戰至第二次世界大戰之間[編輯]

國際聯盟於1919年第一次世界大戰結束後,在《凡爾賽條約》談判中成立。國際聯盟的目標包括裁軍、通過集體安全防止戰爭、通過談判和外交解決國家間爭端以及改善全球福利。 《憲章》載有促進許多權利的任務,這些權利後來被納入《世界人權宣言》。

國際聯盟曾負責支持許多西歐殖民國家的前殖民地過渡到獨立國家。

國際勞工組織最初是國際聯盟的一個機構,現為聯合國的一部分,其職責還包括促進和維護後來被納入《世界人權宣言》的某些權利:

國際勞工組織當今的主要目標是促進婦女和男子在自由、平等、安全和人類尊嚴的條件下獲得體面和生產性勞動的機會。-總幹事向國際勞工大會第 87 屆會議提交的報告

另外值得特別注意的還有國際勞工組織 1919 年的保護婦女免受就業懷孕歧視的公約、1921 年的結社權利(農業)公約和 1930 年的強迫勞動公約。

現代人權運動[編輯]

第二次世界大戰後[編輯]

戰爭中的權利和日內瓦公約的延伸[編輯]

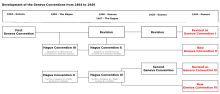

日內瓦公約是在紅十字國際委員會創始人亨利·杜南的努力下於1864年至1949年間誕生的。這些公約保障了捲入衝突個人的人權,繼承了1899 年和 1907 年《海牙公約》的傳統,這是國際社會首次嘗試製定戰爭法。儘管這些公約是在第二次世界大戰之前制定的,但它在第二次世界大戰後進行了修訂,並於 1949 年被國際社會重新採用。[編輯]

日內瓦公約是:[編輯]

- 《改善戰地武裝部隊傷者病者境遇之日內瓦公約》於1864年通過。該公約經過了重大修訂,並被1906年版本[71] 日內瓦傷者病者公約1929以及後來的1949年《日內瓦第一公約》 [72]所取代。

- 《改善海上武裝部隊傷者病者及遇船難者境遇之日內瓦公約》於1906年通過。 [73]該公約經過重大修訂並被1949年第二日內瓦公約取代。

- 日內瓦戰俘公約於1929年通過。該公約經過重大修改並被1949年第三次日內瓦公約取代。

- 《關於戰時保護平民之日內瓦第四公約》於1949年通過。 此外,日內瓦公約還有三項附加修正議定書:

人權宣言[編輯]

《世界人權宣言》是聯合國大會[75]於 1948 年通過的一份不具約束力的宣言,部分是為了回應第二次世界大戰的野蠻行為。 《宣言》敦促成員國促進一系列人權、公民權利、經濟權利和社會權利,並聲稱這些權利是「世界自由、正義與和平的基礎」的一部分。它被聯合國大會宣佈為所有人民和所有國家取得的共同成就標準。該公約在歷史上首次規定基本人權應受到普遍保護。 [76]

承認人類大家庭所有成員的固有尊嚴以及平等和不可剝奪的權利是世界自由、正義與和平的基礎

—— 《世界人權宣言》序言,1948 年

《世界人權宣言》由人權委員會成員起草,埃莉諾·羅斯福擔任主席,並於 1947 年開始討論「國際權利法案」。委員會成員並未立即就該權利法案的形式以及是否或如何執行達成一致。該委員會着手制定《世界人權宣言》及其附屬條約,但《世界人權宣言》很快就成為了優先事項。 [77]加拿大法學教授約翰·漢弗萊和法國律師雷內·卡辛分別負責大部分跨國研究和文件結構,其中宣言的條款是對序言的一般原則的解釋。卡辛設計的文件結構為,前兩項條款包括尊嚴、自由、平等和博愛的基本原則,隨後依次包括個人權利;個人相互之間以及個人與團體之間關係的權利;精神、公共和政治權利;以及經濟、社會和文化權利。卡辛認為,最後三條將權利置於限制、義務以及實現權利的社會和政治秩序的背景下。 [77]漢弗萊和卡辛希望《世界人權宣言》所規定的權利能夠通過某種方式在法律上得到執行,這反映在序言的第三條款中: [77]

然而,如果人們不想被迫訴諸反抗暴政和壓迫作為最後的手段,那麼人權就應該受到法治的保護,這是至關重要的。

—— 《世界人權宣言》序言,1948 年

《宣言》的部分內容由一個國際人權專家委員會研究撰寫,委員會的成員包括各大洲和各主要宗教的代表,並參考了聖雄甘地等領導人的意見。 [78]將公民權利和政治權利以及經濟、社會和文化權利[79] [80]納入其中,是基於這樣的假設:基本人權是不可分割的,而且所列出的不同類型的權利是密不可分的。儘管這一原則在通過時沒有遭到任何成員國的反對(宣言獲得一致通過,蘇聯集團、種族隔離的南非和沙特阿拉伯棄權),但這一原則後來受到了重大挑戰。 [80]

歐洲人權公約[編輯]

《歐洲人權公約》取代了聯合國宣言,該公約具有約束力,由歐洲委員會於 1950 年起草,並由 47 個國家簽署。 [82]該公約共有 18 條,其中 13 條是其所保障的權利:[編輯]

- 生存權——所有人都有生存的權利,不受非法殺害,合法自衛或防衛他人除外。根據該條款,所有國家都有責任調查可疑死亡事件,並在某些情況下採取積極行動防止人員傷亡。

- 禁止酷刑——毫無例外,任何人都不得遭受酷刑或「殘忍或有辱人格的待遇」。

- 禁止奴役——禁止奴役、勞役和強迫勞動,除非是法定勞役、義務兵役或在緊急狀態期間需要這樣做。

- 自由和安全權利——除司法監禁外,所有人都有自由的權利。該條還規定,被捕者有權以自己理解的語言獲知被捕的原因和所面臨的任何指控;有權迅速進入司法程序以確定逮捕或拘留的合法性;有權在合理的時間內接受審判或者候審;如果遭到違反本條的逮捕或拘留,有權獲得賠償。

- 接受公正審判的權利——任何被指控犯罪的人都有權在合理的時間內接受獨立公正的法庭的公開審理、無罪推定,以及被指控犯有刑事罪行的人應享有的其他最低權利(有足夠的時間和設施準備辯護、獲得法律代理、審查或讓證人接受審查、獲得免費翻譯協助的權利)

- 免於追溯懲罰——任何人不得因當時根據國家或國際法不違法的行為或不作為而受到起訴。

- 私隱權——根據《歐洲人權公約》,只要不違反法律,所有人都有權享有對其「私人和家庭生活、住所和通信」的尊重。除其他事項外,該條款禁止警察非法搜查,並對私人性行為進行法律保護。

- 思想、良心和宗教自由——只要自己的信仰不違法,所有人都有權自由表達這些信仰、改變自己的宗教信仰以及通過禮拜、教導、實踐和遵守來表達宗教信仰。

- 集會自由——所有人都有權為了任何目的組建或加入任何團體或組織,只要該目的不違法。

- 結婚權利——所有適婚年齡的男女都有結婚和組建家庭的權利。有爭議的是,這種保護僅適用於異性戀夫婦。 </link>[據誰說? ]

- 言論自由——除某些極端情況外,所有人都可以自由表達自己的觀點並傳遞和接收信息。

- 免受歧視——保護《公約》其他部分所定義的權利,不因性別、種族、膚色、語言、宗教、政治或其他觀點、國籍或社會出身、少數民族關係、財產、出生或其他身份而受到剝奪。 47個簽署國中有20個簽署了附加議定書,將該議定書擴展至涵蓋任何合法權利方面的歧視。

- 補救權利——任何認為自己的權利受到侵犯的人都可以向歐洲人權法院提出申請,要求審理他們的案件,處理和補救他們的不滿。 其餘五條涉及公約所列舉的權利的執行以及可以限制這些權利的特殊情況。作為《歐洲人權公約》簽署國之一的英國後來通過了1998年人權法案,將這些權利納入英國法律,並賦予司法機構根據英國法律執行這些權利的權力。

20世紀末[編輯]

===

===

根據歷史學家塞繆爾·莫因的說法,人權領域的下一個重大里程碑發生在 20 世紀 70 年代。 [84]人權問題被納入《赫爾辛基協議》第七部分,該協議於 1975 年由 35 個國家簽署,其中包括美國、加拿大以及除阿爾巴尼亞和安道爾以外的所有歐洲國家。

1977 年,美國第 39 任總統吉米·卡特在就職演說中將人權作為美國外交政策的支柱。 [85]人權倡導組織國際特赦組織後來也在 1977 年獲得了諾貝爾和平獎。 [86]卡特對《戴維營協議》的簽署起到了至關重要的作用,他本人也於 2002 年獲得了諾貝爾和平獎,「以表彰他數十年來為尋求國際衝突的和平解決方案、推進民主和人權以及促進經濟和社會發展所做出的不懈努力」。 [87]

21世紀[編輯]

人權倡導一直持續到21世紀初,其核心是實現更大的經濟和政治自由。 [88] 2022年7月,聯合國大會通過一項決議,承認地球上每個人都有權享有健康的環境。報告呼籲各國加大力度,確保其人民享有「清潔、健康和可持續的環境」。 [89]

也可以看看[編輯]

進一步閱讀

- 伯克,羅蘭。 「情感平淡?重新審視人權史學中的情感。」 《人權雜誌》 16#2(2017):123–141。

- 福默蘭德,雅克。編輯《人權歷史詞典》 (2021 年)摘錄

- Gorman,Robert F. 和 Edward S. Mihalkanin 編輯。 《人權與人道主義組織歷史詞典》 (2007 年)摘錄

- 伊沙伊,米芝蓮。 《人權史:從古代到全球化時代》(第二版,加州大學出版社,2008 年)。在線的

- Maddex,Robert L.,編輯。國際人權百科全書:自由、侵犯與補救措施(CQ Press,2000 年)。[缺少ISBN][國際標準書號 丟失的]

- 梅耶斯,大衛。 「1948 年的人性:《防止及懲治滅絕種族罪公約》和《世界人權宣言》」 《外交與治國方略》(2015 年)第 26 卷第 3 期。 446–472。

- 斯勞特,約瑟夫·R。「劫持人權:新自由主義、新史學和第三世界的末日。」 《人權季刊》 40.4(2018 年):735–775

主要資源[編輯]

Ishay,Micheline,編輯。 《人權讀本:從古至今的重要政治論文、演講和文獻》 (2007 年第二版)摘錄

外部連結[編輯]

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

筆記[編輯]

- ^ 塞繆爾·莫因,《最後的烏托邦:歷史上的人權》(哈佛大學出版社,2010 年)

- ^ 斯科特·麥克萊米,《最後的烏托邦》高等教育內部,2010 年 12 月 8 日在線 互聯網檔案館的存檔,存檔日期2020-10-04.

- ^ 人權:承諾與背叛,M.G.奇特卡拉。出版商,APH 出版,1996 年。ISBN 978-8170247272。

- ^ Samuel Moyn,2010 年 9 月 6 日《國家報》8 月 30 日版,《歷史上的人權》:人權並非誕生於 20 世紀 40 年代,而是誕生於 20 世紀 70 年代,誕生於先前夢想的廢墟上。 的存檔,存檔日期2015-04-28.,檢索日期 2014 年 8 月 14 日

- ^ 米高·弗里曼. 人权:跨学科方法. 2002: 15–17.

- ^ 6.0 6.1 尤菲, 諾曼. 古代国家的神话:最早的城市、国家和文明的演变

. 劍橋大學出版社. 2005: 103. ISBN 978-0521521567.

. 劍橋大學出版社. 2005: 103. ISBN 978-0521521567.

- ^ 法語, 瑪麗蓮. 从夏娃到黎明,世界女性史,第 1 卷:从史前到第一个千年的起源 v. 1. 紐約市立大學女權主義出版社. 2007: 100. ISBN 978-1558615656.

- ^ 8.0 8.1 埃及法律. 大英百科全書. [2019-07-09]. (原始內容存檔於2021-02-12) (英語).

- ^ 古埃及|文明、地理和历史. 大英百科全書. [2019-07-09]. (原始內容存檔於2015-06-20) (英語).

- ^ 第一份关于固有尊严和平等的全球声明. 聯合國. [2010-09-13]. (原始內容存檔於2010-12-16).

- ^ 国际人权的演变:展望. 費城: 賓夕法尼亞大學出版社. 2003. ISBN 081221854X.

- ^ 亞瑟·亨利·羅伯遜; 梅里爾斯,J.G. 世界人权——国际人权保护研究导论

. 曼徹斯特: 曼徹斯特大學出版社. 1996. ISBN 978-0719049231.

. 曼徹斯特: 曼徹斯特大學出版社. 1996. ISBN 978-0719049231.

- ^ 庫爾特, 艾米莉. 居鲁士圆柱与阿契美尼德帝国政策. 舊約研究雜誌. 1983 年 2 月, 8 (25): 83–97. ISSN 0309-0892. S2CID 170508879. doi:10.1177/030908928300802507.

- ^ 范德斯佩克, 羅巴圖斯 J. 亨克爾曼, 沃特調頻; 瓊斯, 查爾斯·E.; 科祖, 米高; 樹木, C. , 編. 居鲁士大帝,流亡者和外国神灵。亚述和波斯对附属国政策的比较. 提取和控制:紀念馬修·斯托爾珀的研究. 古代東方文明研究. 2014, (68): 233–264. ISBN 978-1614910015. ISSN 0081-7554. hdl:1871/50835.

- ^ 麥基嘉, 尼爾. 具有 2600 年历史的自由象征来到美国. CNN. 2013 年 2 月 24 日 [2021 年 4 月 29 日]. (原始內容存檔於2021 年 4 月 29 日).

- ^ 庫爾特(1983), pp. 83–97

- ^ 維斯霍費爾(1999), pp. 55–68

- ^ 丹尼爾, p. 39

- ^ 謝爾頓, 黛娜. 国际人权法史导论. 喬治華盛頓大學法學院. 2007 年 8 月 [2015 年 4 月 10 日]. SSRN 1010489

. (原始內容存檔於2016 年 1 月 15 日).

. (原始內容存檔於2016 年 1 月 15 日).

- ^ 德雷珀, G.I.a.D. 阿育王孔雀对战争人道主义理想的发展贡献. 紅十字國際評論檔案. 1995-04-30, 35 (305): 192–206 [2018 年 8 月 11 日]. ISSN 1607-5889. doi:10.1017/S0020860400090604. (原始內容存檔於2018-11-16) (英語).

- ^ BRIA 14 4 b 阿育王法令 – 宪法权利基金会. www.crf-usa.org. [2019-07-09]. (原始內容存檔於2020-12-18).

- ^ 阿馬蒂亞·森 (1997)

- ^ 阿里安,印度, 「印度也有一件值得注意的事,那就是所有印度人都是自由的,沒有一個印度人是奴隸。在這一點上,印度人與拉棲代夢人意見一致。然而,拉棲代夢人有希洛人作為奴隸,他們履行奴隸的職責;但印度人根本沒有奴隸,更沒有妓女。」

- ^ 万民法 – 罗马法. 大英百科全書. [2021-12-24]. (原始內容存檔於2021-12-24).

- ^ 被告人已履行缓刑义务. 法律時報雜誌. 2019 年 9 月 29 日 [2021 年 12 月 24 日]. (原始內容存檔於2021 年 12 月 24 日).

- ^ 米兰敕令是什么?. 世界地圖集. 2018 年 5 月 22 日 [2021 年 12 月 24 日]. (原始內容存檔於2021 年 12 月 24 日).

- ^ 特土良. 特土良的圣作 帶註釋. Jazzybee 出版社. 2012 [2020-03-30]. ISBN 978-3849621599. (原始內容存檔於2021-08-27).

- ^ 至肩胛骨, 基督教護教學和研究部

- ^ 亞歷山大 (1998), p. 452

- ^ 30.0 30.1 30.2 劉易斯,伯納德。紐約書評。1998 年 1 月 21 日。

- ^ 瓦特(1974), p. 234

- ^ Robinson (2004) p. 21

- ^ 埃斯波西托·哈達德 (1998), p. 98

- ^ 《Ak̲h̲lāḳ》,伊斯蘭在線百科全書

- ^ 約瑟夫·納吉馬巴迪(2007)。章節:第 293 頁。加拉格爾,南希。殺嬰和遺棄女童

- ^ 埃斯波西托 (2005) p. 79

- ^ 艾哈邁德一世 (1996). 西方和穆斯林對普世人權的看法互聯網檔案館的存檔,存檔日期2016-04-18.. Afrika Focus.

- ^ See:

- ^ 瓦。穆罕默德在麥地那和 R. B. Serjeant「麥地那憲法」。《伊斯蘭季刊》8(1964 年)第 4 頁。

- ^ R. B. Serjeant,《Sunnah Jami'ah、與 Yathrib 猶太人的契約以及 Yathrib 的 Tahrim:對所謂「麥地那憲法」中所含文件的分析和翻譯》。《倫敦大學東方與非洲研究學院公報》,第 41 卷,第 1 期。1978 年),第 4 頁。

- ^ 毛杜迪(1967),阿德達爾簡介,「啟示時期」,第 159 頁

- ^ 劉易斯 (1994) chapter 1 互聯網檔案館的存檔,存檔日期2001-04-01.

- ^ 43.0 43.1 43.2 43.3 埃斯波西托 (2005) p. 79

- ^ 瓊斯,林賽。p. 6224

- ^ 45.0 45.1 埃斯波西托 (2004), p. 339

- ^ 46.0 46.1 卡杜里 (1978)

- ^ 施梅爾(1992) p. 65

- ^ 馬安,麥金托什(1999)

- ^ 埃斯波西托·哈達德 (1998) p. 163

- ^ 特納,布萊恩·S·伊斯蘭(ISBN 041512347X). 勞特利奇: 2003, pp. 77–78.

- ^ 麥考利夫(2005) vol. 5, pp. 66–76. 「社會科學與古蘭經」

- ^ 馬利基安, 法哈德. 伊斯兰国际刑法原则:比较研究. 2011: 335. ISBN 978-9004203969.

- ^ 賽義德, 阿卜杜拉. 人权与伊斯兰教:伊斯兰法与国际人权法之间的主要争论简介. 2018: 299. ISBN 978-1784716585.

- ^ 卡萊爾, A. J. 西方中世纪政治理论史 1. 紐約: G.P. 普特南的兒子. 1903: 83. (原始內容存檔於2016-06-08).

- ^ 奥古斯丁论法律与秩序— Lawexplores.com.

- ^ Hazeltine, H. D. 馬爾登, 亨利·艾略特 , 編. 大宪章纪念文章. 書報集市. 1917. ISBN 978-1116447477.

- ^ 艾薩克·勒溫,《波蘭的猶太社區》,密歇根大學哲學圖書館,1985 年,第 19 頁

- ^ 从 15 世纪波兰万民法学派的观点看异教徒保护其财产的权利. [12 April 2020].[永久失效連結]

- ^ 馬西亞斯, 弗朗西斯科. 布尔戈斯法律:500 年的人权 | 立法机构保管:国会法律图书馆员. blogs.loc.gov. 2012-12-27 [2019-07-09]. (原始內容存檔於2018-01-23).

- ^ 塔克尼斯, 亞歷克斯. 扎爾塔, 愛德華·N。 , 編. 斯坦福哲学百科全书. 史丹福大學形而上學研究實驗室. 2020 [2022-04-03]. (原始內容存檔於2022-03-07).

- ^ 林德, 喬什. 基本人权有哪些?. 全球常見問題解答. 2023-06-11 [2023-06-11].

- ^ 英国不成文宪法. 英國圖書館. [2015 年 11 月 27 日]. (原始內容存檔於8 December 2015).

關鍵的里程碑是《權利法案》(1689 年),它確立了議會對王室的最高權力……規定了議會定期會議、下議院自由選舉、議會辯論自由言論,以及一些基本人權,最著名的是免受「殘酷或不尋常的懲罰」的自由。

- ^ 打獵, 林恩. 发明人权:历史

. WW諾頓公司. 2008. ISBN 978-0393060959.

. WW諾頓公司. 2008. ISBN 978-0393060959.

- ^ 屠宰, 約瑟夫·R。. 人权公司:世界小说、叙事形式和国际法. 福特漢姆大學出版社. 2007.

- ^ 《米利根单方面》 71 美国2,119。(全文) (PDF). 1866 年 12 月 [2007-12-28]. (原始內容 (PDF)存檔於2008-03-07).

- ^ 梅耶(2000) p. 110

- ^ 奧本海姆, 拉沙熱. 国际法论文,第一卷,和平. 倫敦: 朗文格林書店. 1905: 343, 346–347.

- ^ 珍妮·S·馬丁內斯 (Jenny S. Martinez) 在《奴隸貿易與國際人權法的起源》(牛津大學出版社,2012 年) 中也同樣聲稱,1807 年《奴隸貿易法》通過後設立的「混合委員會」制度演變為現存的國際刑事司法制度。然而,至關重要的是,直到 1926 年《禁奴公約》起草時,締約國之間的國際協議才要求廢除奴隸制。

- ^ Schabas, William A. The Customary International Law of Human Rights. Oxford: Oxford U.P. 2021: 13–14.

- ^ 「向土耳其發出嚴厲警告」。《紐約時報》。1915 年 5 月 25 日。第 14 頁。「在警告土耳其政府成員及其代理人將對亞美尼亞大屠殺負個人責任時,英國、法國和俄羅斯採取了不同尋常的做法,但這種做法是正當合理的……最近發生的屠殺,就像往年發生的許多屠殺一樣,並不是統治土耳其的無形且不受懲罰的某種東西所為。這些屠殺是由身份已知或可以確定的個人下令或允許的,如果他們被抓獲並定罪,他們應該受到謀殺的普通懲罰。」

- ^ 《改善战地军队伤者病者境遇公约》。日内瓦,1906 年 7 月 6 日. 紅十字國際委員會. [2013 年 7 月 20 日]. (原始內容存檔於2014 年 2 月 22 日).

- ^ 1949年日内瓦第一公约关于改善战地武装部队伤者病者境遇. [2014-02-07]. (原始內容存檔於2014-02-21).

- ^ 戴維·P·福賽斯. 红十字国际委员会:中立的人道主义行为者

. 勞特利奇. 2007 年 6 月 17 日: 43. ISBN 978-0415341516.

. 勞特利奇. 2007 年 6 月 17 日: 43. ISBN 978-0415341516.

- ^ 埃莉諾·羅斯福:聯合國大會演講 互聯網檔案館的存檔,存檔日期2017-06-22. 10 December 1948 法國巴黎

- ^ (第 217 號決議), 1948-12-10(巴黎夏樂宮)

- ^ 世界人权宣言. 人權教育. [2022-02-17]. (原始內容存檔於2022-02-17).

- ^ 77.0 77.1 77.2 瑪麗安·格倫登. 《世界人权宣言》中的法治. 西北大學國際人權雜誌. 2004 年 7 月, 2 (5). (原始內容存檔於2008-05-04).

- ^ Glendon (2001)

- ^ 瑪麗安·格倫登. 《世界人权宣言》中的法治. 西北大學國際人權雜誌. 2004 年 7 月, 2 (5). (原始內容存檔於2008-05-04).

- ^ 80.0 80.1 鮑爾,奧利維亞;格雷迪,保羅 (2006)p. 34實用人權指南。新國際主義出版有限公司

- ^ 欧洲人权公约公务员和公共服务指南 (PDF) (報告). 愛爾蘭人權委員會. 2012. ISBN 978-0956982070.

- ^ 安德烈亞基斯, S. 《欧洲人权公约》、欧盟和英国:对抗异端:对安德鲁·威廉姆斯的回复. 歐洲國際法雜誌. 2013, 24 (4): 1187–1193. doi:10.1093/ejil/cht063.

- ^ Carter, Jimmy. Jimmy Carter Inaugural Address. January 20, 1977 [December 14, 2010]. (原始內容存檔於December 16, 2008).

- ^ 莫因, 塞繆爾. 历史上的人权. 國家. 2010 年 8 月 30 日至 9 月 6 日 [2010 年 12 月 14 日]. (原始內容存檔於2015 年 2 月 26 日).

- ^ 莫因, 塞繆爾. 最后的乌托邦:历史上的人权. 哈佛大學出版社. 2010. ISBN 978-0674048720.

- ^ 1977 年诺贝尔和平奖——国际特赦组织. 諾貝爾基金會. [2010-12-14]. (原始內容存檔於2018-07-20).

- ^ 2002 年诺贝尔和平奖——吉米·卡特. 諾貝爾基金會. December 14, 2002 [2010 年 12 月 14 日]. (原始內容存檔於2018 年 8 月 11 日).

- ^ 伯恩斯·H·韋斯頓,2014 年 3 月 20 日,大英百科全書,人權 互聯網檔案館的存檔,存檔日期2015-05-18.. Retrieved 14 August 2014.

- ^ 联合国历史性举措宣布健康环境为人权. 環境署. 2022-07-28 [2022-07-31]. (原始內容存檔於2022-07-31) (英語).