驃騎兵級驅逐艦

「戰士」號

| |

| 概況 | |

|---|---|

| 使用者 |

|

| 亞型 | 「華蘭士單亞」號 |

| 完成數 | 14 |

| 損失數 | 3 |

| 退役數 | 11 |

| 技術數據 | |

| 艦型 | 驅逐艦 |

| 排水量 | |

| 全長 |

68.4米(224英尺5英寸) oa 67.1米(220英尺2英寸) pp |

| 全寬 | 6.25米(20英尺6英寸) |

| 吃水 | 1.8米(5英尺11英寸) |

| 動力輸出 | |

| 動力來源 | |

| 速度 | 28節(52公里每小時;32英里每小時) |

| 續航距離 | 28節(52公里每小時;32英里每小時)航速下,可達500海里(930公里) |

| 武器裝備 |

|

驃騎兵級驅逐艦(德語:Huszár-Klasse,英語:Huszár-class destroyer)[a]是第一次世界大戰前為奧匈帝國海軍建造的一批驅逐艦。本艦級由英國造船商亞羅造船公司設計,該廠建造了本級首艦 「驃騎兵」號[b]。在1905年至1909年期間,奧地利和匈牙利造船廠又陸續建造了11艘同級艦。其中5艘在第里雅斯特技術工廠建造,分別是「槍騎兵」號[c]、「戰士」號[d]、「獵鷹」號[e]、「狙擊手」號以及「烏斯克」號[f]。另外6搜則被安排在布達佩斯的甘茲·多瑙比烏斯造船廠[g]建造,分別是「圖魯爾」號[h]、「遊騎兵」號[i]、「騎馬者」號[j]、「雷卡」號[k]、「維萊比特」號[l]以及「第納爾」號[m]。1908年,首艦在一次事故中沉沒,為此又建造了一艘同名替代艦。而有另一艘改型原本為中國清政府訂購,後被更名為「華蘭士單亞」號[n]由奧匈帝國海軍接收。

1914年第一次世界大戰爆發時,儘管與世界上其他國家的海軍戰力相比略顯過時,本級艦隻仍是奧匈帝國海軍的主力。戰爭期間,本級有兩艘戰損,戰爭結束後有一艘軍艦在希臘海軍繼續服役,其餘的艦隻則被移交給戰勝國並最終報廢。

設計[編輯]

1904年,急於升級海軍裝備的奧匈帝國向擅長魚雷艇設計的英國亞羅公司(Yarrow's London shipyard)訂購了一款400噸級驅逐艦和一款200噸級遠洋魚雷艇。這兩款艦艇的母型都由亞羅公司建造,後續艦隻的建造則移到奧匈帝國本土分別位於的里雅斯特港的第里雅斯特技術工廠(STT)以及阜姆的甘茲·多瑙比烏斯造船廠進行。[4]

亞羅廠建造的驅逐艦方案基於為日本建造的雷型驅逐艦,有着與30節型驅逐艦相似的龜背形艦首設計[5][6]。艦體總長68.4米(224英尺5英寸),垂標間距為67.1米(220英尺2英寸),舷寬6.25米(20英尺6英寸),吃水深1.8米(5英尺11英寸),常規排水量400公噸(390長噸),滿載排水量420公噸(410長噸)[7][8]。

本級各艦都採用兩台四缸三脹蒸汽機驅動兩具螺旋槳,由四台額定功率為6,000匹指示馬力(4,500千瓦特)的亞羅型鍋爐提供蒸汽以達到28節(52公里每小時;32英里每小時)的最高速度[7][8]。艦體上方安裝4根煙囪,與雷型不同的是前兩根煙囪被向後移動為艦橋留出空間直接裝設在龜背形艏樓後方更遠的位置,在公海航行時更不易被海浪影響到[5]。

建成時的武器裝備包括兩門66毫米(2.6英寸) L/45斯柯達炮[o][p]和七門47毫米(1.9英寸) L/44炮,兩具450毫米(18英寸)魚雷發射管,一具在龜背艏樓與艦橋之間的甲板上,另一具在艦尾[5][7]。1912年,艦上的47毫米炮被替換為66毫米L/40炮[7]。

歷史[編輯]

1904年9月,首艦「驃騎兵」號在亞羅造船廠開建,1905年3月31日下水並最終於1905年9月19日竣工[8]。該艦時速可達28.16節(52.15公里每小時;32.41英里每小時)[10]。另有數艘同級艦在奧匈帝國國內造船廠建造。其中STT很快就開始了建造工程,其建造的第一艘艦「槍騎兵」號於1905年9月開建[8]。但阜姆的甘茲·多瑙比烏斯船廠由於需要先建造造船滑道而推遲了作業,該公司的第一艘艦直到1907年7月才開建[8][6]。1906年9月至1909年12月,奧匈帝國海軍陸續接收建成的艦隻[8]。

1908年12月3日,「驃騎兵」號在亞得里亞海岸的科托爾灣附近擱淺,並最終於12月12日沉沒[10][11]。之後,使用從沉船上打撈出來的武器和其他設備,同名的替代艦在波拉的海軍船塢內建成[8][6]。1912年至1913年,本級諸艦的武器被重新裝備,用5門66毫米L/30炮取代了原先的47毫米炮[7]。

1909年,中國清朝政府向STT廠訂購了一艘基於驃騎兵級的驅逐艦,命名為「龍湍」號,1913年又追加訂購了12艘。其武器裝備包括由岩士唐惠特沃斯提供的兩門12磅(76毫米)炮和四門3磅(47毫米)炮,以及兩具魚雷發射管。第一次世界大戰爆發時,「龍湍」號已經接近完工,但由於中華民國政府無力支付餘款而被奧匈帝國海軍接收,之後被拖到普拉繼續建造並更名為「華蘭士單亞」號。其艦載武裝也被改為兩門66毫米 L/45炮,四門66毫米 L/30炮以及四具450毫米魚雷發射管。[7][6]

「戰士」號和「獵鷹」號兩艦在戰爭中沉沒[7]。奧匈帝國海軍在第一次世界大戰結束後解散,其船隻被協約國瓜分[12]。1920年,意大利接管了其中的八艘艦隻,法國接管了兩艘,並將其報廢。「槍騎兵」號被劃給希臘,並更名為「士麥爾尼」號一直服役到1928年[7]。

艦隻[編輯]

| 艦名 | 建造者 | 開建 | 下水 | 完工 | 結局 |

|---|---|---|---|---|---|

| 「驃騎兵」號 (德語:SMS Huszár) |

倫敦亞羅造船廠[2] | 1904年9月[8] | 1905年3月31日[8] | 1905年9月19日[8] | 1908年12月3日擱淺,1908年12月12日沉沒。[10] |

| 「槍騎兵」號 (德語:SMS Ulan) |

的里雅斯特港STT[2] | 1905年9月27日[8] | 1906年4月8日[8] | 1906年9月21日[8] | 1920年移交給希臘,1928年棄用。[7] |

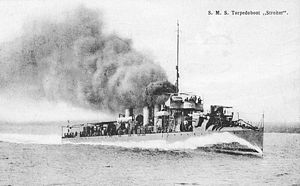

| 「戰士」號 (德語:SMS Streiter) |

的里雅斯特港STT[2] | 1905年10月30日[8] | 1906年6月16日[8] | 1906年12月31日[8] | 1918年4月16日,在洛夫蘭附近與「佩特卡」號(Petka)相撞後沉沒。[7] |

| 「獵鷹」號 (德語:SMS Wildfang) |

的里雅斯特港STT[2] | 1905年12月7日[8] | 1906年8月29日[8] | 1907年6月15日[8] | 1917年6月4日在佩內達島開採。[7] |

| 「狙擊手」號 (德語:SMS Scharfschutze) |

的里雅斯特港STT[2] | 1906年4月12日[8] | 1906年12月5日[8] | 1907年9月15日[8] | 1920年被劃給意大利。[7] |

| 「烏斯克」號 (德語:SMS Uskoke) |

的里雅斯特港STT[2] | 1906年9月1日[8] | 1907年7月20日[8] | 1907年12月31日[8] | 1920年被劃給意大利。[7] |

| 「驃騎兵」號 (德語:SMS Huszár) |

波拉的海軍造船廠 | 1909年11月29日[8] | 1910年12月20日[8] | 1911年2月8日[8] | 1920年被劃給意大利。[7] |

| 「圖魯爾」號 (德語:SMS Turul) |

阜姆甘茲·多瑙比烏斯[3] | 1907年7月27日[8] | 1908年8月9日[8] | 1908年12月31日[8] | 1920年被劃給意大利。[7] |

| 「遊騎兵」號 (德語:SMS Pandur) |

阜姆甘茲·多瑙比烏斯[3] | 1907年8月2日[8] | 1908年10月25日[8] | 1909年1月31日[8] | 1920年被劃給法國。[7] |

| 「騎馬者」號 (德語:SMS Csikós) |

阜姆甘茲·多瑙比烏斯[3] | 1908年2月21日[8] | 1909年1月24日[8] | 1909年11月16日[8] | 1920年被劃給意大利。[7] |

| 「雷卡」號 (德語:SMS Reka) |

阜姆甘茲·多瑙比烏斯[3] | 1908年8月13日[8] | 1909年4月28日[8] | 1909年12月31日[8] | 1920年去了法國。[7] |

| 「第納爾」號 (德語:SMS Dinara) |

阜姆甘茲·多瑙比烏斯[3] | 1909年1月28日[8] | 1909年10月16日[8] | 1909年12月31日[8] | 1920年被劃給意大利。[7] |

| 「維萊比特」號 (德語:SMS Velebit) |

阜姆甘茲·多瑙比烏斯[3] | 1908年11月5日[8] | 1909年7月24日[8] | 1909年12月31日[8] | 1920年被劃給意大利。[7] |

| 「華蘭士單亞」號 (德語:SMS Warasdiner) |

的里雅斯特港STT[13] | 1912年[13] | 1913年[13] | 1914年9月10日[13] | 1914年8月1日被奧匈帝國奪取,1920年在意大利波拉圖完工,後被報廢。[13] |

腳註[編輯]

註釋[編輯]

- ^ 譯名參考自《中國軍艦圖志 1855-1911》[1]

- ^ 譯名參考自《海陸空天慣性世界》2022年7月刊[2]

- ^ 譯名參考自《海陸空天慣性世界》2022年7月刊[2]

- ^ 譯名參考自《海陸空天慣性世界》2022年7月刊[2]

- ^ 譯名參考自《海陸空天慣性世界》2022年7月刊[2]

- ^ 譯名參考自《海陸空天慣性世界》2022年7月刊[2]

- ^ 譯名參考自《海陸空天慣性世界》2022年7月刊[2]

- ^ 譯名參考自《海陸空天慣性世界》2022年7月刊[3]

- ^ 譯名參考自《海陸空天慣性世界》2022年7月刊[3]

- ^ 譯名參考自《海陸空天慣性世界》2022年7月刊[3]

- ^ 譯名參考自《海陸空天慣性世界》2022年7月刊[3]

- ^ 譯名參考自《海陸空天慣性世界》2022年7月刊[3]

- ^ 譯名參考自《海陸空天慣性世界》2022年7月刊[3]

- ^ 譯名參考自《中國軍艦圖志 1855-1911》[1]

- ^ 雖然這門炮的實際口徑是66 mm,但在當代記載中它通常被稱為7 cm炮。[9]

- ^ L/45 refers to the length of the gun's barrel. In this case the barrel was 45 calibres long.

引文[編輯]

- ^ 1.0 1.1 陳悅 2015,第223頁.

- ^ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 阿廖沙 2022b,第88頁.

- ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 阿廖沙 2022b,第89頁.

- ^ Sieche 1985,第337–338頁

- ^ 5.0 5.1 5.2 Friedman 2009,第59頁

- ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 Bennighof, Mike. Austria's Destroyers, Part One. Avalanche Press. 2013-05 [2014-04-06]. (原始內容存檔於2020-02-25) (英語).

- ^ 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 Sieche 1985,第338頁

- ^ 8.00 8.01 8.02 8.03 8.04 8.05 8.06 8.07 8.08 8.09 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.20 8.21 8.22 8.23 8.24 8.25 8.26 8.27 8.28 8.29 8.30 8.31 8.32 8.33 8.34 8.35 8.36 8.37 8.38 8.39 8.40 8.41 8.42 8.43 8.44 8.45 Greger 1976,第42頁

- ^ Sieche 1985,第330頁

- ^ 10.0 10.1 10.2 Sieche 1979,第281頁

- ^ Zvonimir 2021,第55, 64頁.

- ^ Sieche 1985,第329頁

- ^ 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 Greger 1976,第44頁

參考書目[編輯]

- Cernuschi, Enrico & O'Hara, Vincent. Jordan, John , 編. The Naval War in the Adriatic Part 1: 1914–1916. London: Conway. 2015: 161–173. ISBN 978-1-84486-276-4.

- Cernuschi, Enrico & O'Hara, Vincent. Jordan, John , 編. The Naval War in the Adriatic, Part 2: 1917–1918. London: Conway. 2016: 62–75. ISBN 978-1-84486-326-6.

- Freivogel, Zvonimir. Austro-Hungarian Destroyers in World War One. Zagreb: Despot Infinitus. 2021. ISBN 978-953-366-051-6.

- Friedman, Norman. British Destroyers: From Earliest Days to the Second World War. Barnsley, UK: Seaforth Publishing. 2009. ISBN 978-1-84832-049-9.

- Greger, René. Austro-Hungarian Warships of World War I. London: Ian Allan. 1976. ISBN 0-7110-0623-7.

- Noppen, Ryan K. Austro-Hungarian Cruisers and Destroyers 1914-18. New Vanguard 241. Oxford, UK: Osprey Publishing. 2016. ISBN 978-1-4728-1470-8.

- O'Hara, Vincent P. & Heinz, Leonard R. Clash of Fleets: Naval Battles of the Great War, 1914-18. Annapolis, Maryland: Naval Institute Press. 2017. ISBN 978-1-68247-008-4.

- Sieche, Erwin. Chesneau , 編. Austria-Hungary. London: Conway Maritime Press. 1979. ISBN 0-85177-133-5.

- Sieche, Erwin. Gardiner, Robert & Gray, Randal , 編. Austria-Hungary. Annapolis, Maryland: Naval Institute Press. 1985. ISBN 0-85177-245-5.

- Freivogel, Zvonimir. Austro-Hungarian destroyers in World War One. Despot Infinitus. 2021. ISBN 978-953-366-051-6.

- 陳悅. 巡洋舰. 中国军舰图志 1855-1911 第1版. 上海: 上海書店出版社. 2015-11. ISBN 978-7-5458-1154-4. OCLC 932045897 (中文(中國大陸)).

期刊來源[編輯]

- 阿廖沙. 奥匈之海 迈向第一次世界大战的奥匈帝国海军(第二部分)失落之年·1904-1911 [Austro-Hungarian Navy Before the World War Ⅰ]. 海陸空天慣性世界 = NAAS & Inertial Technology (中國慣性技術學會). 2022, (7): 81-108. CN 11-4491/O3. ISSN 1009-5497 (中文(中國大陸)).

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||