武衛軍

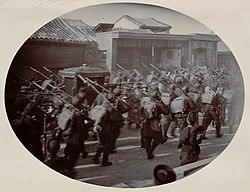

武衛軍[1][2][3]是清朝政府所編制的一支聯合兵種武裝部隊。它於光緒二十四年(1898年)12月[2]由步兵、騎兵和炮兵組成,由西方軍事顧問訓練。他們負責守衛北京和紫禁城,以兵部尚書協辦大學士榮祿為總統。武衛軍是清廷在甲午戰爭戰敗後試圖收整國內現代化軍隊的嘗試,但除了原先導入西式訓練的部隊外,大部分的武衛軍仍未達到西方軍隊的標準。而義和團運動中,部分武衛軍投入對抗八國聯軍或是對義和團的作戰,庚子拳亂後,武衛軍的其中三支部隊遭到解編,僅武衛右軍與武衛後軍續存,其後武衛右軍被擴編為新建陸軍,成為中國軍事現代化的一個重要事件。

組建

[編輯]戊戌變法失敗後,慈禧太后軟禁光緒帝,重新掌握清廷國政主導權。總理衙門大臣、兵部尚書榮祿於光緒二十四年(1898年)奏設武衛軍,隨後奉命從聶士成、宋慶、董福祥和袁世凱各自所部重建一支9萬人的軍隊。[4][5][6][7]武衛軍雖稱奏設,但除了武衛中軍為新設立部隊,其它四軍皆為既有存在之部隊轉隸,雖然並非全部採用西方編制與訓練,但在清末亂局中展現了較佳戰力,在清朝政府中屬於忠誠且具有可戰實力的武裝部隊。

武衛五軍

[編輯]武衛軍雖然在名字上下轄五個軍,但是從人數與西方編制推算,其下轄的「軍」等同於西方軍制的「師」,因此武衛軍規模西方稱之為五個師:[1]左、右、前、後、中。[2][3][a]

| 來源 | 武毅軍 | 甘軍 | 毅軍 | 新建陸軍 | 滿洲八旗 |

|---|---|---|---|---|---|

| 軍 | 前 | 後 | 左 | 右 | 中 |

| 總統 | 聶士成 | 董福祥 | 宋慶 | 袁世凱 | 榮祿 |

其中,「當時最強大的」[2]是保溫處道袁世凱的右軍,該軍是他1895年組建的新建陸軍的重組,[3][8]採用日式訓練。聶士成率領的武衛前軍也聘僱德國軍事顧問訓練,戰力列第二。[9]此兩軍相對於其他部隊,引進了更多的西方系統化軍事訓練,並配合西方軍制運用。另外三軍仍沿襲著傳統八旗體系,在編入武衛軍後才開始進行西方軍制教育,整體戰力較不完整。在編入武衛軍後,榮祿撥發預算將武衛軍武器換用西式步槍提升部隊戰力,但不同軍之間的訓練與紀律表現已顯現出戰力落差。

武衛軍建立前,聶士成指揮的淮軍部隊稱為「武毅軍」,規模約三十個營,在改制後稱為武衛前軍。宋慶指揮的部隊也是從淮軍體系移編,在經過一系列剿滅內亂的過程中擴張至十個營,稱為「毅軍」。[10]改制後稱為武衛左軍。由於都是從淮軍體系演化的部隊,在裝備選擇上有着類似的偏好,使用毛瑟槍和馬克沁機槍。[2]

董福祥率領一支穆斯林軍隊,當時被西方取綽號為「一萬個伊斯蘭暴民」。在中國,董軍通常被稱為「甘軍」,以多數士兵的來源地甘肅省的簡稱命名,英語資料常稱之為「甘勇」。[9]

榮祿奉敕獲得全部武衛軍名義上的統領權。他最初的任務是把四軍吸收進武衛軍。榮祿後來加入了主要由滿洲旗人組成的編制——武衛中軍,規模約一萬人,以自己為總統。[11][b]

榮祿以前軍駐蘆台,後軍駐薊州,左軍駐山海關,右軍駐小站,中軍駐南苑。[4]

義和團運動

[編輯]二十六年(1900年),義和團二萬人聚集天津,遇到武衛軍就辱罵甚至殺害,聶士成約束部下不要妄動。榮祿擔心生變,派人騎馬帶信慰解,稱武衛軍軍服西化,容易被誤會。聶士成回信稱「拳匪(義和團)害民,必至害國,我身為提督,境內有匪不能剿,如何履職?」乃鬱鬱駐楊村觀變。武衛前軍與義和團不合,阻擊八國聯軍時仍互相殺傷,最後聶士成殉國。[13]

七月,李秉衡幫辦武衛軍事,張春發、陳澤霖、萬本華、先鋒左翼長夏辛酉諸軍並聽節制。李秉衡、夏辛酉等未與外軍交戰即潰敗。[14]李秉衡敗亡,由剛毅幫辦武衛軍事。[15]

在與八國聯軍的戰爭中,前、後、中軍都遭受慘重傷亡,在辛丑條約簽訂後都被解散。右軍留在山東省鎮壓義和團,[16]因沒有對抗外軍,力量保持完整。左軍雖然與八國聯軍作戰遭到戰鬥損失,尚存一萬多人。

1899年3月,義和團之亂前,馬玉崑和薑桂題成為宋慶左軍的協統。[17]

後續影響

[編輯]二十七年(1901年),岑春煊改革山西省兵制,仿北洋武衛軍制,建立常備軍、續備軍。[8]

註釋

[編輯]- ^ 雖然中國稱之為「軍」,但英語研究稱之為"divisions"(師) (Purcell 2010, 王 1995等。可能參照Powell 1972). 翻譯由「軍」到「團」在下列一份研究中得到表達:「榮祿隨後開始重組四軍(現在是團)。」Purcell 2010,第29頁

- ^ 這段時間,榮祿除了受任為總理衙門大臣外,還保持着對保衛京城地區的北洋軍的統領,節制北洋海陸各軍。[2][4][8]

引用

[編輯]- ^ 1.0 1.1 丁 1986,第47頁.

- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Powell 1972,第102–103頁.

- ^ 3.0 3.1 3.2 王 1995,第71頁: 「1899年5月,中國最強大的軍隊的武衛右軍(袁世凱的新軍的新名字)統領袁世凱[註:武衛軍包括左、右、前、後、中軍]……」

- ^ 4.0 4.1 4.2 《清史稿》卷四百三十七

- ^ 劉 1978.

- ^ 郭輝. 荣禄军事活动述论 (學位論文). M.A. Thesis, 河北大學. 2009 [2017-03-28]. (原始內容存檔於2014-02-22).

- ^ “慈禧西行”始末. 辛亥革命網. 2010-12-06 [2014-02-15]. (原始內容存檔於2012-08-12).

- ^ 8.0 8.1 8.2 《清史稿》卷一百三十二

- ^ 9.0 9.1 Bodin 1979,第26頁.

- ^ Powell 1972,第102–103頁; Bodin 1979,第26頁.

- ^ Purcell 2010,第29頁.

- ^ 《清史稿》卷四百九十六

- ^ 《清史稿》卷四百六十七

- ^ 《清史稿》卷四百五十五

- ^ 《清史稿》卷二十四

- ^ 《清史稿》卷四百六十五

- ^ 丁 1986,第47 (「在中國方面,馬玉崑率領的左團和何永盛率領的直隸練軍在城內建立起頑固的防線」)頁; Rhoads 2011,第82 (看上去,武衛左軍總統薑桂題(1843年—1922年)」頁; 劉 1978,第98 (時間:光緒二十五年二月至宣統三年九月(1899年3月至1911年12月)……總統:宋慶 馬玉崑 薑桂題 二十一~三十五營 武衛左軍頁.

參考

[編輯]- Bodin, Lynn. The Boxer Rebellion (預覽). Chris Warner (插圖). Osprey Publishing. 1979: 26. ISBN 978-0-850-45335-5

- 丁, 明楠. A Decade of Japan's Aggressive Tactics toward China Oriented by Its" National Policy" of Waging a Final War with Russia (1895-1904) (片段). 中國史研究. 1986年夏, 19 (4): 37–62 [2017-03-28]. doi:10.2753/CSH0009-4633190437. (原始內容存檔於2019-06-08). abstract[永久失效連結]

- 劉, 鳳翰. 武衛軍 (PDF). 台北: 中央研究院近代史研究所. 1978 [2017-03-28]. OCLC 706894661. (原始內容存檔 (PDF)於2020-08-16).

- Powell, Ralph L. The Rise of Chinese Military Power 1895-1912 (片段). Princeton: Kennikat Press. 1972. (由Wang 1995在下作為術語的英語翻譯參考引用。)

- Purcell, Victor. The Boxer Uprising: A Background Study (預覽). Cambridge University Press. 2010: 29. ISBN 978-0-521-14812-2

- Rhoads, Edward J. M. Manchus and Han: Ethnic Relations and Political Power in Late Qing and Early Republican China, 1861–1928 (預覽). University of Washington Press. 2011: 82 [2017-03-28]. (原始內容存檔於2019-06-09). ISBN 978-0-295-80412-5

- 王, 建華. Military Reforms, 1895-1908 (片段). 中國史研究. 1995年春夏, 28 (3–4): 67–84. doi:10.2753/CSH0009-463328030467. abstract Archive.today的存檔,存檔日期2013-04-11. 在Douglas R. Reynolds (ed. and trans.). China, 1895-1912: State Sponsored Reforms and China's Late-Qing (預覽). 翻譯雜誌《中國史研究》的特刊. M. E. Sharpe. 1995: 67–84. ISBN 1-56-324749-6.再版, ISBN 978-1-563-24749-1.