凌憲揚

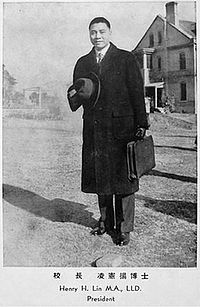

凌憲揚(Henry Hsien-yang. Lin,1905年—1958年9月),廣東省寶安縣(今深圳市龍崗區)人,中華民國官員,1946年至1949年擔任滬江大學最後一任校長。

生平[編輯]

凌憲揚之父凌善永1879年生於寶安縣布吉的一個基督教家庭,為崇真會凌啟蓮牧師之第六子(中國著名農林學家、崇基學院第二任院長凌道揚是憲揚的堂兄),早年到夏威夷謀生,1902年到德國占領下的青島經商。凌憲揚1905年生於青島,1924年考入上海滬江大學商科,1927年畢業並獲得文學學士學位。[1]在滬江大學學習期間,他曾是滬江大學籃球隊隊長、滬江大學團契負責人。[2]1927年,由滬江大學校長魏馥南和基督教青年會推薦,赴美國留學。[1]其間,在等待啟程赴美國留學時,他在滬江大學附屬中學擔任體育教員一年。凌憲揚還於1927年入選中國國家籃球隊,準備參加第八屆遠東運動會,但因赴美國留學而不得不退出。[2]在美國,他進入南加州大學學習航空管理,1929年獲得南加州大學工商碩士學位,隨即進入美國西方航空公司工作[1](一說進入波音公司進修一年[2])。1930年,任中國航空公司駐美國特別代表[1],(一說1930年回中國進入中國航空公司,升至高級業務專員[2])。1931年至1932年,兼任滬江大學工商管理系講師。[2]1932年淞滬抗戰期間,兼任十九路軍駐美國代表。[1][2]

在擔任十九路軍駐美國代表期間,凌憲揚向美國社會各界尤其是美國華僑社團發表了許多抗日演講,呼籲華僑捐款支援淞滬抗戰。根據不完全統計,淞滬抗戰期間,華僑捐款達700餘萬元,其中美國華僑捐洋500萬元,美國華僑還購買了1.5萬頂鋼盔寄南京國民政府轉交十九路軍。蔣光鼐、蔡廷鍇、戴戟三位將軍在《十九路軍淞滬抗戰回憶》一文中說:「海內外人民知道十九軍在上海發動抗戰後,有的寫信,有的打電報,有的寄錢,也有的寄衣物食品慰勞我們。人民群眾對我軍的熱情支援,鼓舞和激勵前線官兵捨身抗敵的決心和勇氣,這是我軍之所以能以少勝多、以劣勢裝備抵禦全副現代化軍隊的關鍵所在。」[1]

淞滬抗戰期間,凌憲揚收到了十九路軍軍部寄來的一批抗日紀念章,乃將這些紀念章轉交華僑留作紀念。堪薩斯城華僑接到凌憲揚轉交的8枚紀念章及蔣光鼐、蔡廷鍇、戴戟合影照片後,議決將其中一枚紀念章及照片贈給該埠捐款最多的楊菊坡醫生,其餘紀念章以每枚10美元為起價進行拍賣,拍賣所得連同其他捐款一同匯到上海。舊金山大中華戲院班主及演員,以及芝加哥女舞蹈明星劉科倫,在淞滬抗戰爆發後發起了義演籌餉,將所得款項匯給十九路軍,凌憲揚代表十九路軍軍部親自頒贈抗日紀念章數枚。黃興之女黃澄華時居哥倫比亞,出售首飾,得款全部捐給抗日將士。紐約中國學生聯合會主席胡惟德等人也在留學美國的中國學生中發起了抗日募捐。[1]

在蔣介石「攘外必先安內」政策及國際聯盟的干涉下,中日雙方於5月5日簽訂了《淞滬停戰協定》,上海由此成為「不設防、不駐軍、不抵制日貨」的「自由市」,「違令」抗日的十九路軍則被調離南京、上海。凌憲揚受到中央銀行總裁孔祥熙賞識,於1932年4月[1](一說1934年[2])被召回國後,出任中央銀行秘書處秘書,隨孔祥熙赴歐美考察實業。鑑於淞滬抗戰中國方面制空權之薄弱,考察團同德國、意大利接洽購入了飛霞式轟炸機等軍用物資。[1][2]上海準備在虬江口興建虬江碼頭,由凌憲揚負責籌備。[2]

1935年秋,他曾經應邀在上海卡爾登大劇院演出的英語京劇《王寶釧》中飾演薛平貴,唐瑛飾演王寶釧,方伯奮飾演王允;這是中國首次上演英語京劇。[2][3]

1936年,凌憲揚作為赴德國談判的秘密使團成員之一,代表中國政府與德國國防部長等人就中國同德國的易貨貿易、信用貸款、工業合作等方面開展談判,並於同年簽訂了《德國軍火與中國軍礦易貨協定》等文件。隨後,凌憲揚留在德國負責協定的具體實施。依照《合同》,中國方面從1936年至1938年從德國進口了大量先進武器,為抗日戰爭初期中國方面的抵抗發揮了重要作用。[1]

1935年10月[2](一說太平洋戰爭爆發之後[1]),凌憲揚出任中央信託局購料處副經理。1941年,中央信託局成立「印刷鈔券事務處」(隨即改稱「印製處」)[1];該處接收了中華民國財政部重慶印刷局,改稱「重慶印刷廠」。1941年2月1日,中央信託局重慶印刷廠正式成立,專門負責印刷鈔票。[4][1]凌憲揚任中央信託局印製處經理,糜文溶任中央信託局印製處襄理兼重慶印刷廠廠長,馮亦代任重慶印刷廠副廠長。[1]此外,凌憲揚還兼任《星報》社長。[2]

1945年3月1日,中央信託局重慶印刷廠改名「中央印製廠重慶廠」。1945年9月4日,中央印製廠由凌憲揚率隊自重慶來到上海,接管汪精衛政權中央儲備銀行上海印刷所,更名為「中央印製廠上海廠」,凌憲揚擔任廠長。隨後,重慶印刷廠的大部分設備及技術管理人員,以及一部分生產人員遷到上海。1946年5月,重慶印刷廠停產,未遷上海的人員被就地遣散。 [4][5]

1943年春,西遷到大後方的滬江大學和東吳大學校友在重慶合辦「東吳大學滬江大學聯合法商學院」,凌憲揚出任該校的商學院院長,一直任至1945年。[6][2]抗日戰爭結束後,凌憲揚於1946年初辭職離開中央印製廠上海廠,出任滬江大學校長,促成滬江大學復員及重建。1949年初,國共雙方進行北平和談,李宗仁邀請凌憲揚為國民政府代表,遭凌憲揚拒絕。[5]

1949年3月,國軍全線潰敗,中華民國財政部要凌憲揚撤往台灣,任設在台灣的財政部貨幣發行處處長。凌憲揚徵詢宋慶齡的意見,最後選擇留下。凌憲揚在致朋友的信中說,「只要我對學校還有用,我就會堅守崗位。」他還對學生說,「如果我不能做校長,那我還能做一個教師。」[5]

1949年5月,中國人民解放軍攻占上海。不久,凌憲揚受到校內「革命群眾」的壓力,被迫辭職,滬江大學改由校務委員會負責管理,凌憲揚遂成為滬江大學最後一任校長。1951年4月,在鎮壓反革命運動中,有人舉報凌憲揚是國民黨印鈔廠廠長,凌憲揚乃被捕入獄。1957年初,凌憲揚獲得釋放,宣布不予追究刑事責任。但是同年9月再度被捕,判處有期徒刑十年,囚禁於安徽白茅嶺勞改農場。 [5][7]

1958年9月,凌憲揚在囚禁中病逝,享年53歲[5](一說1960年在蘇州病逝,享年55歲[1],誤)。

1979年,凌憲揚的遺孀凌楊藹芳提出申訴,要求複查此案。據說,宋慶齡也曾證明曾經有過與凌憲揚關於去留問題的談話。1981年1月,上海市高級人民法院推翻了對凌憲揚的有期徒刑十年的判決,維持了原先的不予追究刑事責任的判決。[5]

參考文獻[編輯]

- ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 凌宪扬与淞沪抗战,深圳特区报,2008年12月22日. [2013年3月26日]. (原始內容存檔於2016年3月4日).

- ^ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 章華明,滬江大學末任校長凌憲揚,檔案春秋2011年05期

- ^ 上海交際名媛唐瑛的情與愛,新快報,2010年8月12日[永久失效連結]

- ^ 4.0 4.1 枣子岚垭1号,上海印钞有限公司,于2013-03-26查阅. [2013-03-26]. (原始內容存檔於2012-12-31).

- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 “广东仔”在沪江大学,金羊网,2013-02-26. [2013-03-26]. (原始內容存檔於2013-05-06).

- ^ 沪江大学,中国文明网,2011-12-29. [2013-03-26]. (原始內容存檔於2012-08-05).

- ^ 三所著名教會大學集體「消失」,載 陳遠 編、謝泳 等著,逝去的大學,同心出版社,2005年