中世纪

在欧洲历史中,中世纪(英语:Middle Ages)或中古时期(英语:medieval period,也拼作mediæval或mediaeval)大约从公元5世纪末延续到15世纪末(存在对于其始末时间的不同观点)。中世纪处于西方历史传统三分法(古典时代、中世纪和现代)的中间。中世纪时期本身又分为前期、盛期和后期,早期中世纪有时也被称为黑暗时代。

人口减少、逆城市化、中央权威崩溃、入侵以及部落的大规模迁徙始于古典时代晚期,并延续至中世纪前期。民族大迁徙时期的活动,特别是日耳曼人的迁徙,导致西欧新王国的崛起。7世纪,中东和北非被阿拉伯征服,受哈里发统治。拜占庭帝国在东地中海地区幸存,并通过《民法大全》推进世俗法。在西方,大多数王国吸收罗马现存的制度,而基督教的影响力在整个欧洲扩大。法兰克人的加洛林王朝在8世纪末和9世纪初在西欧建立加洛林帝国,但最终在内部冲突以及来自北方的维京人、东方的马扎尔人和南方的穆斯林的外部入侵下衰落。

在1000年后开始的中世纪盛期,随着技术和农业创新导致的贸易蓬勃发展、中世纪温暖时期的气候变化导致的农作物产量增加,欧洲的人口大大增加。庄园(将农民组织为向贵族支付租金和劳役的村庄)和封建制度(骑士和地位较低的贵族向他们的领主提供军事服务,以换取对土地和领地的租用权)是中世纪盛期社会组织的两种方式。天主教和东正教在这一时期正式分裂,史称东西教会大分裂。西欧基督徒于1095年开始十字军东征,试图从穆斯林手中夺回圣地,促进了拉丁基督教在波罗的地区和伊比利亚半岛的扩张。各国国王成为中央集权民族国家的统治者,犯罪和暴力减少,但也使得统一的基督教世界理想变得更加遥远。在西方,学术生活以经院哲学为标志,这是一种强调信仰与理性相结合的哲学,同时大学建立。托马斯·阿奎那的神学、乔托的绘画、但丁和乔叟的诗歌、马可·波罗的旅行以及沙特尔主教座堂等哥特式建筑标志着这一时期的结束。

中世纪后期充满困难和灾祸,包括饥荒、瘟疫和战争,欧洲人口显著减少;1347年至1350年间,黑死病夺去了大约三分之一的欧洲人的生命。天主教会内部的争议、异端和大分裂以及王国间的冲突、内乱和农民起事相互交织。文化和技术的发展导致欧洲社会转型,结束了中世纪后期,拉开早期现代时期的序幕。

词源、时期划分

[编辑]

中世纪是欧洲历史分析体系中的三个主要时期(古典时代、中世纪和现代)之一。[1]李奥纳度·布伦尼在他1442年的《佛罗伦萨人的历史》(拉丁语:Historiarum Florentini populi)中第一次提出这种三分法[2],而这种方法在17世纪由德国历史学家克里斯托弗·塞拉里乌斯推广后成为标准。[3]在英语中,中世纪时期的形容词“medieval”[i][4]源自于新拉丁语术语“medium aevum”(“中间的年代”),这一术语最早见于1604年的记录中。[ii][5]

中世纪的作家将历史划分为六个年代(由希波的奥古斯丁最先提出)或四个帝国(来自圣经但以理书),并认为他们生活的时代是世界末日前的最后一个时期。[7]在他们的观念中,他们的时代始于基督为人类带来光明的时刻,与之前的精神黑暗形成对比。意大利人文主义者和诗人彼特拉克颠倒这一隐喻,称黑暗时代是从非意大利出身的皇帝掌权罗马帝国开始的。[8]

中世纪在学术研究中通常涵盖公元500年到1500年左右的时期,但确切起始和结束时间都不确定。[9][10][11]一个常见的起始点是由布鲁尼首次使用的476年,西罗马帝国最后一位皇帝被废黜的年份。[12][2]另一种观点则视罗马皇帝君士坦丁大帝(306年—337年在位)皈依基督教为起点。同样,也没有普遍认可的结束时间。1453年的君士坦丁堡陷落、1492年克里斯托弗·哥伦布首次航行抵达美洲、1517年的宗教改革乃至1640年英国资产阶级革命[13]都经常作为中世纪结束的标志。[14]正如历史学家米丽·鲁宾强调的那样,欧洲当时“并没有同步到同一节奏”:欧洲的基督教化在罗马时期和14世纪之间波浪式地进行。[11]

罗曼语族国家的历史学家通常将中世纪分为两个部分:早期的“高”时期和之后的“低”时期。英语国家的历史学家一般遵循德国标准,将中世纪细分为三个阶段:“前期”、“盛期”和“后期”。[15]在19世纪,整个中世纪经常被称为黑暗时代,但随着这些细分的采用,这个词在20世纪初期变为仅指中世纪前期。[16]部分历史学家认为中世纪是一个欧洲中心主义概念,他们在全球史研究中避免使用此术语,不过“印度中世纪”、“穆斯林中世纪”等类似主题的研究并不少见。[17][18]

史料来源

[编辑]

中世纪书面文献系统化的出版始于路多维科·穆拉托里的《意大利事件记述》,随后出现类似的系列,如德国的《日耳曼历史纪事》和英国的卷轴系列。这些大型收藏主要包含编年史、年代记和其他叙事资料,重点关注有权势者的功绩。[19]根据现代观点,大多数编年史是在修道院撰写的,但教堂支部、皇家法庭和城市也是重要的历史写作中心。现代历史学家对待中世纪叙事作品时多采取谨慎态度,因为它们经常扭曲事实,充满不实信息。[20]国家或教会行政文件,如皇家特许状和金玺诏书,是必不可少的中世纪史料来源,但伪造或经回溯重构的法律文件屡见不鲜。大多数特许状登记簿保存在修道院中。[21]其他类型的书面史料包括涂鸦、印章和信件,比如基辅罗斯的桦树皮信件。[22]

自20世纪50年代以来,考古学对史料稀缺的地区和时期的历史研究做出了重要贡献。然而,年代测定仍然存在不确定性。放射性碳定年法主要涵盖60年的时间跨度,而树轮分析仅在考古现场有木质遗物时才适用。[23]由于在9世纪前几乎没有农民生活的详细书面资料,历史学家可以获取的信息也主要来自考古学。[24]中世纪的图像和雕塑可以提供关于日常生活的有用信息,但需要持批判态度,因为反讽、讽刺或时代错置是中世纪艺术家常用的表现手法。[25]

罗马帝国晚期

[编辑]

罗马帝国的领土范围在公元2世纪达到最大;接下来的两个世纪,罗马对其边远领土控制的逐渐衰落。[26]恶性通货膨胀、边境外部压力以及瘟疫爆发相结合,导致三世纪危机的出现,大多数皇帝登基后很快就被新的篡位者取代。[27]军费不断增加,主要是为了应对与萨珊王朝的战争。[28]军队规模扩大了一倍,骑兵和小型部队取代军团成为主要的战术单位。[29]政府为提升收入增加税收,元老院和地主阶级的人数减少。[28]中央行政机构需要更多官僚来应对军队的需求。[29]

皇帝戴克里先(284年—305年在位)于286年将帝国分为东、西两个独立行政区。这个系统最终包括两位正帝和两位副帝(因此称为四帝共治制),使帝国政府稳定了大约20年。戴克里先的进一步政府、财政和军事改革延缓了帝国的衰落,但并没有解决它面临的问题。[30]内战后君士坦丁大帝恢复了内部和平,并于330年将拜占庭重新命名为君士坦丁堡,定为东罗马帝国的首都。[31]

4世纪大部分时间内,罗马社会以与早期古典时期不同的新形式稳定下来,富与穷之间的鸿沟扩大,小型城镇的活力下降。[32]另一个变化是罗马帝国的基督教化。君士坦丁的皈依加速了这一过程,但基督教直到4世纪末才成为帝国的主导宗教。[33]关于基督教神学的争议加剧,坚持大公会议所谴责神学观点的人遭到迫害。这些异端观点通过帝国外的传教活动或东部行省的本地族群支持而得以存续,比如德意志民族中的阿里乌教派或埃及和叙利亚的基督一性论。[34][35]尽管法律限制犹太人的权利,犹太教仍然被容忍。[36]

3世纪的早期基督徒通过重新诠释罗马异教艺术中的流行图案,已经形成了自己的符号体系,并在殉道者墓窟绘制了描绘圣经场景的壁画。[37]晚期罗马艺术家抽象风格的庄严性有效地传递了基督教信息。[38]基督端坐的形象在4世纪初成为早期基督教艺术的主要元素。[39]在君士坦丁治下,原本用于行政和商业活动的巴西利卡被改为用于基督崇拜。[40]第一批泥金装饰手抄本与5世纪默读的推广同期出现。[41]

4世纪中期,敌对皇帝之间的内战变得普遍,士兵因此从帝国的边境部队转移,使得入侵者有机可乘。[42]尽管这段时期的迁徙通常被描述为“入侵”,但它们不仅仅是军事行动,而是整个民族向帝国移民。[43]376年,成千上万的哥特人逃离匈人,得到皇帝瓦伦斯(364年—378年在位)的许可在巴尔干半岛的罗马领土定居。安置并不顺利,罗马官员对情况处理不当,哥特人逐渐开始抢劫和掠夺。[iii]瓦伦斯试图平定混乱,但在阿德里安堡战役中与哥特人作战时被杀。[45]哥特人中的西哥特人在401年入侵了西罗马帝国;奄蔡人、汪达尔人和苏维汇人在406年越过高卢进入了今天的西班牙。一年后,西哥特人洗劫了罗马城。[46][47]法兰克人、阿勒曼尼人和勃艮第人最终都来到了高卢,而现今被统称为盎格鲁-撒克逊人的日耳曼部落定居在不列颠[48],而汪达尔人则征服了阿非利加行省。[49]匈人国王阿提拉(434年—453年在位)在442年和447年入侵巴尔干,451年入侵高卢,452年入侵意大利,但他去世后他领导的匈人帝国逐渐瓦解。[50]

处理这些迁徙时,东罗马精英阶层将武装力量的部署与向部落首领赠送官职相结合,而西部的贵族则未能支持军队,但也拒绝为防止部落入侵朝贡。[43]这些入侵导致帝国西部地区分裂为由入侵部落统治的较小政治单位。[51]5世纪的皇帝通常受到军事强人的控制,例如斯提里科、埃提乌斯、阿斯帕、李希梅尔或贡多巴德,他们都具有非罗马血统。[52]西罗马帝国最后一位皇帝罗慕路斯·奥古斯都(475年—476年在位)的废黜传统上标志着西罗马帝国的终结。[iv][53]东罗马帝国(在西罗马帝国垮台后常被称为拜占庭帝国)皇帝虽然宣称拥有西部领土,但几乎无法对这些领土施加控制。[54]

中世纪前期

[编辑]罗马帝国后的王国

[编辑]

在后罗马时代,罗马文化与入侵部落习俗的融合有着充分的记录。日耳曼人的“庭”发展成了立法和司法机构,其允许部落的男性自由成员比先前拥有更大的政治发言权。[55]罗马人和入侵者留下的物质文物通常相似,部落物品经常模仿罗马物品。[56]新王国的许多学术和书面文化都是基于罗马的知识传统。[57]许多新政治实体不再通过税收支持其军队,而是依靠授予土地或租金。这意味着对大量税收收入的需求减少了,征税制度因此式微。[58]

在英国,当地的凯尔特布立吞人的文化对盎格鲁-撒克逊人的生活方式影响不大,但本土和外来语言的融合是可见的。到600年左右,新的政治中心出现,一些地方领袖积累了可观的财富,形成了小王国,比如威塞克斯和麦西亚。位于今天威尔士和苏格兰的小王国仍受本土不列颠人和皮克特人的控制。[59]爱尔兰被划分为更小的政治单位,也许有多达150个部落王国。[60]

东哥德人在5世纪末期随着狄奥多里克大帝(493年—526年在位)从巴尔干半岛迁往意大利。他建立了一个以本地人和征服者之间合作为特征的王国,这一特征持续他统治的最后几年。他去世后,已罗马化的人和传统派东哥特人之间的权力斗争接踵而至,为拜占庭人重新征服意大利提供了机会。[61]勃艮第人在高卢定居,重新组织了他们的王国。[62]在高卢其他地方,法兰克人和凯尔特布立吞人建立了稳定的政权。法兰克王国位于高卢北部,其第一位国王希尔德里克一世(457年—481年在位)有充足相关史料留存。在他的儿子,墨洛温王朝的建立者,克洛维一世(509年—511年在位)统治期间,法兰克王国版图扩大并皈依基督教。[63]与其他日耳曼民族不同,法兰克人接受了天主教,这促进了他们与本土的高卢-罗马贵族的合作。[64]逃离不列颠尼亚(今天的大不列颠岛)的不列颠人定居在布列塔尼半岛。[v][65]

其他君主国由西哥特人在伊比利亚半岛、苏维汇人在伊比利亚西北部、汪达尔人在北非建立。[66]伦巴第人在568年定居在北意大利,并建立了由以城镇为基础的公国组成的新王国。[67]来自亚洲草原的游牧民族阿瓦尔人在6世纪末征服了下、中多瑙河沿岸的大多数斯拉夫、突厥和日耳曼部落,他们能够迫使东方帝国定期支付贡金。[68]670年左右,另一个草原民族保加尔人在多瑙河三角洲定居。681年,他们击败拜占庭帝国军队并建立了保加利亚第一帝国,征服了当地的斯拉夫部落。[69]

各民族的定居伴随着语言的变化。作为西罗马帝国的文学语言,拉丁语逐渐被一系列起源于拉丁语但与其有所不同的地方语言所取代,统称为罗曼语族。希腊语仍然是拜占庭帝国的语言,但斯拉夫人的迁徙扩大了斯拉夫语在中欧和东欧的使用范围。[70]

幸存的拜占庭

[编辑]

东罗马帝国存留,并经历了一场延续到7世纪初的经济复苏。政治生活以国家与基督教教会之间更紧密的关系为特征,东部政治中神学问题的重要性超过了西欧。[71]由于拜占庭人认为阉人极具智慧和忠诚,他们经常聘用阉人作为国家或教会官员,以及女性和儿童的监护人或导师。[72]法律方面的发展包括罗马法的编纂[73];其中最全面的法律集——《民法大全》——是在查士丁尼一世(527年—565年在位)统治期间进行的。[74]

查士丁尼在532年差点失去王位,尼卡暴动摧毁了君士坦丁堡的一半。镇压了暴动后,他加强了帝国政府的独裁元素,并动员军队对抗阿利乌异教的西方王国。将军贝利撒留从汪达尔人手中征服了北非,并攻击了东哥特人,但这场战役被东方萨珊突如其来的入侵打断。541年至543年间,查士丁尼大瘟疫使帝国的人口大量减少。查士丁尼停止资助公共道路的维护,并通过建立庞大的边境堡垒系统来弥补军事人员的不足。他在之后的十年持续推行扩张主义,征服东哥特王国,并从西哥特人手中夺取了西班牙南部的大片领土。[75]

查士丁尼的收复行动和过度的建筑计划因将国家推向破产边缘而受到历史学家的批评,但查士丁尼的继任者面临的许多困难是其他因素造成的,包括瘟疫和阿瓦尔人及其斯拉夫盟友的大规模扩张。[76]在东部,与波斯萨珊王朝的新战争期间边境防御崩溃,波斯人占领了位于埃及、叙利亚和安纳托利亚的大片帝国领土。626年,阿瓦尔人和斯拉夫人袭击君士坦丁堡。两年后,皇帝希拉克略(610年—641年在位)发动了一次意想不到的反攻,绕过安纳托利亚山区的波斯军队,直接进攻萨珊王朝的核心地带;帝国收复了东部失去的全部领土。[77]

西方社会

[编辑]在西欧,一些较老的罗马精英家族逐渐消失,而其他家族更多地参与教会(而非世俗)事务。与拉丁学术和教育相关的价值观大多消失了。虽然识字能力仍然重要,但仅仅是实用技能,而不再是精英地位的象征。到了6世纪末,教会中宗教教育的主要手段已从书籍转变为音乐和艺术。[78]大部分的智力工作都致力于模仿古典学术,但也有原创作品,以及现已失传的口头作品。圣希多尼乌斯·阿波利纳里斯、卡西奥多罗斯和波爱修斯的著作为当时的典型。[79]贵族文化更关注盛大的宴会,而非文学追求。精英之间的家庭联系很重要,忠诚、勇气和荣誉等美德也同样重要。这些联系导致了在贵族社会中私仇的普遍存在。大多数私仇似乎在支付某种补偿后很快结束。[80]

女性在贵族社会中主要扮演妻子和母亲的角色;在法兰克地区,统治者的母亲这一角色尤为突出。在盎格鲁-撒克逊社会中,儿童统治者较少,这意味着女性作为王后母亲的角色较小,但这被女隐修院院长的角色增加所弥补。[81]女性对政治的影响力特别脆弱,早期中世纪的作者倾向于将强大的女性描绘成负面形象。[vi][83]女性通常比男性寿命更短,主要是由于杀婴和孕产妇死亡。结婚女性和成年男性数量之间的差距导致法律机关发布保护女性利益的详细规定,包括她们获得“早礼”(德语:Morgengabe)的权利。[84]中世纪前期的法律承认男性有权与妻子以外的女性(如妾)长期保持性关系,但社会期望女性对单一男性保持忠诚。圣职员谴责婚外性关系,单配偶制后来在9世纪成为世俗法的规范。[85]

土地持有模式并不统一;一些地区土地分散,而在其他地区,大片连续的土地是常态。这些差异导致了各种各样的农民社会,部分由贵族地主主导,部分则拥有很大的自治权。[86]土地定居也有很大的差异。存在多达700名居民的大型农民聚居地,而部分农民则居住在偏远的农场上。[87]由于立法明确区分了自由与非自由身份,自由农民和贵族之间没有明显的界限,自由农民家庭可以通过几代参军而晋升贵族阶层。[88]对奴隶的需求通过战争和抢劫得到满足。最初,法兰克人的扩张和盎格鲁-撒克逊王国之间的冲突供应了战俘,进入奴隶市场。在盎格鲁-撒克逊人皈依基督教后,奴隶猎人主要以异教斯拉夫部落为目标——因此英语中的奴隶一词(slave)来自于slavicus,中世纪拉丁语中斯拉夫人的名字。[89]基督教伦理在7至8世纪对奴隶地位带来了重大变化。他们不再被视为主人的财产,有权得到体面的待遇。[90]

罗马城市的生活和文化在中世纪前期发生了巨大变化。尽管意大利北部的城市仍然有人居住,但它们在规模上显著缩小。[vii][92]在北欧,城市也在萎缩,市政纪念物和其他公共建筑被破坏并用作建筑材料。[93]犹太社区在西班牙、高卢南部和意大利幸存下来。西哥特国王极力使西班牙犹太人改信基督教,但在穆斯林征服西班牙后,犹太社区迅速重建。[94]虽然穆斯林统治者雇用了犹太侍臣[95],但基督教法律禁止犹太人担任政府职务。[96]

伊斯兰崛起

[编辑]

晚期6世纪至7世纪间,沿东罗马和波斯边境地区的宗教信仰发生了变化。国家支持的基督教传教士在异教草原民族中传教,波斯人则试图强制基督教亚美尼亚人信仰祆教。犹太教徒也积极传教,至少有一个阿拉伯政治领袖——今天也门的前身希木叶尔王国的统治者杜努瓦斯——皈依了犹太教。[97]穆罕默德生前,伊斯兰教在阿拉伯地区的出现带来了更加激进的变化。穆罕默德死后,伊斯兰势力征服了近东大部分地区,634年至636年间占领叙利亚,637至642年间占领波斯,640至642年间抵达埃及。东罗马帝国于674至678年间和717至718年间在君士坦丁堡阻止了穆斯林的扩张。在西部,穆斯林军队在8世纪早期征服北非,于711年消灭西哥特王国,并从713年开始入侵法国南部。[98]

穆斯林征服者绕过了伊比利亚半岛西北多山的地区。这里出现的小王国阿斯图里亚斯成为了当地的抵抗中心。[99]732年图尔战役中穆斯林军队的失败导致了法兰克人重新夺回了法国南部,但伊斯兰在欧洲停止增长的主要原因是倭马亚王朝的垮台和阿拔斯王朝的接替。阿拔斯王朝更关注中东而不是欧洲,失去了对部分穆斯林地区的控制。倭马亚的后裔接管了安达卢斯(即穆斯林西班牙),阿格拉布王朝控制了北非,突伦王朝统治埃及。[100]安达卢斯农村的伊斯兰化进展缓慢。基督徒经常被雇用在国家行政中,但有时宗教间的暴力冲突导致他们大规模向北迁移。[101]除了拜占庭帝国,穆斯林西班牙是欧洲唯一的宦官在行政和社会生活中发挥主要作用的地方,他们担任宗教圣地的守护者或后宫的仆人等职务。[102]

贸易和经济

[编辑]

迁徙和征服扰乱了古罗马领地内的贸易网络,远距离贸易的商品被本地产品取代。考古记录中出现的非本地商品通常是奢侈品或金属制品。[103]在7至8世纪,北欧的新商业网络正在发展。来自波罗的海地区的皮毛、海象牙和琥珀被运送到西欧。贸易路线和收费站的控制权引发了许多冲突。[104]在后罗马王国,卑金属货币几乎停止流通,但罗马青铜币仍流通了数百年。尽管有金币铸造,但它们主要用于特殊支出,如购买土地或奢侈品。7世纪末金币转向银币,这与拜占庭停止补贴支付伦巴第人和法兰克人也有关。精英阶层开始强调基督教式的慈善,这也增加了对低价值货币的需求。[105]

蓬勃发展的伊斯兰经济对新鲜劳动力和原材料的持续需求在750年左右为欧洲打开了新市场。欧洲成为了安达卢斯、北非和黎凡特地区的家奴和军用奴隶的主要供应商。威尼斯成为了欧洲最重要的奴隶贸易中心。[106][107]此外,欧洲向地中海地区运送木材、毛皮和武器,而从黎凡特地区进口香料、药品、熏香和丝绸。[108]连接远方地区的大河便利了跨洲贸易的扩展。[109]同时代的报告表明,盎格鲁-撒克逊商人参与了巴黎的集市,海盗在多瑙河上袭击商人,东法兰克的商人甚至到达了安达卢斯的萨拉戈萨如此远的地方。[110]

宗教生活

[编辑]

基督教式的团结理念持续存在,但到了6世纪,东西方教会在意识形态和实践上逐渐显现出差异。[111]新王国的形成加强了西方传统基督教中政教分离的观念,而这个概念对于东方的圣职员来说是陌生的,他们将罗马国家视为神圣意志的工具。[111]在7世纪末,圣职员的婚姻成为长期争议的焦点。穆斯林征服后,拜占庭皇帝在西部的干预能力减弱。当利奥三世(717年—741年在位)禁止在宗教场所展示描绘人物形象的绘画时,教宗公开拒绝了他通过帝国法令宣布新教义的要求。[112]尽管拜占庭教会后来在843年谴责了始于这次禁止的圣像破坏运动,但进一步的问题,比如教会对于新皈依信徒的管辖权的激烈竞争,以及西方单方面修改《尼西亚信经》,导致了差异多于相似之处。[113]在西方,原本是自愿捐献的什一奉献在10世纪成为教会对农产品的常规税收。[114]

西方主教中很少有人寻求教宗的领导。教宗在西欧唯一有影响的地方是英国,额我略于597年派遣传教团前往不列颠,使得盎格鲁-撒克逊人皈依基督教。[115]5至7世纪间,爱尔兰传教士在西欧最为活跃。[116]人们不定期去教堂,而是与巡回的牧师会面,朝圣流行的圣地,这对基督教教义的传播起到了重要作用。圣职员使用悔罪规则书来确定罪人的合适赎罪行为——通常是祈祷和禁食。教会对通奸者、婚外性行为(英语:fornication)者以及从事非繁殖性行为的人(如同性恋者)规定了严厉的赎罪方式。[117]相比之下,巴尔干的波格米勒派谴责性繁殖,因为他们认为撒但是物质世界的创造者。[118]

基督教修道运动在中世纪前期兴起。修道理念从埃及传播开来,特别是通过圣徒传记,尤其是《圣安东尼传》。大多数欧洲修道院重视社区共同体验属灵生活,这被称为共生修道主义。[119]意大利修士努西亚的本笃制定了圣本笃准则,广泛应用于西方修道院。[120]在东方,修道院规则由斯图狄乌斯隐修院的圣狄奥多尔编纂,在960年代于阿索斯山上的大拉伏拉修道院被采用后开始受到欢迎,使得这座山成为东正教修道主义最重要的中心。[121]

修士和修道院对宗教和政治生活产生了深远影响,在许多情况下充当了强大家族的土地信托机构和政治权力的重要中心。[122]他们是一个地区主要甚至唯一的教育和识字前哨。许多拉丁语经典的幸存手稿是在修道院内抄写的。[123]修道士们也创作了新作品,包括历史、神学和其他学科的著作,作者包括北英格兰的比德。[124]萨克森公国博学多才的赫罗斯葳塔创作了中世纪第一部非礼拜仪式戏剧。[125][126]拜占庭传教士康斯坦丁将古教会斯拉夫语发展成为新的礼仪语言,奠定了斯拉夫繁荣的宗教文学的基础;900年左右,斯拉夫语改用西里尔字母,以康斯坦丁的教名“基里尔”命名。[127]

在西方基督教世界,平信徒对教会事务的影响在10世纪达到了高潮。贵族将他们供养的教堂和修道院视为自己的私人财产,而买卖圣职是普遍做法。这引起了普遍恐慌,因为许多人认为不按规定任命的牧师无法授予有效的圣礼,比如洗礼。[128]修士社群首先通过严格遵守规定来应对这种恐惧。909年在勃艮第公国建立的克吕尼修道院引发了更为激进的变革,因为克卢尼脱离了平信徒的控制,并受到教宗的保护。克吕尼改革通过建立新的修道院和改革旧修道院的修道生活而传播开来。[129]克卢尼的例子表明,改革主义的“教会自由”理念反而可以通过顺从于教宗来实现。[130]

加洛林欧洲

[编辑]

墨洛温王朝的国王习惯把他们的法兰克领土分给儿子,这种广泛的土地授予摧毁了他们自己的权力基础。在法兰克东北部的王国奥斯特拉西亚,阿努尔夫家族最受皇家偏爱。作为世袭宫相,他们从7世纪中期开始就是王位背后的权力,其中丕平二世在法兰克中央的纽斯特里亚内也赢得了权力。他的儿子查理·马特在长期存在的穆斯林威胁下,利用教会财产来筹集新的军队,通过将财产分配给新兵来加强自己的势力。[131]

查理·马特的后代统称为加洛林王朝,他们在751年继承墨洛温成为法兰克的新王朝:墨洛温王朝最后一位国王希尔德里克三世(743年—751年在位)被废黜,查理·马特的儿子矮子丕平(751年—768年在位)在法兰克领袖和教宗的同意下加冕成为国王。丕平攻击了伦巴第人,并迫使他们保证尊重教宗的财产。他随后将意大利中部领土捐赠给教宗,标志着教宗国的开始。[132][133]

丕平将王国交给了他的两个儿子:查理曼(768年—814年在位)和卡洛曼(768年—771年在位)。卡洛曼去世后,查理曼再次统一了法兰克,开始了一系列有组织的扩张计划,用战利品和土地奖励盟友。他征服了萨克森人、伦巴第人,并在西班牙北部建立了新的边境省。[134]791年至803年间,法兰克军队击溃了阿瓦尔人,这促进了小型斯拉夫公国的发展,这些公国由富有野心的军阀统治,并受到法兰克的支配。[viii][136]查理于800年圣诞节加冕为皇帝,标志着西罗马帝国的回归,但拜占庭并未承认他是新的“罗马皇帝”。[137]

帝国由随同皇帝行动的巡回法庭管理,同时约300名伯爵(英语:count)管理帝国各郡(英语:county)。[138]中央行政部门通过国王使者监督伯爵,这些使者充当巡查员和问题解决者。皇家小圣堂的牧师负责记录重要的皇家捐赠和决定。[139]

查理曼在亚琛的宫廷是文化复兴的中心,有时被称为卡洛林文艺复兴。识字率增加,艺术、建筑、法学发展,宗教礼仪和经文学的研究也有所提升。查理曼的秘书室(英语:chancery)使用了一种新的书写系统,今天被称为卡洛林小草书体,其促进了欧洲大部分地区的交流。[ix]查理曼支持教堂礼仪的改变,在他统治领域强制实施罗马式的教堂礼拜,并在教堂的宗教音乐中使用额我略圣歌。学者在这段时期的重要活动包括复制、校正和传播宗教和世俗主题的基本作品,以鼓励学习。同时还产生了关于宗教的新作品和教科书。[141]

加洛林帝国解体

[编辑]查理曼承接法兰克传统,将帝国分配给他所有的儿子,但到813年只有虔诚者路易(814年—840年在位)还活着。路易多次将帝国分给他的儿子,父子之间为控制帝国不同地区而展开了多次内战。他去世三年后,他存活的三个儿子通过《凡尔登条约》将帝国分为三部分。[142]洛泰尔一世(817年—855年在位)获得了莱茵河和罗讷河之间的王国,与他原本在意大利的领土相接,并被认可其皇帝头衔。日耳曼人路易(843年—876年在位)控制今天位于德国东部的领土。秃头查理(843年—877年在位)获得法兰克西部的领土,包括现代法国的大部分。[143]查理曼的孙代和曾孙继续将他们的王国分给后代,最终导致了内部凝聚力的丧失。[144]

在884年,胖子查理短暂重新统一了帝国,尽管帝国的实际单元保留了各自独立的管理。[145]到他在888年早逝时,加洛林王朝濒临灭绝,而非王室的继承人在大多数继任国家中掌权,比如巴黎伯爵厄德(888年—898年在位)。[146]在东部领土,王朝随着童子路易(899年—911年在位)的去世而灭绝,弗兰肯公爵康拉德一世(911年—918年在位)被选为国王。[147]在西法兰克,王朝先是在898年恢复,然后在936年恢复,但最后的加洛林王朝无法控制贵族。987年,王朝被替代,于格·卡佩(987年—996年在位)被加冕为国王。[x][148]尽管卡佩国王名义上仍掌权,但大部分政治权力下放给了地方领主。[149]

法兰克文化和加洛林王朝的国家行政方法对周边民族产生了重大影响。法兰克的威胁引发了沿帝国东部边境新国家的形成——包括波希米亚、摩拉维亚和克罗地亚。[150]加洛林帝国的解体伴随着外敌的入侵、迁徙和掠夺。维京人在大西洋和北部海岸肆虐,还袭击了不列颠群岛并在那里定居。911年,维京首领罗洛得到法兰克国王单纯者查理(898年—922年在位)的许可,在诺曼底定居。法兰克王国的东部,尤其是德国和意大利,一直受到马扎尔人的持续攻击,直到马扎尔人在955年的莱希菲尔德之战中被击败。[151]在地中海,阿拉伯海盗经常袭击意大利和法国南部,穆斯林国家也开始扩张。阿格拉布王朝征服了西西里岛,而安达卢斯的倭马亚王朝吞并了巴利阿里群岛。[152]

新的王国、拜占庭复兴

[编辑]

维京人在不列颠群岛定居导致新的政治实体的形成,包括爱尔兰小而好战的都柏林王国。[153]盎格鲁-撒克逊国王阿尔弗雷德大帝(871年—899年在位)于879年与异教徒大军达成协议,承认了不列颠独立维京王国的存在,史称丹麦区。[154][155]10世纪中叶,阿尔弗雷德的继任者恢复了英格兰对这片土地的控制。[156]在不列颠北部,肯尼思一世将皮克特人和苏格兰人统一为阿尔巴王国。[157]10世纪初,奥托王朝在德国确立了自己的地位,并致力于驱逐马扎尔人、对抗造反的部落公国。在意大利的遗孀王后勃艮第的阿德莱德请求保护后,德国国王奥托一世(936年—973年在位)越过阿尔卑斯山进入意大利与她结婚,并于951年在帕维亚加冕为国王。他在962年于罗马加冕为神圣罗马皇帝,这显示他主张自己是查理曼政治遗产的继承人。[158]奥托的继任者对意大利事务始终保持浓厚兴趣,但他们不在德国,无法对德国贵族施加恒久的权威。[159]在伊比利亚半岛,阿斯图里亚斯慢慢向南扩张,并在10世纪作为莱昂王国继续存在。与此同时,巴斯克人为独立而斗争,导致纳瓦拉王国的形成,而巴塞罗那伯爵在加洛林边境省份获得了自治权。[160][161]

东欧通往亚洲的贸易路线受可萨人控制。他们的多民族帝国抵制了穆斯林的扩张,领导人皈依了犹太教。[162]9世纪末,新的贸易路线出现,绕过可萨人领地,通过伏尔加保加利亚连接中亚与欧洲;这里的当地居民皈依了伊斯兰教。[163]斯堪的纳维亚与法兰克接触为基督教传教铺平了道路,基督教化与丹麦、挪威和瑞典中央集权王国的发展密切相关。瑞典商人和奴隶猎人在东欧平原的河流上活动,从可萨人手中夺取了基辅,甚至在860年和907年试图夺取君士坦丁堡。[164]诺斯殖民者定居冰岛,并建立冰岛自由邦,这一政治体系阻碍了首领(冰岛语:goði)积累权力。[165]

拜占庭在巴西尔一世(867年—886年在位)及其继任者利奥六世(886年—912年在位)和君士坦丁七世(913年—959年在位)治下重振,他们是马其顿王朝的成员。商业复苏,皇帝将统一的行政管理扩展到所有省份。皇室成为古典学复兴的中心,称为马其顿复兴。军队得到重新组织,约翰一世(969年—976年在位)和巴西尔二世(976年—1025年在位)得以扩展帝国的边界。[166]

东方和西方教士的传教工作导致了摩拉维亚人、多瑙河保加利亚人、捷克人、波兰人、马扎尔人和基辅罗斯居民改信。[167]摩拉维亚在900年左右受到马扎尔人的侵袭,保加利亚则在971年至1018年间受到拜占庭的扩张影响。[150][168]在摩拉维亚沦陷后,捷克普热米斯尔王朝的公爵巩固了对波西米亚的权威。[169]在波兰,随着皮雅斯特公爵统治下国家的形成,旧有的权力中心遭到了摧毁。[170]在匈牙利,阿尔帕德王子采取了大规模的暴力手段,以压制敌对马扎尔首领。[171]基辅罗斯的留里克王子在罗斯人袭击了可萨首都阿的尔后,成为东欧广阔森林地带的霸主。[172]

建筑和艺术

[编辑]

4至6世纪,主要罗马城市和后罗马王国建造了新的巴西利卡。[xi][173]6世纪末期,拜占庭教堂建筑采用了另一种模式,模仿了查士丁尼阿亚索菲亚(罗马世界最大的单一屋顶结构)的长方形整体设计和圆顶。[174]随着西部城市中心的衰落,宽敞的巴西利卡逐渐失去用途,被更小的教堂所取代,到8世纪初加洛林帝国才复兴巴西利卡式建筑。[175]加洛林式巴西利卡的一个新标准特征是使用了耳堂,与中殿垂直。[176]科尔多瓦清真寺——现在是该市的主教座堂——是摩尔式建筑的非凡里程碑,有着大量罗马柱,支撑红白相间的双层拱门。[177]

由木材或石头建造的壮丽大厅是政治和社交生活的中心。它们的设计通常采用后期罗马建筑的元素,比如壁柱、柱(英语:column)和雕刻的圆盘。[xii][178]加洛林帝国解体后,贵族城堡的传播表明西欧从公共防御工事向私人转变。大多数城堡是木结构的,但最富有的领主建造了石要塞。[xiii]塔楼是它们最显著的特征之一,但城堡通常发展成为具有钓桥、设防的庭院、蓄水池(英语:cistern)或井、大厅、小教堂、马厩和车间等的多功能复合建筑。[180]

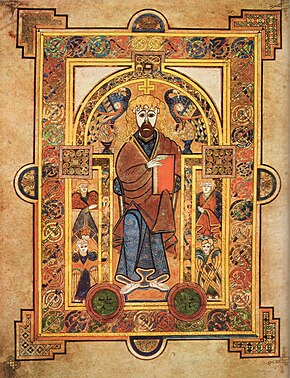

大迁徙时期,罗马帝国向部落首领注入的黄金经常由当地金匠重新铸造成新的工艺品,如巨大的项链和鹰形搭扣(英语:fibula)。它们不真实的风格受到伊朗的多色和掐丝珐琅(法语:cloisonné)金属工艺的影响,由入侵民族引入罗马领土。[181]为后罗马精英阶层工作的工匠们发展出独特的抽象设计,以丝带和高度风格化的动物图案为特色。[182]文学作品(如古英语史诗《贝奥武夫》和北欧萨迦)表明大量皇家财宝的存在,但只有少数存世,包括图尔奈的希尔德里克一世墓中的陪葬品,以及安格鲁-撒克逊人丰富的墓葬萨顿胡。宗教艺术迅速吸收了后罗马世俗风格的几个元素,如皮带工艺装饰和大量的分割。[183]绘画主要存世于装饰华丽的福音书抄本中,包括《凯尔经》和林迪斯法恩四福音书——这两部作品代表了爱尔兰和诺森布里亚的岛国艺术。[xiv][185]

逼真风格的希腊传统塑像在地中海地区得以保存。[186]尽管圣像破坏运动限制了拜占庭艺术近一个世纪,但圣像主义者的胜利为马其顿复兴中艺术的更新铺平了道路。[xv][188]更加自然主义的地中海风格成为查理曼统治期间西方艺术家的重要灵感来源,查理曼将视觉艺术视为教育和宣传的有力工具。[189]在漫长的停顿后,卡洛林艺术重新关注人物形象,西方艺术家经常在手抄本中描绘人物。[xvi]这些手稿常常由金子、珍珠和依天然形状磨圆的宝石(法语:cabochon)制成的珍宝书皮保护着。[190]人物形象的纪念性雕塑在基督教艺术中开始被接受,这似乎是受查理曼宫廷的影响,[191],而到了时期末期,类似格罗十字的真人大小的雕像在重要教堂中已经很常见。[192]在英格兰,书籍插图师承接岛国艺术遗产,增加了加洛林式的图案纹样,比如树叶。在德国,插图和生动的图像套册的手稿显示了当代拜占庭艺术对奥托王朝艺术的直接影响。在基督教西班牙,库法体和马蹄形拱门作为装饰元素的使用显示了伊斯兰艺术的影响。[193]

军事和技术

[编辑]

罗马帝国晚期的主要军事发展包括对有效骑兵部队的尝试,以及不断发展的高度专业化的军种。全覆装甲骑兵是晚期罗马军队的重要特征。各个入侵部落对士兵类型的侧重各不相同——盎格鲁-撒克逊主要是步兵,汪达尔人和西哥特人主要是骑兵。[194]军事事务中最大的变化是采用了匈人复合弓,代替早期更弱的斯基提亚复合弓。[195]阿瓦尔重骑兵引进了镫在欧洲的使用[196],并在6世纪末被拜占庭骑兵所采用。[197]长剑的使用日益增多,鳞甲被锁子甲和札甲逐步取代。[198]

在加洛林早期,步兵和轻骑兵的重要性开始下降,精英重骑兵的地位不断增强,但军队中很大一部分只是乘马步兵而非真正的骑兵。针对自由民众的的征兵制式微。[199]盎格鲁-撒克逊的英格兰是例外,那里的军队仍然由地区征召组成,自由人军在古英语中称为fyrd。[200]在军事技术方面,主要变化之一是弩重新作为军事武器出现。[201]马蹄铁对军事以外的领域也产生了影响,它使得马匹能够在岩石地形使用。[202]

中世纪盛期

[编辑]社会

[编辑]

中东遭受了严重的干旱,欧亚大草原在约950至1060年间异常寒冷。随之而来的饥荒导致了拜占庭帝国、阿拔斯王朝和埃及的骚乱和军事政变,迫使大量游牧的突厥人寻求新的牧场,涌入下美索不达米亚、安纳托利亚和巴尔干地区。他们的涌入造成了许多破坏,并最终建立了中东的塞尔柱帝国。[203]欧洲人口激增,从1000年左右开始到1347年大约从3500万增长到了8千万。确切的原因仍不清楚:改善的农业技术、森林砍伐后开垦的新土地、更为温和的气候和没有入侵都被认为是可能的原因。[204][205]

大多数中世纪的西方思想家将社会划分为三个基本阶级:圣职者、贵族和平民。平民主要是乡村农民和工匠,约占总人口的98%。城镇居民的数量正在增长,但从未超过总人口的10%。[206][207]封建制度在欧洲许多地区规范了基本的社会关系。在这个系统中,封建主(英语:lord)向附庸授予财产(通常是土地),以换取主要是军事性质的服务。[208][209]在欧洲其他地区,如德国、波兰和匈牙利,不可剥夺的自主地仍然是土地持有的主要形式。土地的拥有者宣誓效忠更高级别的贵族或国王,但他们的土地所有权不受封建义务的限制。[210][211]

许多农民不再定居于孤立的农场,而是聚集到中更易守的庄园或村庄等社区。[204][212]在庄园制度中,庄园是土地持有的基本单位,它包括较小的组成部分,比如农民租户持有的耕地和庄园主的领地。[213]随着教士们禁止奴役同教教徒,奴隶制式微,但到11世纪末,一种新的依附形式农奴制取代了它。与奴隶不同,农奴具有行为能力,他们的世袭地位由与领主达成的协议规定。对他们活动的限制各不相同,但他们的行动自由通常受到限制,需要提供徭役(法语:corvées)。[214][215]农民离开家园,以换取重要的经济(如较低的税收)和法律权利(如在地方层面行使司法权),这种大规模的跨境迁徙带来了剧烈的人口影响,比如日耳曼东扩、基督徒数量在伊比利亚半岛增大。[216]

随着重装骑兵的发展,自由战士阶层分裂为两组。那些能够自备马匹的骑士被纳入传统的贵族阶层,其他人则被吸收到农民中。[217]通过采用严格的继承习俗(如长子继承制),新贵族的地位得到稳定。[218]贵族根据他们统治的土地和人民划分层级;最低级别的贵族没有土地,必须为更富有的贵族服务。[xvii][220]贵族从来不是封闭的群体:国王可以提拔平民入贵族阶层,富有的平民可以嫁入贵族家庭,贫困的贵族也可能失去他们的地位。[221]西方贵族经常移居到拉丁基督教世界的边缘,得到当地赏识他们的军事技能的统治者的支持,或者直接成为征服者。[xviii]说法语的贵族主要定居在不列颠群岛、意大利南部或伊比利亚,德国贵族则偏爱中欧和东欧。[223]

圣职者分为两种类型。在俗教士负责信徒的精神需求,主要在堂区教堂服务,而常规教士则遵循宗教规则生活,如法政牧师或修士。圣职者监督日常生活,教会法庭对婚姻事务拥有专属管辖权[224],教会当局支持广受欢迎的和平运动。[225]被认为得到神启示的人可能会干预圣职者对宗教生活的控制,但他们大多数尊重官方信条。敬奉受欢迎的神秘主义者(如亚西西的方济各)通常能得到教会当局的认可。[226]

按照官方要求,妇女必须服从男性,无论是他们的父亲、丈夫还是其他亲属。妇女的工作通常包括家务或其他偏向家庭的任务,如照顾儿童。农民妇女可以通过在家纺纱或酿酒来增加家庭收入,她们在收获季节也在田间劳作。[227]城镇妇女可以从事贸易,但通常是通过丈夫的权利,而且不像男性,她们不总是被允许培训学徒。[228]贵族妇女可以在缺乏男性继承人时继承土地,但社会仍认为她们的主要品德只是生育孩子的能力。[229]教会中唯一的妇女角色是修女,因为她们无法成为牧师。[xix][233]

贸易和经济

[编辑]

人口增长、更高的农业生产力和相对的政治稳定为11世纪中世纪的商业革命奠定了基础。[234]有闲钱的人开始在遥远的市场投资盐、胡椒和丝绸等商品。[235]不断增长的贸易带来了处理货币的新方法,欧洲再次铸造金币,最早出现在佛罗伦萨和热那亚。新形式的商业合同出现,风险在被称为委托(义大利语:commenda)或伙伴关系(义大利语:compagnia)的合伙企业框架内分担。[236]汇票也出现了,便于资金的简易传输。多种类型的硬币流通,换钱商简化了本地和外国商人之间的交易。借贷也可以与他们协商,这导致信贷机构出现,后来发展为银行。[237]

随着新城镇从地方商业中心发展起来,经济增长带来了新一波的城市化。国王和贵族大多支持这一进程,希望增加税收收入。[238]大多数城市社区获得了其自治权,但很少有城市能完全摆脱王室或贵族控制。[239]同行业的城市居民聚集在行会中。通常,这些协会制定产品质量、职业培训以及定价的标准,只有他们的成员才能进入当地市场。[240][241]

意大利的海上共和国,如阿马尔菲、威尼斯、热那亚、比萨,是最早从地中海贸易复苏中获利的。[234]在北部,德国商人建立了汉萨同盟,控制了连接不列颠群岛和低地国家、斯堪的纳维亚和东欧的贸易路线。[xx][243]法国北部建立了许多大型交易会,使意大利和德国商人可以彼此(或与当地商人)交易,逐渐繁荣。[244]

经济增长为犹太商人提供了机会,他们得到了当地统治者的支持,遍布欧洲各地,但大多数平民视这些非基督教新来者为社会凝聚力迫在眉睫的危害者。[245]由于犹太人无法从事高社会地位的交易,他们经常从事被鄙视的工作,如拾荒者或征税员。[246]他们在放贷方面尤为活跃,因为他们可以无视基督教教士对贷款利息的谴责。[247]犹太放贷人和当铺老板加强了反犹太主义,导致血祭诽谤和反犹骚乱。教会当局对犹太人对基督徒生活的影响日益关注,最终制定隔离法[xxi],甚至在1290年永久将犹太人驱逐出英格兰。[249]

技术和军事

[编辑]

技术发展包括小型创新和穆斯林引入的亚洲先进技术。[250]主要的技术进步包括机械钟和眼镜的发明,以及蒸馏酒的制作。[251][252]风车于12世纪在欧洲首次建造[251],纺车则大约出现在1200年左右。[253]大规模的建筑工程推动了建筑技术的进步,并增加了对木材、石材和砖块等原材料的需求。[254]船舶建造从旧的罗马榫卯系统改善为肋拱-板条方法,其他改进包括三角帆和船尾舵,这两者都提高了船舶航行的速度。[255]星盘和指南针使得远离海岸的航海成为可能。[256]

三圃轮作制[xxii]的发展使土地利用率提高了30%以上,随之而来的是产量的增加。[257]重犁的发展使得重型土壤的耕种更加高效。马颈圈的传播导致驮马替代需要更多牧场的牛。[258]除了谷物外,荚果(如豌豆、豆类或小扁豆)也被更广泛地种植。[259]

在军事方面,专业用途的步兵的使用增加了。除了仍然占主导地位的重装骑兵外,军队还经常包括骑兵和步兵弩手,以及工兵和工程师。[260]弩的使用随着攻城战的增加而增加。[xxiii][201]这在12和13世纪导致了闭合式头盔、重型铠甲以及马甲的使用。[262]火药在13世纪中期已为欧洲所知。[263]

宗教生活

[编辑]

11世纪初,教宗选举受罗马贵族控制,但亨利三世(1039—1056年在位)削弱了他们的权力,让支持改革的教士登上教宗宝座。通过民众的支持,欧洲许多地方承认教宗有着对教会事务至高无上的管辖权。[264]相比之下,君士坦丁堡普世牧首米海尔一世拒绝了教宗至上论,于是教宗使节在1054年将他逐出教会。最终,一系列互相逐出教会的事件导致了罗马天主教会和东正教会的分裂。[265][266]

叙任权(世俗统治者任命教士的权利)在1059年的罗马教会会议上遭到谴责,同时确立枢机团独享选举教宗的权利。[267]亨利四世(1056年—1105年在位)希望保留在自己领土内任命主教的权利,但他的任命激怒了教宗额我略七世(1073—1085年在位)。他们的争端发展成为叙任权斗争,还牵涉到其他势力,因为各国国王不愿意自愿放弃主教职位的任命权。冲突最终以让步告终,神圣罗马帝国皇帝在1122年的沃尔姆斯宗教协定中妥协。[xxiv][269][270]

中世纪盛期是宗教运动蓬勃发展的时期。[271]古老的朝圣地,如罗马、耶路撒冷和圣地亚哥-德孔波斯特拉,接待了越来越多的访问者,同时像蒙特加尔加诺和巴里这样的新地点也逐渐显著。[272]支持教会改革的运动出现,这些运动通常受欢迎,但其反教权主义有时导致对天主教会教义的全盘否定,如瓦勒度派和卡特里派等激进团体。[273][274]为了镇压异端,教宗设立了宗教裁判所。[275]修道院的改革仍在继续,克鲁尼修道院的辉煌仪式与偏好早期基督教隐士修道主义或想要过清贫、传教的“使徒生活”的人格格不入。新的修道团体因此成立,包括加尔都西会和熙笃会。在13世纪,以乞讨为生的托钵修会(如方济各会和道明会)获得了教宗的认可。[276]

国家力量崛起

[编辑]

中世纪盛期的体制发展主导了欧洲政治生活,直到18世纪末甚至更晚。[277]国王不受外国干预的治理、规范、审判权得到广泛认可,引发了主权国家的概念。[xxv][279]与土地继承相关的法律发展的同时,世袭君主制的概念得到加强。[280]由于大多数国家承认了女性继承权,一些国家首次出现女性君主。[xxvi][282]秘书室成为了皇家政府的中央办公室,同时也充当着上诉法院的角色。[283]税收迅速发展,因为皇家领地的收入已无法支付国家支出。最初,额外税收是出于军事目的,但到中世纪盛期末,税收更加常规化。[284]有效的税收取决于纳税人的许可,这加强了代表大会(英语:representative assembly)机构的作用,使其能够对国家行政施加影响。[285][286]

意识形态上长期独立于世俗影响的教宗制度首次宣称对整个基督教世界的世俗权威。[287]教宗的世俗权力在依诺增爵三世(1198年—1216年在位)任内达到了巅峰。[288]作为中部意大利的统治者以及一些天主教统治者(如西西里国王)的封建主,教宗深深地卷入了世俗政治。[289]1016年至1091年间,诺曼战队从伦巴第、拜占庭和穆斯林统治者手中夺取了西西里和南意大利。教宗于1059年承认他们对领土的控制,鲁杰罗二世(1105—1154年在位)将诸诺曼公国统一为西西里王国。[290]

在神圣罗马帝国,奥托王朝于1024年被法兰克尼亚王朝取代。他们保护次级贵族以减少公爵权力,并在亨利四世领导下与教廷发生冲突之前夺取了勃艮第。[291]在1125年至1137年之间的短暂间隔后,霍亨斯陶芬王朝接替了法兰克尼亚王朝。他们与教廷不断发生冲突,北意大利城市和德国亲王得以从中得利。1183年,腓特烈一世(1155—1190年在位)批准伦巴第同盟选举他们的领导人的权利;在他的孙子腓特烈二世(1220—1250年在位)统治期间,亲王的自治权得到承认。[292]腓特烈因其博学多才和非传统的生活方式而闻名[xxvii],但他统治意大利的尝试最终导致王朝的覆灭。德国的权力空白期(或者不如说内战期)由此开始,而西西里(腓特烈的母亲科斯坦察统治的地方)——则被富有野心的法国亲王安茹的查理(1266—1285年在位)夺取。[294]七位选帝侯选举国王的权利得到了重新确认。鲁道夫·冯·哈布斯堡(1273—1291年在位)是内战后首位当选的国王。他意识到自己无法控制整个帝国,将奥地利授予自己的儿子,从而为哈布斯堡王朝未来在中欧的主导地位奠定了基础。[295][296]

法国君主开始逐渐扩大对贵族的权威。[297]国王面临着强大的诺曼底公爵,他们于1066年在征服者威廉(1035—1087年在位)领导下征服了英格兰。这个跨海峡帝国于1154年至1189年间在安茹王朝的亨利二世治下继续扩大版图,他通过继承和婚姻占领了大片法国领土。[xxviii]安茹帝国在他的儿子理查一世(1189—1199年在位)统治期间保持完整,但在理查的兄弟约翰(1199年—1216年在位)治下,北部的法国领地被腓力二世(1180年—1223年在位)夺取。[299]这导致了英格兰贵族之间的分歧。同时,约翰为收复诺曼底向贵族收取资金作为战争开支但战败,这促成了《大宪章》,确认了英格兰自由人的权利。[300]在法国,腓力二世的儿子路易八世(1223—1226年在位)将他父亲征服的大片土地作为几乎独立的采地(法语:apanage)分配给他的幼子,以便管理。[301]他的儿子路易九世(1226—1270年在位)通过任命调查员(法语:enquêteurs)来监督皇家官员的行为,改进了当地的行政管理。巴黎皇家法庭几乎全年都在定期听取诉讼当事人的案件。[302]

伊比利亚半岛的基督教国家开始向南部的伊斯兰势力发起反击,史称收复失地运动。[303]经过多次分裂和重新统一,北部基督教地区在1230年左右形成了卡斯蒂利亚、阿拉贡、纳瓦拉和葡萄牙四个王国。[304][305]阿拉贡成为海上强国,从穆斯林手中夺得巴利阿里群岛,从安茹-西西里王朝手中夺得西西里,从热那亚人手中夺得撒丁岛。[306][307]伊比利亚南部仍然受伊斯兰国家的控制,最初是科尔多瓦哈里发国,1031年解体为诸泰法。虽然来自马格里布的两个王朝(穆拉比特和穆瓦希德)分别在1110年代和1170年代建立了对伊比利亚南部的集权统治,但他们的帝国迅速解体,进一步扩大了基督教王国的势力范围。[308]已天主教化的斯堪的纳维亚国家也在扩张:挪威国王控制了冰岛和格陵兰的诺斯殖民地,丹麦占领了部分爱沙尼亚,瑞典征服了芬兰。[309]

在东部,基辅罗斯分裂成独立的公国。其中北部的弗拉基米尔-苏兹达尔在1169年苏兹达尔军队袭击基辅后成为主导势力。[310]波兰在1138年也分裂成自治的公国,使捷克国王得以在13世纪后期扩张为繁荣的西里西亚公国。[311]匈牙利国王占领了克罗地亚,但尊重了当地贵族的自由。他们宣称(但仅间断地实现)对达尔马提亚、波斯尼亚和游牧库曼人等其他土地和民族的宗主权。[312]库曼人在反对拜占庭的起义中支持保加利亚人和弗拉赫人,导致了12世纪末保加利亚的复兴。[313]在保加利亚西部,塞尔维亚获得了独立。[314]

蒙古帝国在成吉思汗(1206年—1227年在位)领导下于欧亚大草原崛起,成为欧洲东部边境新的扩张势力。[315]1236年至1242年间,蒙古人征服了伏尔加保加利亚,摧毁了罗斯公国,并破坏了波兰、匈牙利、克罗地亚、塞尔维亚、保加利亚等地的大片区域。他们的统帅拔都(1241年—1256年在位,成吉思汗的孙子)在伏尔加河畔的萨莱设都,建立了钦察汗国,名义上受可汗统治。蒙古人向罗斯公国征收巨额赋税,而罗斯诸侯为了经济和政治不得不让步。[xxix]蒙古征服后,东欧进入了和平时期,黑海地区新建立的热那亚殖民地促进了欧洲与中国之间直接贸易往来。[317]通往远东的新陆路和海路在马可·波罗的《马可·波罗游记》中有广泛记述。[234]

十字军东征

[编辑]

与世俗势力的冲突加速了教宗权力的军事化。教宗乌尔巴诺二世(1088—1099年在位)在克莱芒会议上宣布了第一次十字军东征,以响应拜占庭对抗塞尔柱突厥人的军事援助请求。他宣称解放耶路撒冷是其最终目标,并大赦所有参与者。[318]成千上万的狂热分子,主要是平民,组成了松散的队伍向东进发。他们靠抢劫为生,并袭击犹太社区。反犹骚乱在莱茵兰尤为暴力。其中很少有人到达小亚细亚,到达者也被突厥人歼灭。[319]正式的十字军东征于1096年出发,由布永的戈弗雷和圣吉尔的雷蒙等杰出的贵族指挥。他们在多利留姆和安条克两次重要战役中击败了突厥人,使拜占庭恢复了对西亚细亚的控制。西方人在占领叙利亚北部和巴勒斯坦后,于当地建立十字军国家以巩固统治,但他们的安全依赖于外部的军事援助,导致了更多的十字军东征。[320]具有野心的穆斯林军阀发起抵抗,其中萨拉丁在1187年夺取了耶路撒冷。[321]新的十字军东征延长了十字军国家的存在时间,直到1291年十字军的最后据点被马木留克苏丹国摧毁。[322]

教宗利用十字军思想对付其对手和其他战区的非天主教团体。[323]伊比利亚十字军东征与收复失地运动融合在一起,1248年使安达卢斯萎缩至格拉纳达酋长国。北德和斯堪的纳维亚统治者对邻近的异教部落的扩张演变成了北方十字军入侵,迫使许多斯拉夫人、波罗的人和芬人被强行同化为天主教欧洲文化的一部分。[324]第四次十字军东征目标从圣地转移为君士坦丁堡,于1204年攻陷君堡并建立了东方的拉丁帝国。拜占庭残存国家尼西亚帝国的统治者米海尔八世(1259—1282年在位)[xxx]在1261年夺回君堡,但希腊部分地区仍受到西方人的统治。[325][326]针对奥克西塔尼亚卡特里派的阿尔比十字军为法国王权扩张到该地区提供了机会。[327]

随着其特殊仪式和机构的出现,十字军意识形态和制度成为了中世纪生活的一个特色元素。[xxxi]为了资助十字军东征,通常会征收特别税款,而从1213年开始[xxxii],十字军誓言可以通过现金支付来履行,这逐渐演变为教会当局出售的赎罪券。[330]十字军东征使修道生活与军事服务融合在一起,形成军事修会。圣殿骑士团开创了先例,开启慈善组织的军事化,如医院骑士团和条顿骑士团,以及新的军事型修士团,如卡拉特拉瓦骑士团和宝剑骑士团。[331][332]条顿骑士团虽然在十字军国家成立,却将大部分活动集中在波罗的海地区,于1226年在那里建立了自己的国家。[333]

学术生活

[编辑]

教堂支部从11世纪末开始设立学校,而更宽松的主教座堂学校迅速边缘化了传统的修道院学校。在所教授学科中达到最高水平的学校被教宗或神圣罗马皇帝授予“公共学校”(拉丁语:studium generale)的称号[xxxiii],此即大学的雏形。[334][335]新的教育机构鼓励学术讨论。[336]实在论者和唯名论者之间关于“普遍”概念的辩论尤为激烈。对亚里士多德(及其经验主义和理性主义)的重新发现刺激了哲学交流。皮埃尔·阿伯拉尔和彼得·伦巴德等学者将亚里士多德式逻辑带入神学领域。[337]这种新的学术讨论和教学方法——经院哲学,要求对权威文本进行研究,尤其是武加大圣经和教父文献,但从中引证不能凌驾于理性论证之上。[338]经院哲学者们在综合式的命题集中总结了他们和其他作者的观点,称为大全,其中最著名的是托马斯·阿奎那的《神学大全》。[339]

骑士精神和宫廷爱情的道德准则在皇室和贵族宫廷中发展。这种文化包括诗歌、故事、传奇和流行歌曲,使用地方语言而非拉丁语。故事通常以武功歌的形式记录,赞美男性英雄的残酷行为,比如《罗兰之歌》和《熙德之歌》。相比之下,骑士文学赞美贞洁之爱(色情主要出现在游唱诗人的诗歌中)[340][341],从古典神话和蒙茅斯的杰弗里编撰的凯尔特亚瑟王传说中汲取灵感。[342]其他文学类型包括宗教式自传、编年史、哲学诗和赞美诗。[xxxiv][343]

11世纪发现了《民法大全》的抄本,博洛尼亚大学得以开始对罗马法的系统研究。这导致整个西欧法典的记录和标准化。1140年左右,博洛尼亚教师格拉提安撰写了《格拉提安教令集》,后成为教会法的标准文本。[344]希腊和伊斯兰对欧洲这一时期的影响之一是用十进制的进位制数字替代了罗马数字,以及代数的发明,这促进了更先进的数学。天文学在克劳狄乌斯·托勒密的《天文学大成》于12世纪末从希腊语译成拉丁语后加速发展。医学研究在进行,特别是在意大利南部;伊斯兰医学的传入改变了萨莱诺医学院的发展道路。[345]

建筑、艺术、音乐

[编辑]

城堡化持续,越来越多的石堡在中央权力薄弱的地区兴建。[346]其中许多是城寨结构,而中欧更偏爱塔楼城堡。[xxxv]在意大利的城市和城镇,互相竞争的市民家族也建造了高耸的塔楼。[xxxvi][349]大规模的朝圣活动导致了沿路大型教堂的修建。[xxxvii]这导致了罗曼式建筑的发展,得名于其类似古罗马建筑设计的特征。罗曼式建筑拥有厚实的石墙,以浮雕装饰,通常采用筒拱、十字拱或肋拱。[351]罗曼式建筑有各种地区变种:在普罗旺斯,科林斯柱式显示出当地罗马纪念碑的直接影响;在托斯卡纳,石拱仅是装饰元素;在挪威,木板教堂的外部有龙头装饰。[352]传统的拜占庭宗教建筑仍然在巴尔干地区占主导地位,但一些塞尔维亚教堂展现出罗曼式的影响。[xxxviii][354]

默兹艺术代表了最为精致的罗曼式艺术及其金属工艺,包括凡尔登的尼古拉斯独特、个性的艺术,而列日圣巴多罗买教堂洗礼盆等作品中则几乎显示出古典风格。[355]虽然在11至12世纪的文献中有大量关于图像的描述,但很少有壁画幸存下来;不过流动的艺术家和壁画的草绘促进了艺术纹样的广泛传播。[xxxix]刺绣工艺蓬勃发展,教堂和城堡饰有缂织壁毯,圣职员的礼服也镶嵌有描绘针织工艺图案。[357]

脱胎于罗曼式的哥特式建筑包含了许多结构创新,如尖形拱门、飞扶壁和肋拱。这使得大量大型花窗玻璃的使用成为可能。[358]哥特式建筑在重建巴黎附近的圣但尼圣殿的主导人叙热结合这些创新后出现[359][360],并迅速传播成为欧洲天主教建筑的主流,直至中世纪结束。[xl][363]

手抄本插图的制作逐渐从修道院转移到了平民工坊,时祷书发展起来。[364]金属工艺仍然是最受尊敬的艺术形式,其中利摩日珐琅流行且价格相对合理。[365]在意大利,契马布埃、杜乔以及之后14世纪的大师乔托的创新,极大地改善和提升了嵌板绘画和湿壁画的技术和地位。[366]12世纪的繁荣导致了更多世俗艺术的产生;许多象牙雕刻物品,如游戏棋子、梳子和小型宗教雕像得以保存。[367]

圣母院乐派与哥特式建筑同期出现,奥尔加农发展为当代复音音乐的雏形,开启现今被称为古艺术的运动。[368]几乎所有古艺术作曲家的姓名都未知,列欧宁和佩罗坦是少数的例外。[369]世俗音乐方面,德国和奥地利的恋歌传统在这个时期达到顶峰,以瓦尔特·冯·德·福格尔魏德和沃尔夫拉姆·冯·埃申巴赫等作曲家为代表[370],而在伊比利亚半岛出现了类似的加利西亚-葡萄牙抒情诗学派,其中阿尔诺·达尼埃尔最富盛名[371]。

中世纪后期

[编辑]社会和经济

[编辑]

年平均温度自约1200年开始下降,逐渐从中世纪温暖时期过渡到小冰期。气候异常导致了农业危机,最终在1315年至1317年达到顶峰,引发大饥荒。[372]饥饿的农民屠宰耕牛后,幸存者不得不做出非凡的努力来恢复农业。单一耕作先前盈利丰厚,但现在却导致局势恶化,因为异常天气可能会完全毁掉整个种植季节的收成。[373]

1346年黑死病爆发,在接下来的四年间蔓延至整个欧洲,直接导致大约三分之一的人口死亡。随着后续瘟疫在欧洲持续爆发,1400年总人口已经减少了一半。拥挤的城镇尤其受灾。[xli][375]瘟疫的创伤激发了野蛮的反犹暴乱,并出现自笞者。[376]过多、过快的死亡摧毁了经济和贸易,恢复的过程缓慢。幸存的农民向地主支付更低的租金,但对农产品的需求下降导致价格下降,只能勉强回本。城市工人工资上涨,但征税加重。政府偶尔试图将农村租金定得很高,或者保持较低的城市工资水平,这引发了欧洲各地的民众起义,包括法国的札克雷暴动、英格兰的瓦特·泰勒农民起义和佛罗伦萨的梳毛工起义。[377]

幸存者获取肥沃的土地后,产出低的土地被抛弃。[378]农民为土地所有权所欠的劳役服务通常被转化为现金租金,为地主提供了稳定的收入来源。地主联合起来向政府施压争取特权,但皇家行政部门也开始保护穷人的利益。[379]从14世纪初开始,许多地方正式废除了农奴制度[380],但在其他地区(主要是中东欧),这种制度被强加给了此前是自由的租户。[381]非圣职人员的文化程度越来越高,城市人口开始效仿贵族的骑士精神。[382]银行业的发展继续,这部分是因为教廷需要在商业公司的协助下在王国间转移资金。这些银行也向交战的皇室放贷,承担了巨大的风险;有些银行在国王违约后破产。[xlii][384]

民族间的冲突变得日益尖锐,地方制定了法令以禁止异族通婚,并以民族为界限限制公会的成员资格。[xliii][386]犹太社区永久被驱逐出法国,并至少暂时被驱逐出大多数德国城市和公国。相反,匈牙利和波兰的统治者鼓励犹太放贷人的移民。[387]1391年大屠杀导致了1391年塞法迪犹太人集体改信。由于新基督徒被怀疑是异端,西班牙设立了审查他们信仰的宗教裁判所。拒绝改信的犹太人于1492年被驱逐出西班牙,于1497年被驱逐出葡萄牙。大多数西班牙犹太人这时前往奥斯曼帝国。[388][389]

国家复兴

[编辑]欧洲中世纪后期,强大的王权民族国家崛起,特别是英格兰、法国以及伊比利亚半岛的基督教王国(阿拉贡、卡斯蒂利亚和葡萄牙)。这一时期的长期冲突加强了国王对王国的控制,并给农民带来了极大的压力。王室因战争扩大了立法权,国王直接控制的土地增多。[390]为了支付战争所需,征税系统变得更加高效,税率也经常上升。[391]征税需要获得纳税人同意,这使得代表机构(如英格兰国会和法国三级会议)获得了更多权力和权威。[392]

在整个14世纪,法国国王试图以减少贵族的领地为代价扩大他们的影响力。[393]他们试图没收英国国王在法国南部的土地时受阻,随后百年战争爆发,从1337年持续到1453年。[394][395]战争初期,英国赢得了克雷西和普瓦捷战役,夺取了加来,并控制了法国的大部分地区。[xliv]这些压力导致法国几乎解体,但其在1370年代发动反攻收复领土。[397]在15世纪初,法国再次濒临分裂,但在15世纪20年代后期,圣女贞德带领法国军队取得胜利,然后在其死后法国赢得福尔米尼与卡斯蒂永战役,于1453年将英国在法国的土地(除加来和海峡群岛)全数夺回。[398]然而,这一胜利的代价很高,战争结束时,法国人口大约只有战争开始时的一半。另一方面,这些战争对英国国家认同产生了积极影响,大大促进了各地身份向统一英格兰理想的融合。与法国的冲突也导致英国国家文化逐渐独立,此前法国文化一直是主导影响。[399]英格兰长弓的统治地位始于百年战争的早期阶段,而加农炮于1346年首次在欧洲主要战争中出现[400]

神圣罗马帝国继续在今德国境内统治,但由于国王是由选帝侯选举,持久的强大王朝不再可能。[401]在更东部,波兰、匈牙利和波希米亚王国崛起。在伊比利亚半岛,基督教王国继续从半岛的穆斯林王国夺取土地;[402]15世纪,葡萄牙专注于海外扩张,而其他王国则因皇室继承和其他问题而分崩离析。[403]在百年战争战败后,英国经历了持续到1490年代的漫长内战,史称玫瑰战争[404],直到亨利七世(1485年—1509年在位)在1485年的博斯沃思原野战役中击败理查三世(1483年—1485年在位)并成为国王,开启都铎王朝。[405]在斯堪的纳维亚,丹麦的玛格丽特一世(1387年—1412年在位)通过卡尔马联盟联合了挪威、丹麦和瑞典,这个联盟一直延续到1523年。汉萨同盟作为波罗的海周边的主要势力达到鼎盛时期,其贸易范围覆盖西欧到俄罗斯。[406]苏格兰在罗伯特一世(1306年—1329年在位)的领导下摆脱了英格兰的统治,他于1328年获得教宗对他的国王地位的认可。[407]

拜占庭覆灭、奥斯曼崛起

[编辑]

尽管巴列奥略王朝于1261年从西欧人手中夺回了君士坦丁堡,但他们始终未能重新控制许多先前的帝国领土。在巴尔干地区,前拜占庭领土被新成立的塞尔维亚王国、保加利亚第二帝国和威尼斯城邦所分割。拜占庭帝国皇帝的权力受到了新成立的奥斯曼帝国的威胁。奥斯曼帝国于13世纪在安纳托利亚建国,逐渐于14世纪扩张,1366年将保加利亚降为附庸国,1389年在科索沃战役中击败塞尔维亚并吞并其领土。西欧人响应巴尔干地区基督徒的厄境,于1396年宣布新的十字军东征;庞大的军队被派往巴尔干,但在尼科波利斯战役中遭遇失败。[408]君士坦丁堡最终于1453年被奥斯曼帝国攻陷。[409]

教会内争议

[编辑]在动荡的14世纪,教会领导层的纷争导致了1309—76年的亚维农教廷时期[410],随后天主教会大分裂,从1378年持续到1418年,期间出现了三位对立教宗:罗马的额我略十二世(1406—1415年在位)、阿维尼翁的本笃十三世(1394年—1423年在位)、比萨的若望二十三世(1410—1415年在位),分别得到不同国家的支持。[411]教会官员于1414年在康士坦斯大公会议上集会,次年额我略十二世自行辞任,若望二十三世和本笃十三世被大会废黜,随后于1417年11月选出玛定五世(1417—1431年在位)作为教宗。[412]

除了教会分裂外,西方教会还因神学争论而分裂,一些观点甚至被指为异端。英国神学家约翰·威克里夫在1415年被指控为异端,因其主张非圣职信徒可以接触《圣经》的文本,同时对圣餐礼持有与教会相悖的观点。[413]威克里夫的教导影响了后来中世纪末期的两个主要异端运动:英国的罗拉德运动和波西米亚的胡斯派运动。[414]后者最先始于扬·胡斯的教导,他在1415年被火刑处死。胡斯派教会虽然是十字军东征的目标,但在中世纪后幸存。[415]其他异端运动也相继发生;教宗于1312年指控富有的圣殿骑士团,导致其解散。[416][417]

教宗在中世纪晚期进一步完善了弥撒的实践标准,认定只有圣职员才能在圣餐中饮用葡萄酒。这进一步拉开了俗人与圣职员之间的距离。俗人继续朝圣、崇拜圣徒遗物;对魔鬼力量的信仰仍存在。神秘主义者(如埃克哈特大师和托马斯·肯皮斯)作品教导俗人要专注于内在的精神生活,为新教改革奠定了基础。除了神秘主义外,对女巫和巫术的信仰也变得普遍,15世纪晚期教会已了解并确认大众对巫术的恐惧。[418]

学者、知识分子、发现

[编辑]后期中世纪的神学家,如邓斯·司各脱和奥卡姆的威廉,对主知主义经院哲学提出批判,反对将理性应用于信仰。他们动摇了盛行的柏拉图普遍观念。奥卡姆坚持认为理性独立于信仰,这使得科学能够从神学和哲学中分离出来。[419]法律研究方面,罗马法被应用于先前由习惯法管辖的司法领域。唯一的例外是英国,那里的普通法仍然占主导地位。其他国家编纂了成文的法典,包括卡斯蒂利亚、波兰和立陶宛。[420]

教育仍然主要侧重于培训圣职员。字母和数字的基本教授仍然是家庭或村庄神父的职责,但三艺(语法、修辞、逻辑)在大教堂学校或城市学校中教授。14、15世纪,大学在整个欧洲兴起。[xlv]俗人的识字率提高了,但仍然很低,据估计,1500年时男性的识字率为10%,女性的识字率为1%。[421]

本国语言的文学作品出版逐渐增多,14世纪的意大利有但丁、彼特拉克和薄伽丘,英国有杰弗里·乔叟和威廉·朗兰,法国有维永和克里斯蒂娜·德·皮桑。尽管很多文学作品仍然具有宗教性质,且其中大部分仍以拉丁语写成,但人们更愿意看到用本国语言写就的圣徒传记和其他虔诚著作。[420]这得益于现代敬虔运动的兴起,尤其是共同生活弟兄会的形成。[422]戏剧的主要形式仍是教会举办的神秘剧,但也逐渐从中发展。[420]中世纪后期结束之际,约翰内斯·谷登堡于1440年发明印刷机,随后到1500年欧洲各地已建立大量出版社。[423]

15世纪初,伊比利亚半岛的国家开始资助超出欧洲边界的探索。葡萄牙王子航海家恩里克派遣的探险队发现了加那利群岛、亚速尔群岛和佛得角。他去世后,探险活动继续进行;巴尔托洛梅乌·迪亚士于1486年绕过好望角,瓦斯科·达伽马于1498年环绕非洲抵达印度。[424]克里斯托弗·哥伦布于1492年发现美洲,航行由西班牙卡斯蒂利亚和阿拉贡王国联合资助。[425]乔瓦尼·卡博托于1497年登陆布雷顿角岛,航行由亨利七世治下的英国王室资助。[426]

技术和军事发展

[编辑]

中世纪后期军事领域的一个重大发展是步兵和轻骑兵的增加使用。[427]英国还雇用了长弓手,但其他国家未能形成类似军种。[427]受到弩的影响,盔甲不断发展,新出现的板甲被用于减少来自弩和后来发展的手持火枪的伤害。[428]随着佛兰德和瑞士步兵装备长矛及其变体,长柄武器也日益突出。[429]

农业方面,长纤维羊毛的增加使用使得纺织纱线更强劲。纺车取代了传统的纺纱杆,使产量增加了三倍。[253][xlvi]虽然不是技术上的改进,但在日常生活中产生了巨大影响,那就是使用纽扣作为服装的扣子。[431]风车改进为塔式风车,可以使风车的上部与风的方向一致。[432]高炉在约1350年出现在瑞典,增加了铁的产量并提高了质量。[433]威尼斯于1447年颁布欧洲第一份专利法,保护了发明家对其发明的权利。[434]

艺术和建筑

[编辑]

整体上说,欧洲中世纪后期对应于意大利的特雷琴托(义大利语:Trecento,14世纪(义大利语:milletrecento)的简写)和早期文艺复兴文化时期。北欧和西班牙继续沿用哥特风格至中世纪结束,在15世纪变得越发精致。宫廷风格国际哥特式艺术出现,在约1400年影响了欧洲大部分地区,产生了《贝里公爵的豪华时祷书》等杰作。[435]在整个欧洲,世俗艺术的数量和质量持续增加,15世纪,意大利和佛兰德的商业阶层成为重要的艺术赞助人,委托制作小型肖像画以及越来越多的奢侈品,如珠宝、象牙盒、卡松箱、锡釉彩陶。尽管各国皇室拥有大量的金器收藏,但除了皇家金杯外,几乎没有其他保存下来的物品。[436]意大利的丝绸制造业发展起来,西方教堂和精英不再需要依赖拜占庭或伊斯兰进口。在法国和佛兰德,缂织壁毯(如《女士和独角兽》)编织成为主要的奢侈品工业。[437]

相比起早期的大型外部雕塑,哥特式教堂现在更注重内部雕塑。墓碑变得更加精致,布道坛之类的装饰有时被雕刻得十分华丽,如乔凡尼·皮萨诺雕刻的皮斯托亚圣安德烈亚堂区教堂布道坛。绘制或雕刻的木质单幅祭坛画变得普遍,特别是因为教堂设立了许多附属小堂。早期尼德兰绘画(如扬·范艾克和罗希尔·范德魏登)比肩意大利艺术。世俗上流社会从15世纪开始大量收藏北方的泥金装饰手抄本,他们还委托制作世俗书籍,尤其是历史书籍。[来源请求]从约1450年开始,印刷书籍迅速流行起来,尽管价格昂贵。1500年之前有印刷大约三万种不同版本的摇篮本[438],之后手工书籍只有皇室和少数其他人委托制作。到15世纪中叶,即便是北欧一些农民也能负担得起非常小型的木刻版画,其几乎全部是宗教题材。更昂贵的雕版画则满足了更富裕的市场需求,绘有各种各样的图像。[439]

现代观点和认知

[编辑]

中世纪经常被夸大成“野蛮、无知和迷信的时代”,将“宗教权威置于个人经验和理性活动之上”。[440]这很大程度上是因为文艺复兴和启蒙时代的学者喜欢将自己的先进的智力文化与中世纪对比。文艺复兴学者认为中世纪是从古典文化和文明的高峰跌落的时期。启蒙学者认为理性高于信仰,因此将中世纪视为无知和迷信的时代。[14]

也有人认为,中世纪的人们实际上普遍重视理性。科学史家爱德华·格兰特写道:“如果说理性时代有着革命式的理性思想,那是因为中世纪长期以来的传统奠定了将理性视为人类最重要活动之一的基础。”[441]此外,与普遍观念相反,林德伯格写道:“中世纪后期的学者很少受教会力量的制约,且认为自己是自由的(特别是在自然科学方面),可以随着理性和观察引导的方向前进。”[442]

中世纪的夸张描述也反映在更具体的概念上。一个常见但错误的看法是,中世纪所有人都认为地球是平的,这一误解从19世纪开始传播。[443]实际上,中世纪大学的讲师通常会提供证据表明地球是球体。[444]

注释

[编辑]- ^ 有时拼作mediaeval或mediæval。[4][5]

- ^ 类似的拉丁语术语“media tempestas”(“中间季”)出现在1469年。[6]

- ^ 罗马军队的指挥官们似乎拿走了本来给哥特人的食物和物资,然后把它们出售给哥特人盈利。叛乱的直接原因是罗马军队的一位指挥官试图劫持哥特领袖,但未能将他们全部抓获。[44]

- ^ 另一种观点认为西罗马帝国于480年终结,这一年罗慕路斯·奥古斯都的前任皇帝尼波斯逝世(474年—475年在位);尼波斯在罗慕路斯废黜后自称是西罗马帝国皇帝,但他那时已经逃往达尔马提亚。[53]

- ^ 该半岛的名称“布列塔尼”便来自当时定居的“不列颠”人。[65]

- ^ 强大的女性两例:阿利乌女王葛丝温萨(589年卒),她激烈反对西哥特人皈依天主教但失败;法兰克女王奥斯特拉西亚的布伦希尔德,她最终死于五马分尸,享年70岁。[82]

- ^ 例如,罗马人口在6世纪末从数十万减少至约三万左右。[91]

- ^ 例如,柳代维特(823年卒)统治萨瓦河沿岸土地,普里比纳(861年卒)的领地位于潘诺尼亚边疆。[135]

- ^ 加洛林小草书体是由古代晚期的安色尔体发展而来的,与古典字体就拉丁语字母相比,它更小、更圆润。[140]

- ^ 于格·卡佩是国王厄德的弟弟罗贝尔一世_(西法兰克)的孙子,罗贝尔也是西法兰克的国王(922年—923年在位)。[148]

- ^ 例如,在巴塞罗那主教座堂地下发掘出的一座4世纪的巴西利卡、巴黎的五拱门圣埃蒂安大教堂以及拉文纳的克拉塞的圣亚坡理纳圣殿。[173]

- ^ 来自晚期罗马的装饰品装饰了查理曼的阿亨王宫、英格尔海姆的卡洛林王宫(拉丁语:aula regia)和阿斯图里亚斯的纳兰科山圣玛利亚教堂。[178]

- ^ 布卢瓦伯爵蒂博一世(975年卒)在950年左右建造的杜埃拉方丹城堡是石堡垒的早期典范。[179]

- ^ 随着抄本从不列颠群传向法兰克,岛国风格对法兰克艺术产生了明显的影响。[184]

- ^ 在马其顿皇帝治下,古老的教堂得到了重新装饰,新建的教堂,如希腊的达夫尼修道院,则用镶嵌画、圣像、象牙板来点缀,如阿尔巴维尔三联像,显示了象牙雕刻的更新。[187]

- ^ 例如,《乌得勒支圣咏经》中生动的漫画和维也纳加冕礼福音书中更自然的微型画。[190]

- ^ 在法国、德国和低地国家,还有一种“贵族”——家臣,实际上是不自由的骑士。他们是农奴的后代,曾担任过战士或政府官员,地位提升后使他们的后代可以拥有封地并成为骑士,但严格来说他们仍然是农奴。[219]

- ^ 例如,国王大卫一世(1124—1153年在位)赐予了盎格鲁-诺曼贵族罗伯特·布鲁斯(1141年卒)苏格兰南部安南代尔的领主地位,而同样身为盎格鲁-诺曼骑士的约翰·德库西(1219年卒)则用武力夺取了爱尔兰的乌莱特。[222]

- ^ 虽然女性不能被任命为牧师,但许多广受欢迎的神秘主义者都是女性。[230]其中,修女赫德嘉·冯·宾根是一位多产的神秘学、科学著作和宗教诗歌作者,备受推崇。[231][232]

- ^ 德国人和意大利人这两个群体在贸易安排上采取了不同的方式。大多数德国城市在与北方统治者打交道时都持合作态度,意大利城邦之间则是内讧不断。例如,意大利、加泰罗尼亚和普罗旺斯商人社区之间的冲突最终导致了1257年在黎凡特的圣萨巴斯战争。[242]

- ^ 犹太人必须在衣服上佩戴独特的徽章并居住在犹太区。[248]

- ^ 于1000年便已经在北欧传播开来,12世纪传到了波兰。[257]

- ^ 弩的装填速度很慢,这限制了它们在开阔战场上的使用。在攻城战中,由于弩手在装填弹药时可以躲在防御工事后面,所以速度慢并不是很大的缺点。[261]

- ^ 妥协多基于教长的精神和世俗责任之间的区分。这使得主教和修道院院长能够向皇帝或国王宣誓效忠,以换取对主教管区和修道院财产投资的权利,同时不正式认可君主对他们选举的控制权。[268]

- ^ 这一概念的相关理论主要由哲学家让·博丹和托马斯·霍布斯最先发展,但主权国家本身是在皇帝与教廷之间的冲突中发展起来。早在1202年,一份教宗的教令便称“国王在其王国是皇帝”,表明国王不受皇帝权威的约束,暗示了世俗君主的平等地位。[278]

- ^ 乌拉卡于1109-26年间统治莱昂和卡斯蒂利亚,佩德罗尼拉于1137-62年间统治阿拉贡,科斯坦察于1194-98年间统治西西里。[281]

- ^ 腓特烈二世有后宫,身着阿拉伯风格的服装,在罗马举行的加冕礼上,他还穿着饰有《古兰经》阿亚的披风。[293]

- ^ 亨利从父亲安茹伯爵若弗鲁瓦五世那里继承了安茹,并在埃莉诺(1137年—1204年在位)与路易七世(1137—1180年在位)的婚姻取消(英语:annul)几个月后就与她结婚,夺取了阿基坦。[298]

- ^ 亚历山大·涅夫斯基曾四次造访萨莱,以博得可汗的好感。他在蒙古人的帮助下战胜了对手,镇压了诺夫哥罗德的反蒙古暴乱,并获得了东正教会的免税许可。[316]

- ^ 君士坦丁堡被十字军攻陷后,出现了三个拜占庭继承国: 希腊北部和阿尔巴尼亚的伊庇鲁斯、小亚细亚西部的尼西亚、小亚细亚东北部的特拉比松。[325]

- ^ 决定参加十字军东征的人都要宣誓,并在衣服上打上十字架标记。十字军享有特权,包括延期偿还债务,而那些未能履行十字军誓言的人则面临着声名狼藉或被逐出教会的危险。[328]

- ^ 这一年教宗诏书“因为现在”(拉丁语:Quia maior)发布(这篇诏书没有标题,常用的这一名称来自全文首句:“因为现在比以往任何时候都更需要提供圣地其需要的帮助……”,拉丁语:Quia maior nunc instat necessitas quam unquam exstiterit ut terrae sanctae necessitatibus succurratur...),其中说明“对于那些不亲自前往[东征]的人……我们希望且同意,所有从自己的财富中捐出适当数额用于支持圣地的人,都可以根据其支持的数额和奉献的深度[得到]赦免。”[329]

- ^ “公共”指接受所有国家和区域的学生;相比之下,特殊学校(拉丁语:studium particulare)仅收本地学生。

- ^ 其中一些例子包括吉贝尔·德·诺让的宗教作品、阿伯拉尔和他的恋人哀绿绮思(约1164年卒)的情书往来、弗莱辛的奥托的《双城编年史》,里尔的阿兰的诗歌,以及圣母的赞美诗《圣母悼歌》。[343]

- ^ 特里费尔斯城堡的中央塔楼和外墙建在岩石山顶上,是德国塔楼城堡的代表古迹。[347]

- ^ 据记载,高大的塔楼(义大利语:torri)使一些意大利城镇看起来像砖石森林。托斯卡纳小城圣吉米尼亚诺就是很好的例子,但只有少数家族塔楼保存了下来。[348]

- ^ 图卢兹的圣塞宁圣殿是圣雅各之路上最早的朝圣教堂之一。[350]

- ^ 斯图代尼察修道院的圣母教堂很好地展示了塞尔维亚拜占庭式和罗马式传统的融合。它的西门及其龛楣于12世纪晚期由意大利南部的建筑工完成。[353]

- ^ 通过临摹和对草绘的再临摹,艺术动机(英语:motif)的传播范围可以很大,威尼斯圣马尔谷圣殿宗主教座堂和普斯科夫米罗日斯基修道院中描绘圣母生平的壁画之间的相似之处就证明了这一点。[356]

- ^ 重要的例子包括法国的沙特尔主教座堂、兰斯主教座堂、圣礼拜堂、英国的索尔兹伯里座堂、德国的科隆主教座堂、意大利的米兰主教座堂和布拉格的圣维特主教座堂。[361][362]

- ^ 德国吕贝克因黑死病减员90%。[374]

- ^ 例如在1340年代,巴尔迪家族企业给国王爱德华三世放贷九十万弗罗林,后者在向佩鲁齐家族借了六十万弗罗林后仍无法偿还债务,导致两个家族双双破产。[383]

- ^ 14世纪中期的一篇捷克文章指责波希米亚的德国工匠密谋抬高物价。1392年,里加的面包师公会将那些与非德国女性结婚的人排除在外。在利默里克,“任何爱尔兰出生或血统的人”都不能担任职务或受雇为学徒。[385]

- ^ 加来直到1558年都受英国统治。[396]

- ^ 见中世纪大学列表。

- ^ 这种轮子还很简单,因为它还没有安装用于捻拉纤维的踏轮,这一改进直到15世纪才出现。[430]

引注

[编辑]- ^ Power 2006,第3页.

- ^ 2.0 2.1 Hankins 2001,第xvii–xviii页.

- ^ Murray 2004,第4页.

- ^ 4.0 4.1 Hornby 2005,第955页.

- ^ 5.0 5.1 Onions, Friedrichsen & Burchfield 1994,第566页.

- ^ Miglio 2006,第112页.

- ^ Mommsen 1942,第238页.

- ^ Mommsen 1942,第228–238页.

- ^ Fried 2015,第viii页.

- ^ Wickham 2016,第1页.

- ^ 11.0 11.1 Rubin 2014,第1页.

- ^ Rubin 2014,第5页.

- ^ 辞海 - 中世纪. www.cihai.com.cn. [2024-02-22]. (原始内容存档于2024-02-22).

- ^ 14.0 14.1 Davies 1996,第291–293页.

- ^ Power 2006,第304页.

- ^ Mommsen 1942,第226页.

- ^ Holmes & Standen 2018,第15–16页.

- ^ Heng 2021,第18–24页.

- ^ Arnold 2021,第26–27页.

- ^ Arnold 2021,第37, 40页.

- ^ Arnold 2021,第44–45页.

- ^ Curta 2019,第17–23页.

- ^ Curta 2019,第28–29页.

- ^ Wickham 2009,第204页.

- ^ Arnold 2021,第47–50页.

- ^ Heather 2006,第10–14页.

- ^ Collins 2010,第3–6页.

- ^ 28.0 28.1 Heather 2006,第111页.

- ^ 29.0 29.1 Brown 1989,第24–25页.

- ^ Collins 2010,第8–11页.

- ^ Collins 2010,第23–24页.

- ^ Brown 1989,第34页.

- ^ Brown 1989,第65–68, 82–94页.

- ^ Backman 2022,第43–45页.

- ^ Collins 2010,第60–75页.

- ^ Chazan 2006,第35页.

- ^ Nees 2002,第32–36页.

- ^ Kitzinger 1969,第1–15页.

- ^ Nees 2002,第52–56页.

- ^ Stalley 1999,第21–23页.

- ^ Nees 2002,第156–157页.

- ^ Collins 2010,第31–33页.

- ^ 43.0 43.1 Brown 1989,第122–124页.

- ^ Collins 2010,第51页.

- ^ Heather 2006,第145–180页.

- ^ Heather 2006,第219页.

- ^ Collins 2010,第59–60页.

- ^ Heather 2006,第417页.

- ^ Collins 2010,第80页.

- ^ James 2009,第67–69页.

- ^ Wickham 2009,第79页.

- ^ Wickham 2009,第96–97页.

- ^ 53.0 53.1 Wickham 2009,第86页.

- ^ Collins 2010,第116–134页.

- ^ Wickham 2009,第98–101页.

- ^ Collins 2010,第99–100页.

- ^ Rubin 2014,第11–13页.

- ^ Wickham 2009,第102–103页.

- ^ Wickham 2009,第156–159页.

- ^ Wickham 2009,第164–165页.

- ^ James 2009,第82–94页.

- ^ James 2009,第77–78页.

- ^ James 2009,第79–81页.

- ^ Brown 1989,第124页.

- ^ 65.0 65.1 James 2009,第78页.

- ^ James 2009,第77页.

- ^ Collins 2010,第203–209页.

- ^ Curta 2019,第51–59页.

- ^ Curta 2019,第71–77页.

- ^ Davies 1996,第235–238页.

- ^ Wickham 2009,第81–82页.

- ^ Ringrose 2016,第374–375页.

- ^ Wickham 2009,第83页.

- ^ Backman 2022,第130–131页.

- ^ Brown 1989,第150–156页.

- ^ Brown 2001,第8–10页.

- ^ Collins 2010,第138–141页.

- ^ Brown 1989,第174–175页.

- ^ Brown 2001,第45–49页.

- ^ Wickham 2009,第189–193页.

- ^ Wickham 2009,第195–199页.

- ^ Wickham 2009,第116, 197页.

- ^ Wickham 2009,第116, 195–197页.

- ^ Backman 2022,第120页.

- ^ Bitel 2002,第180–182页.

- ^ Wickham 2009,第205–210页.

- ^ Wickham 2009,第211–212页.

- ^ Wickham 2009,第215页.

- ^ McCormick 2010,第733–744页.

- ^ Backman 2022,第119–120页.

- ^ Brown 2001,第26页.

- ^ Brown 2001,第24–26页.

- ^ Gies & Gies 1973,第3–4页.

- ^ Chazan 2006,第77–78, 90–93, 116–117页.

- ^ Chazan 2006,第92页.

- ^ McCormick 2010,第649页.

- ^ Collins 2010,第136, 141–142页.

- ^ Collins 2010,第143–150, 160, 226页.

- ^ Collins 2010,第376–377页.

- ^ Brown 2001,第15页.

- ^ Collins 2010,第373–375页.

- ^ Ringrose 2016,第372–373页.

- ^ Wickham 2009,第218–219页.

- ^ Collins 2010,第347–349页.

- ^ Naismith 2023,第15, 227–228, 236–237, 268–271页.

- ^ Collins 2010,第354页.

- ^ McCormick 2010,第753–754, 763页.

- ^ McCormick 2010,第708–733页.

- ^ McCormick 2010,第791–792页.

- ^ McCormick 2010,第670–677页.

- ^ 111.0 111.1 Brown 2001,第41页.

- ^ Collins 2010,第220–233页.

- ^ Brown 2001,第45–46页.

- ^ Hamilton 2003,第35页.

- ^ Wickham 2009,第170–172页.

- ^ Colish 2002,第62–63页.

- ^ Bitel 2002,第127–133页.

- ^ Curta 2019,第527–530页.

- ^ Collins 2010,第75–77页.

- ^ Collins 2010,第239–240页.

- ^ Curta 2019,第322, 495页.

- ^ Wickham 2009,第185–187页.

- ^ Hamilton 2003,第43–44页.

- ^ Colish 2002,第63–65页.

- ^ Bitel 2002,第285–286页.

- ^ Colish 2002,第163页.

- ^ Curta 2019,第183–189, 209–213, 219–220页.

- ^ Backman 2022,第214–216页.

- ^ Hamilton 2003,第45页.

- ^ Barber 2004,第87页.

- ^ Backman 2022,第150–154页.

- ^ Collins 2010,第276–279页.

- ^ Brown 2001,第97–99页.

- ^ Collins 2010,第280–288页.

- ^ Curta 2019,第105–110页.

- ^ Curta 2019,第103–110页.

- ^ Backman 2022,第159–162页.

- ^ Davies 1996,第302页.

- ^ Collins 2010,第306页.

- ^ Davies 1996,第241页.

- ^ Colish 2002,第66–70页.

- ^ Collins 2010,第318–331页.

- ^ Wickham 2009,第xxvi–xxvii, 396页.

- ^ Backman 2022,第186–189页.

- ^ Collins 2010,第337页.

- ^ Wickham 2009,第401–403页.

- ^ Backman 2022,第254页.

- ^ 148.0 148.1 Collins 2010,第341–342页.

- ^ Wickham 2009,第439–444页.

- ^ 150.0 150.1 Wickham 2009,第488–489页.

- ^ Backman 2022,第191–199页.

- ^ Collins 2010,第394–395页.

- ^ Collins 2010,第350, 365页.

- ^ Backman 2022,第196页.

- ^ Collins 2010,第362–363页.

- ^ Collins 2010,第368页.

- ^ Wickham 2009,第169页.

- ^ Collins 2010,第394–411页.

- ^ Backman 2022,第255–257页.

- ^ Collins 2010,第376–386页.

- ^ Wickham 2009,第500页.

- ^ Curta 2019,第131–134, 141–142页.

- ^ Curta 2019,第143–151页.

- ^ Collins 2010,第366–370页.

- ^ Wickham 2009,第476–477页.

- ^ Davies 1996,第318–320页.

- ^ Davies 1996,第321–326页.

- ^ Curta 2019,第239–248页.

- ^ Curta 2019,第391–400页.

- ^ Curta 2019,第343–347页.

- ^ Barber 2004,第334页.

- ^ Curta 2019,第289–300页.

- ^ 173.0 173.1 Stalley 1999,第28–29页.

- ^ Wickham 2009,第232–233页.

- ^ Stalley 1999,第21–44页.

- ^ Stalley 1999,第43–44页.

- ^ Adams 2011,第172页.

- ^ 178.0 178.1 Stalley 1999,第96–97页.

- ^ Stalley 1999,第88–89页.

- ^ Stalley 1999,第83–90页.

- ^ Henderson 1993,第35–40页.

- ^ Nees 2002,第104–105页.

- ^ Henderson 1993,第47–57页.

- ^ Henderson 1993,第63–64页.

- ^ Benton 2002,第41–42页.

- ^ Kitzinger 1969,第22–28页.

- ^ Benton 2002,第36–37页.

- ^ Benton 2002,第32–38页.

- ^ Kitzinger 1969,第40–41页.

- ^ 190.0 190.1 Benton 2002,第47–49页.

- ^ Lasko 1972,第16–18页.

- ^ Henderson 1993,第233–238页.

- ^ Kitzinger 1969,第60–77页.

- ^ Nicolle 1996,第28–29页.

- ^ Nicolle 1996,第30–31页.

- ^ Curta 2019,第52页.

- ^ Nicolle 1996,第41页.

- ^ Nicolle 1996,第34, 39页.

- ^ Nicolle 1996,第58, 76页.

- ^ Nicolle 1996,第59, 67页.

- ^ 201.0 201.1 Nicolle 1996,第80页.

- ^ Nicolle 1996,第41, 88–91页.

- ^ Ellenblum 2012,第3–11页.

- ^ 204.0 204.1 Jordan 2002,第5–10页.

- ^ Backman 2022,第221页.

- ^ Singman 1999,第6, 11, 171页.

- ^ Backman 2022,第220页.

- ^ Backman 2022,第247–249页.

- ^ Singman 1999,第4–6页.

- ^ Singman 1999,第6页.

- ^ Curta 2019,第467页.

- ^ Backman 2022,第220–221页.

- ^ Singman 1999,第6–7页.

- ^ Jordan 2002,第10–12页.

- ^ Backman 2022,第221–222页.

- ^ Bartlett 1994,第111–123页.

- ^ Singman 1999,第2页.

- ^ Barber 2004,第36–37页.

- ^ Singman 1999,第8页.

- ^ Singman 1999,第3页.

- ^ Barber 2004,第40页.

- ^ Bartlett 1994,第32, 79页.

- ^ Bartlett 1994,第24–39页.

- ^ Singman 1999,第11–12页.

- ^ Backman 2022,第252页.

- ^ Jordan 2002,第324页.

- ^ Singman 1999,第14–15页.

- ^ Singman 1999,第177–178页.

- ^ Barber 2004,第41–42页.

- ^ Hamilton 2003,第32页.

- ^ Jordan 2002,第124页.

- ^ Bitel 2002,第287–288页.

- ^ Singman 1999,第15页.

- ^ 234.0 234.1 234.2 Barber 2004,第58页.

- ^ Epstein 2009,第74–85页.

- ^ Barber 2004,第70–71页.

- ^ Epstein 2009,第83, 89页.

- ^ Epstein 2009,第100–103页.

- ^ Barber 2004,第48–49页.

- ^ Epstein 2009,第110–118页.

- ^ Backman 2022,第461–464页.

- ^ Epstein 2009,第78–81页.

- ^ Barber 2004,第61页.

- ^ Epstein 2009,第78–83页.

- ^ Chazan 2006,第209–212, 219–222页.

- ^ Epstein 2009,第107页.

- ^ Chazan 2006,第217–218页.

- ^ Chazan 2006,第213页.

- ^ Chazan 2006,第166–167, 213–214页.

- ^ Epstein 2009,第191–192页.

- ^ 251.0 251.1 Backman 2022,第344页.

- ^ Ilardi 2007,第4–5页.

- ^ 253.0 253.1 Epstein 2009,第193–194页.

- ^ Barber 2004,第64页.

- ^ Barber 2004,第69–70页.

- ^ Backman 2022,第241页.

- ^ 257.0 257.1 Epstein 2009,第45页.

- ^ Backman 2022,第225页.

- ^ Barber 2004,第76页.

- ^ Nicolle 1996,第125页.

- ^ Singman 1999,第124页.

- ^ Nicolle 1996,第134–138页.

- ^ Nicolle 1996,第294–296页.

- ^ Backman 2022,第298–300页.

- ^ Hamilton 2003,第140–143页.

- ^ Backman 2022,第309页.

- ^ Backman 2022,第301页.

- ^ Barber 2004,第93–94页.

- ^ Barber 2004,第87–94页.

- ^ Hamilton 2003,第7–8页.

- ^ Barber 2004,第137页.

- ^ Morris 2001,第199页.

- ^ Barber 2004,第162–172页.

- ^ Morris 2001,第199–203页.

- ^ Hamilton 2003,第133–134页.

- ^ Hamilton 2003,第45–48, 116页.

- ^ Backman 2022,第395–396页.

- ^ Grzymała-Busse 2023,第68–70页.

- ^ Fried 2015,第272–273页.

- ^ Watts 2014,第64页.

- ^ Fößel 2016,第75页.

- ^ Fößel 2016,第75–79页.

- ^ Grzymała-Busse 2023,第86–90页.

- ^ Grzymała-Busse 2023,第92–98页.

- ^ Backman 2022,第395–399页.

- ^ Grzymała-Busse 2023,第155–160页.

- ^ Hamilton 2003,第7页.

- ^ Backman 2022,第371–379页.

- ^ Fried 2015,第271页.

- ^ Barber 2004,第206–210页.

- ^ Backman 2022,第259–260页.

- ^ Barber 2004,第182–203页.

- ^ Backman 2022,第411页.

- ^ Backman 2022,第409–413页.

- ^ Watts 2014,第160–170页.

- ^ Backman 2022,第413页.

- ^ Backman 2022,第261–264页.

- ^ Barber 2004,第257页.

- ^ Barber 2004,第257–259页.

- ^ Backman 2022,第400–403页.

- ^ Backman 2022,第404–406页.

- ^ Barber 2004,第266–268页.

- ^ Wickham 2016,第145页.

- ^ Fried 2015,第185–188, 299页.

- ^ Backman 2022,第279–281页.

- ^ Barber 2004,第322–325页.

- ^ Fried 2015,第304–307页.

- ^ Barber 2004,第307–315页.

- ^ Barber 2004,第344–352页.

- ^ Curta 2019,第300–305页.

- ^ Barber 2004,第300, 333页.

- ^ Curta 2019,第336–337, 367–388页.

- ^ Curta 2019,第674–694页.

- ^ Curta 2019,第660–666页.

- ^ Barber 2004,第458–460页.

- ^ Curta 2019,第711–712页.

- ^ Curta 2019,第703–717页.

- ^ Barber 2004,第112–115页.

- ^ Lock 2006,第139–140页.

- ^ Barber 2004,第115–118页.

- ^ Backman 2022,第313–314页.

- ^ Barber 2004,第118–126页.

- ^ Barber 2004,第118页.

- ^ Lock 2006,第107, 209–224页.

- ^ 325.0 325.1 Backman 2022,第423–424页.

- ^ Lock 2006,第112页.

- ^ Barber 2004,第173–174页.

- ^ Lock 2006,第313–317页.

- ^ Bird, Peters & Powell 2014,第109页.

- ^ Lock 2006,第333–342页.

- ^ Hamilton 2003,第46–47页.

- ^ Lock 2006,第353–355页.

- ^ Barber 2004,第332页.

- ^ Backman 2022,第345–348页.

- ^ Barber 2004,第409–410页.

- ^ Colish 2002,第265页.

- ^ Backman 2022,第324–333页.

- ^ Backman 2022,第433–434页.

- ^ Colish 2002,第266, 295–301页.

- ^ Backman 2022,第352–359页.

- ^ Barber 2004,第413–414页.

- ^ Colish 2002,第182页.

- ^ 343.0 343.1 Colish 2002,第178–182页.

- ^ Backman 2022,第333–337页.

- ^ Backman 2022,第343–344页.

- ^ Jordan 2002,第13页.

- ^ Nicolle 1996,第141页.

- ^ Nicolle 1996,第142页.

- ^ Nicolle 1996,第138–147页.

- ^ Benton 2002,第61–62页.

- ^ Adams 2011,第186–191页.

- ^ Benton 2002,第82, 93, 109页.

- ^ Curta 2019,第639–640页.

- ^ Curta 2019,第638–644页.

- ^ Lasko 1972,第240–250页.

- ^ Dodwell 1993,第7页.

- ^ Dodwell 1993,第7–44页.

- ^ Benton 2002,第150页.

- ^ Adams 2011,第198–199页.

- ^ Benton 2002,第152页.

- ^ Adams 2011,第205–219页.

- ^ Benton 2002,第201–240页.

- ^ Adams 2011,第199–219页.

- ^ Benton 2002,第250–258页.

- ^ Benton 2002,第245–247页.

- ^ Benton 2002,第264–278页.

- ^ Benton 2002,第248–250页.

- ^ Hoppin 1978,第215页.

- ^ Hoppin 1978,第217页.

- ^ Hoppin 1978,第306页.

- ^ Pound 1968,第22–23页.

- ^ Hoffmann 2014,第323–325页.

- ^ Backman 2022,第531页.

- ^ Singman 1999,第189页.

- ^ Wickham 2016,第211页.

- ^ Fried 2015,第420–423页.

- ^ Backman 2022,第531–542页.

- ^ Epstein 2009,第184–185页.

- ^ Keen 1976,第234–237页.

- ^ Keen 1976,第237页.

- ^ Epstein 2009,第246–247页.

- ^ Vale 2001,第346–349页.

- ^ Keen 1976,第238页.

- ^ Keen 1976,第237–239页.

- ^ Bartlett 1994,第236–239页.

- ^ Bartlett 1994,第236–242页.

- ^ Chazan 2006,第153, 198–208页.

- ^ Chazan 2006,第105–114页.

- ^ Swanson 2021,第103页.

- ^ Watts 2014,第201–219页.

- ^ Watts 2014,第224–233页.

- ^ Watts 2014,第233–238页.

- ^ Watts 2014,第166页.

- ^ Watts 2014,第169页.

- ^ Jordan 2002,第308页.

- ^ Davies 1996,第545页.

- ^ Watts 2014,第180–181页.

- ^ Watts 2014,第317–322页.

- ^ Davies 1996,第423页.

- ^ Nicolle 1996,第186, 296–298页.

- ^ Watts 2014,第170–171页.

- ^ Watts 2014,第173–175页.

- ^ Watts 2014,第327–332, 340页.

- ^ Watts 2014,第340页.

- ^ Davies 1996,第425–426页.

- ^ Davies 1996,第431页.

- ^ Davies 1996,第408–409页.

- ^ Davies 1996,第385–389页.

- ^ Davies 1996,第446页.

- ^ Thomson 1998,第170–171页.

- ^ Swanson 2021,第83–86页.

- ^ Thomson 1998,第184–187页.

- ^ Thomson 1998,第197–199页.

- ^ Thomson 1998,第218页.

- ^ Thomson 1998,第213页.

- ^ Jordan 2002,第316–318页.

- ^ Barber 2004,第110–111页.

- ^ Davies 1996,第436–437页.

- ^ Davies 1996,第433–434页.

- ^ 420.0 420.1 420.2 Davies 1996,第438–439页.

- ^ Singman 1999,第224页.

- ^ Keen 1976,第282–283页.

- ^ Davies 1996,第445页.

- ^ Davies 1996,第451页.

- ^ Davies 1996,第454–455页.

- ^ Davies 1996,第511页.

- ^ 427.0 427.1 Nicolle 1996,第180页.

- ^ Nicolle 1996,第188页.

- ^ Nicolle 1996,第185页.

- ^ Singman 1999,第36页.

- ^ Singman 1999,第38页.

- ^ Epstein 2009,第200–201页.

- ^ Epstein 2009,第203–204页.

- ^ Epstein 2009,第213页.

- ^ Benton 2002,第253–256页.

- ^ Lightbown 1978,第78页.

- ^ Benton 2002,第257–262页.

- ^ British Library Staff "Incunabula Short Title Catalogue (页面存档备份,存于互联网档案馆)" Consortium of European Research Libraries

- ^ Griffiths 1996,第17–18, 39–46页.

- ^ Lindberg 2003,第7页.

- ^ Grant 2001,第9页.

- ^ Peters 2005,第8182 (quoted)页.

- ^ Russel 1991,第49–58页.

- ^ Grant 1994,第626–630页.

参考文献

[编辑]- Adams, Laurie Schneider. A History of Western Art Fifth. McGraw Hill. 2011 [1994]. ISBN 978-0-07-337922-7.

- Arnold, John H. What is Medieval History. What is History? Second. Polity. 2021 [2008]. ISBN 978-1-5095-3256-8.

- Backman, Clifford R. The Worlds of Medieval Europe Fourth. Oxford University Press. 2022 [2009] [2024-01-15]. ISBN 978-0-1975-7153-8. (原始内容存档于2024-05-06).

- Barber, Malcolm. The Two Cities: Medieval Europe 1050–1320 Second. Routledge. 2004 [1992] [2024-01-15]. ISBN 978-0-415-17415-2. (原始内容存档于2024-05-06).

- Bartlett, Robert. The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change, 950–1350. Penguin Books. 1994 [1993] [2024-01-15]. ISBN 978-0-140-15409-2. (原始内容存档于2024-06-04).

- Benton, Janetta Rebold. Art of the Middle Ages. World of Art. Thames & Hudson. 2002 [2024-01-15]. ISBN 978-0-500-20350-7. (原始内容存档于2024-05-06).

- Bird, Jessalynn; Peters, Edward; Powell, James M. Crusade and Christendom: Annotated Documents in Translation from Innocent III to the Fall of Acre, 1187–1291. University of Pennsylvania Press. 2014. ISBN 9780812223132.

- Bitel, Lisa M. Women in Early Medieval Europe, 400–1100. Cambridge Medieval Textbooks. Cambridge University Press. 2002 [2024-01-15]. ISBN 978-0-521-59773-9. (原始内容存档于2023-12-16).

- British Library Staff. Incunabula Short Title Catalogue. British Library. 8 January 2008 [8 April 2012]. (原始内容存档于2011-03-12).

- Brown, Peter. The World of Late Antiquity, AD 150–750. Library of World Civilization. W. W. Norton & Company. 1989 [1971]. ISBN 978-0-393-95803-4.

- Brown, Thomas. The Transformation of the Roman Mediterranean, 400–900. Holmes, George (编). The Oxford Illustrated History of Medieval Europe. Oxford Illustrated History. Oxford University Press. 2001: 1–62 [1988]. ISBN 978-0-19-285220-5.

- Chazan, Robert. The Jews of Medieval Western Christandom, 1000–1500. Cambridge Medieval Textbooks. Cambridge University Press. 2006 [2024-01-15]. ISBN 978-0-521-84666-0. (原始内容存档于2023-12-16).

- Colish, Marcia L. Medieval Foundations of the Western Intellectual Tradition, 400–1400. The Yale Intellectual History of the West. Yale University Press. 2002 [1997] [2024-01-15]. ISBN 978-0-300-07852-7. (原始内容存档于2024-05-06).

- Collins, Roger. Early Medieval Europe, 300–1000. History of Europe Third. Macmillan International Higher Education, Red Globe Press. 2010 [1991] [2024-01-15]. ISBN 978-0-333-69381-0. (原始内容存档于2023-02-05).

- Curta, Florin. Eastern Europe in the Middle Ages (500–1300), Volume I. Brill's Companion to European History. Brill. 2019. ISBN 978-90-04-41534-8.

- Davies, Norman. Europe: A History. Oxford University Press. 1996. ISBN 978-0-19-520912-9.

- Dodwell, C. R. The Pictorial Arts of the West: 800–1200. Pelican History of Art. Yale University Press. 1993. ISBN 978-0-300-06493-3.

- Ellenblum, Ronnie. The Collapse of the Eastern Mediterranean: Climate Change and the Decline of the East, 950–1072. Cambridge University Press. 2012 [2024-01-15]. ISBN 978-1-107-02335-2. (原始内容存档于2024-05-06).

- Epstein, Steven A. An Economic and Social History of Later Medieval Europe, 1000–1500. Cambridge University Press. 2009. ISBN 978-0-521-70653-7.

- Fried, Johannes. The Middle Ages. 由Peter Lewis翻译. The Belknap Press of Harvard University Press. 2015 [2009] [2024-01-15]. ISBN 978-0-674-05562-9. (原始内容存档于2023-12-11).

- Fößel, Amalie. The Political Traditions of Female Rulership in Medieval Europe. Bennett, Judith M.; Karras, Ruth Mazo (编). The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe. Oxford University Press. 2016: 68–83 [2013]. ISBN 978-0-19-877938-4.

- Gies, Frances; Gies, Joseph. Life in a Medieval City. Apollo Editions. 1973 [2024-01-15]. ISBN 978-0-8152-0345-2. (原始内容存档于2023-12-05).

- Grant, Edward. Planets, Stars, and Orbs: The Medieval Cosmos, 1200–1687. Cambridge University Press. 1994. ISBN 978-0-521-43344-0.

- Grant, Edward. God and Reason in the Middle Ages. Cambridge University Press. 2001 [2024-01-15]. ISBN 978-0-521-80279-6. (原始内容存档于2024-05-06).

- Griffiths, Antony. Prints and Printmaking: An Introduction to the History and Techniques. University of California Press. 1996. ISBN 978-0-520-20714-1.

- Grzymała-Busse, Anna. Sacred Foundations: The Religious and Medieval Roots of the European State. Princeton University Press. 2023 [2024-01-15]. ISBN 978-0-6912-4508-9. (原始内容存档于2024-05-06).

- Hamilton, Bernard. Religion in the Medieval West Second. Arnold. 2003 [1986]. ISBN 978-0-340-80839-9.

- Hankins, James. Introduction. Hankins, James (编). Leonardo Bruni: History of the Florentine People. The I Tatti Renaissance Library. Harvard University Press. 2001: ix–xviii. ISBN 978-0-674-00506-8.

- Heng, Geraldine. The Global Middle Ages. Elements in the Global Middle Ages. Cambridge University Press. 2021 [2024-01-15]. ISBN 978-1-009-16116-9. (原始内容存档于2024-05-31).

- Heather, Peter. The Fall of the Roman Empire: A New History of Rome and the Barbarians. Oxford University Press. 2006 [2005] [2024-01-15]. ISBN 978-0-19-532541-6. (原始内容存档于2024-05-06).

- Henderson, George. Early Medieval. Medieval Academy Reprints for Teaching 29. University of Toronto Press. 1993 [1972] [2024-01-15]. ISBN 978-0-8020-6984-9. (原始内容存档于2024-05-06).

- Hoffmann, Richard C. An Environmental History of Medieval Europe. Cambridge Medieval Textbooks. Cambridge University Press. 2014 [2024-01-15]. ISBN 978-0-521-70037-5. (原始内容存档于2024-05-06).

- Holmes, Catherine; Standen, Naomi. Introduction: Towards a Global Middle Ages. Past & Present (Oxford University Press). November 2018, 238 (suppl_13): 1–44. ISSN 0031-2746. doi:10.1093/pastj/gty030

.

. - Hoppin, Richard H. Medieval Music. Norton introduction to music history. W. W. Norton & Company. 1978. ISBN 0-393-09090-6.

- Hornby, A. S. Wehmeier, Sally; McIntosh, Colin; Turnbull, Joanna; Ashby, Michael , 编. Oxford Advanced Learner's Dictionary Seventh. Oxford University Press. 2005 [1948]. ISBN 978-0-19-431606-4.

- Ilardi, Vincent. Renaissance Vision from Spectacles to Telescopes. Memoires of the American Philosophical Society 259. American Philosophical Society. 2007. ISBN 978-0-87169-259-7.

- James, Edward. Europe's Barbarians: AD 200–600. The Medieval World. Pearson Longman. 2009 [2024-01-15]. ISBN 978-0-582-77296-0. (原始内容存档于2024-05-06).

- Jordan, William Chester. Europe in the High Middle Ages. The Penguin History of Europe III. Penguin Books. 2002 [2001] [2024-01-15]. ISBN 978-0-140-16664-4. (原始内容存档于2022-11-18).

- Keen, Maurice. The Pelican History of Medieval Europe. Penguin Books. 1976 [1968]. ISBN 978-0-14-021085-9.

- Kitzinger, Ernst. Early Medieval Art in the British Museum Second. Trustees of the British Museum. 1969 [1940]. ISBN 978-0-7141-1327-2.

- Lasko, Peter. Ars Sacra, 800–1200. The Pelican History of Art. Penguin Books. 1972. ISBN 978-0-14-056036-7.

- Lightbown, Ronald W. Secular Goldsmiths' Work in Medieval France: A History. Reports of the Research Committee of the Society of Antiquaries of London 36. Thames & Hudson. 1978. ISBN 978-0-500-99027-8.

- Lindberg, David C. The Medieval Church Encounters the Classical Tradition: Saint Augustine, Roger Bacon, and the Handmaiden Metaphor. Lindberg, David C.; Lindberg, David C. (编). When Science and Christianity Meet. University of Chicago Press. 2003: 7–32 [2024-01-15]. ISBN 978-0-226-48214-9. (原始内容存档于2024-06-03).

- Lock, Peter. The Routledge Companion to the Crusades. Routledge Companions to History. Routledge. 2006 [2024-01-15]. ISBN 978-0-415-39312-6. (原始内容存档于2020-10-30).

- Miglio, Massimo. Curial Humanism seen through the Prism of the Papal Library. Mazzocco, Angelo (编). Interpretations of Renaissance Humanism. Brill's Studies in Intellectual History 143. Brill. 2006: 97–112. ISBN 978-90-04-15244-1.

- McCormick, Michael. Origins of the European Economy: Communications and Commerce, AD 300–900. Cambridge University Press. 2010 [2001] [2024-01-15]. ISBN 978-0-521-66102-7. (原始内容存档于2024-05-06).

- Mommsen, Theodore E. Petrarch's Conception of the 'Dark Ages'. Speculum (The University of Chicago Press). April 1942, 17 (2): 226–242. ISSN 0038-7134. JSTOR 2856364. doi:10.2307/2856364.

- Morris, Rosemary. Northern Europe invades the Mediterranean, 900–1200. Holmes, George (编). The Oxford Illustrated History of Medieval Europe. Oxford Illustrated History. Oxford University Press. 2001: 175–234 [1988]. ISBN 978-0-19-285220-5.

- Murray, Alexander. Should the Middle Ages Be Abolished?. Essays in Medieval Studies (West Virginia University Press). 2004, 21: 1–22. ISSN 1538-4608. doi:10.1353/ems.2005.0010.

- Naismith, Rory. Making Money in the Early Middle Ages. Princeton University Press. 2023 [2024-01-15]. ISBN 978-0-691-17740-3. (原始内容存档于2024-05-06).

- Nees, Lawrence. Early Medieval Art. Oxford History of Art. Oxford University Press. 2002 [2024-01-15]. ISBN 978-0-19-284243-5. (原始内容存档于2024-05-06).

- Nicolle, David. Medieval Warfare Source Book, Volume I: Warfare In Western Christendom. Arms and Armour Press. 1996. ISBN 978-1-854-09236-6.

- Onions, C. T.; Friedrichsen, G. W. S.; Burchfield, R. W. (编). The Oxford Dictionary of English Etymology. Oxford University Press. 1994 [1966]. ISBN 978-0-19-861112-7.

- Peters, Ted. Science and Religion. Jones, Lindsay (编). Encyclopedia of Religion. 12 (Transcendental meditation - Zwingli, Huldrych) Second. Macmillan Reference: 8182. 2005. ISBN 978-0-02-865980-0.

- Pound, Ezra. The Spirit of Romance. New Directions Publishing. 1968. ISBN 0-8112-0163-5.

- Power, Daniel. The Central Middle Ages: Europe 950–1320. The Short Oxford History of Europe. Oxford University Press. 2006 [2024-01-15]. ISBN 978-0-19-925312-8. (原始内容存档于2024-05-06).

- Ringrose, Kathryn M. The Byzantine Body. Bennett, Judith M.; Karras, Ruth Mazo (编). The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe. Oxford University Press. 2016: 362–378 [2013]. ISBN 978-0-19-877938-4.

- Rubin, Miri. The Middle Ages: A Very Short Introduction. Very Short Introductions. Oxford University Press. 2014 [2024-01-15]. ISBN 978-0-19-969729-8. (原始内容存档于2023-12-11).

- Russel, Jeffrey Burton. Inventing the Flat Earth: Columbus and Modern Historians. Bloomsbury Publishing. 1991. ISBN 978-0-275-95904-3.

- Saul, Nigel. A Companion to Medieval England 1066–1485. Stroud, UK: Tempus. 2000. ISBN 0-7524-2969-8.

- Singman, Jeffrey L. Daily Life in Medieval Europe. Daily Life through History. Greenwood Press. 1999 [2024-01-15]. ISBN 978-0-313-36076-3. (原始内容存档于2024-05-06).

- Stalley, Roger. Early Medieval Architecture. Oxford History of Art. Oxford University Press. 1999 [2024-01-15]. ISBN 978-0-19-284223-7. (原始内容存档于2024-05-06).

- Swanson, Robert. The Church and Religious Life. Lazzarini, Isabella (编). The Later Middle Ages. Short Oxford History of Europe. Oxford University Press. 2021: 79–107. ISBN 978-0-19-873163-4.

- Thomson, John A. F. The Western Church in the Middle Ages. Arnold. 1998. ISBN 978-0-340-60118-1.

- Vale, Malcolm. The Civilization of Courts and Cities in the North, 1200–1500. Holmes, George (编). The Oxford Illustrated History of Medieval Europe. Oxford Illustrated History. Oxford University Press. 2001: 297–351 [1988]. ISBN 978-0-19-285220-5.

- Watts, John. The Making of Polities: Europe, 1300–1500. Cambridge Medieval Textbooks. Cambridge University Press. 2014 [2009] [2024-01-15]. ISBN 978-0-521-79664-4. (原始内容存档于2024-05-06).

- Wickham, Chris. The Inheritance of Rome: Illuminating the Dark Ages, 400–1000. The Penguin History of Europe II. Penguin Books. 2009 [2024-01-15]. ISBN 978-0-713-99429-2. (原始内容存档于2023-12-10).

- Wickham, Chris. Medieval Europe. Yale University Press. 2016 [2024-01-15]. ISBN 978-0-3002-0834-4. (原始内容存档于2024-05-06).

进一步阅读

[编辑]- Barlow, Frank. The Feudal Kingdom of England 1042–1216 Fourth. New York: Longman. 1988. ISBN 0-582-49504-0.

- Cantor, Norman F. Inventing the Middle Ages: The Lives, Works, and Ideas of the Great Medievalists of the Twentieth Century. New York: W. Morrow. 1991. ISBN 978-0-688-09406-5.

- Geary, Patrick J. Before France and Germany: The Creation and Transformation of the Merovingian World. Oxford, UK: Oxford University Press. 1988. ISBN 0-19-504458-4.

- Gurevich, Aron. Historical Anthropology of the Middle Ages. 由Howlett, Janet翻译. Chicago: University of Chicago Press. 1992. ISBN 978-0-226-31083-1.

- Helle, Knut (编). Prehistory to 1520. The Cambridge History of Scandinavia I. Cambridge University Press. 2003 [2024-01-15]. ISBN 978-0-521-47299-9. (原始内容存档于2024-02-05).

- Hallam, Elizabeth M.; Everard, Judith. Capetian France 987–1328 Second. New York: Longman. 2001. ISBN 0-582-40428-2.

- Kaufmann, J. E.; Kaufmann, H. W. The Medieval Fortress: Castles, Forts and Walled Cities of the Middle Ages. Da Capo Press. 2004 [2024-01-15]. ISBN 978-0-2747-9776-9. (原始内容存档于2024-05-06).

- Martin, Janet. Medieval Russia 980–1584. Cambridge Medieval Textbooks Second. Cambridge University Press. 2007 [1993] [2024-01-15]. ISBN 978-0-521-85916-5. (原始内容存档于2020-11-11).

- Reilly, Bernard F. The Medieval Spains. Cambridge Medieval Textbooks. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 1993. ISBN 0-521-39741-3.

- Smith, Julia. Europe After Rome: A New Cultural History, 500–1000. Oxford, UK: Oxford University Press. 2005. ISBN 978-0-19-924427-0.

- Stuard, Susan Mosher. Women in Medieval History and Historiography. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press. 1987. ISBN 978-0-8122-1290-7.

- Wickham, Chris. Medieval Europe. New Haven and London: Yale University Press. 2016. ISBN 978-0-300-22221-0.

- Wilson, Peter. Heart of Europe: A History of the Holy Roman Empire. Belknap Press. 2016.

外部链接

[编辑]- De Re Militari:中世纪军事史协会 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- Medievalists.net (页面存档备份,存于互联网档案馆) 关于中世纪的新闻和文章

- 中世纪史数据库 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(Medieval History Database,MHDB)

- 奥地利科学院“中世纪世界”官网 (页面存档备份,存于互联网档案馆)——有关中世纪的比较和跨学科文章

- The Labyrinth (页面存档备份,存于互联网档案馆) 中世纪研究资料