路思義教堂

此條目需要精通或熟悉相关主题的编者参与及协助编辑。 |

| 路思義教堂 | |

|---|---|

教堂外觀 | |

| 基本信息 | |

| 位置 | 臺中市西屯區臺灣大道四段1727號 |

| 坐标 | 24°10′44″N 120°36′02″E / 24.1787924°N 120.600518°E |

| 宗教 | 基督新教 |

| 领导 | 陳尚仁 牧師 |

| 官方网站 | 東海大學校牧室 |

| 建筑详情 | |

| 建筑师 | 貝聿銘 陳其寬 |

| 建筑类型 | 禮拜堂 |

| 建筑风格 | 現代主義 |

| 建立者 | 東海大學 |

| 资助者 | 亨利·路思義 |

| 建筑商 | 光源營造廠[1] |

| 奠基 | 1962年11月1日 |

| 竣工 | 1963年11月2日 |

| 建设成本 | 150,000美元 設計費及差旅費:50,000美元 工程費:100,000美元 |

| 建筑材料 | 鋼筋混凝土 |

| 詳細規格 | |

| 正立面朝向 | 西方 |

| 容納人數 | 400人[2] |

| 長度 | 19.8公尺 |

| 寬度 | 30.48公尺 |

| 类型 | 登錄等級:國定古蹟 登錄種類:大學校園建築 |

| 指定时间 | 2019年 |

| 地圖 | |

| |

路思義教堂(英語:The Luce Chapel)是位於台灣台中市東海大學的基督新教禮拜堂,為著名台灣建築師陳其寬與美國華裔建築師貝聿銘之作。始建於1962年11月1日,並於1963年11月2日落成。被視為東海大學學校象徵與台灣最著名之現代建築之一。[3][4]

歷史

[编辑]興建背景

[编辑]

東海大學是一所基督教大學,其校址位於大肚山山麓,地處偏遠交通不便,因此學生一律住校。籌建該校的中國基督教大學聯合董事會(今亞洲基督教高等教育聯合董事會,簡稱聯董會)深感校園附近缺乏靈性培育與禮拜集會場所,因此決定在校內建造一座教堂。

「路思義」教堂是美國的《時代雜誌》、《生活》雜誌創辦人亨利·路思義為宣揚福音並紀念父親亨利·溫特斯·路思義宣教士(Mr. Henry W. Luce)而捐資建造。[5][6]

東海大學建校籌備處於1953年6月成立,由杭立武擔任主任,並選擇大肚山為校址。聯董會邀請華裔美籍知名設計師貝聿銘來台進行實地勘察校地及校園規劃,並邀請張肇康與陳其寬兩位建築師參與設計。1960年代,陳其寬接替張肇康進行東海校舍設計,其現代主義風格的設計,使東海大學創校初期蘊含中式園林與合院等中式元素的校園建築風貌有了巨大改變,其中當時流行的雙曲面薄殼結構,即表現在路思義教堂的设计上。

興建過程

[编辑]1954年5月4日,亨利·路思義透過亨利·路思義基金會(The Henry Luce Foundation)宣布捐贈5萬美金興建路思義教堂。[7]1951年,貝聿銘前往歐洲旅遊,到達法國參觀歌德式的夏特主教座堂,產生深刻印象[8],因此1956年,貝聿銘邀請陳其寬與張肇康於家中討論教堂設計方案,貝聿銘提出以磚造歌德式圓拱造型建造教堂之方案,但陳、張認為,由於台灣多地震,該磚造圓拱設計可能不適合。然而,設計團隊依然基於此方向製作了模型。同年8月,張肇康被派往臺灣,不再負責教堂設計。

設計過程中,貝聿銘的合夥人亨利·考伯曾繪製了一個花瓶切面的草圖交給陳其寬。雖然最終未採用該設計,但花瓶切面上部的分開設計啟發了「一線天」的概念,所以路思義教堂屋脊部份分開,以玻璃作成天窗。此外,當時建築界正流行雙曲面薄殼結構,陳其寬因此前往北卡羅來納州立大學,與當時引領雙曲面薄殼結構風潮的專家——阿根廷籍建築師愛德華多·卡塔拉諾討論。陳其寬對此結構產生濃厚興趣,發現其設計甚至可以省去梁柱的使用,並提議將其應用於教堂的建設。隨後,貝聿銘亦對此提案表示同意。1957年3月與8月,教堂設計圖以「中國教堂」(Chapel for China)為名,分別發表於Architectural Forum與Architectural Record兩本雜誌上。由於製作出的教堂外觀類似木船,設計團隊欲採用木造結構,因此貝聿銘派在臺的張肇康前往考察木船之製造方式。[9][8]

1958年10月,亨利·路思義基金會再宣布捐贈10萬美金興建路思義教堂。[10]並在同年11月15日開工。[11]但在動土典禮舉行後,便因建築師對於結構材料與工法的爭執而停工。陳其寬認為教堂不適合採木構,並找來結構工程師鳳後三討論,鳳後三認為鋼筋混凝土方案可行,但張肇康則堅持木構。[9]

1958年11月2日,貝聿銘帶木造教堂模型來東海大學,召開有關路思義教堂設計的會議,會中認為設計團隊發表於1957年,在美國建築期刊上的木造教堂模型不適合建於校內而被否決,理由為台灣是颱風多與地震頻繁,需要有堅固耐久的教堂,尤其是台灣相對濕度高且白蟻多,不適合木造建築。後經多方討論,最終選擇建築師陳其寬與結構工程師鳳後三主導的鋼筋混凝土方案。由於過程中報價不斷變動,負責掌管教堂金費的亨利·路思義三世(Henry Luce III)一度要取消資助興建教堂,直到1960年5月亨利·路思義來東海大學參訪後,決議要一定要興建教堂,教堂興建進程才加速。[8]路思義教堂主體工程由光源營造廠承接,並由該廠畢業於台北工業學校的技師紀錦坤、陳新登負責,於1962年年底正式開工,1963年11月2日落成。[12][13]

落成後

[编辑]

2014年,美國蓋提基金會選定東海路思義教堂,為Keep It Modern現代建築保存計畫資助的十項作品之一。[14]

2016年,Docomomo普查發現全臺灣將近兩百多座現代建築中,具有國定古蹟價值者,僅中正紀念堂與路思義教堂。[15]

2017年9月26日,臺中市文化資產處以「路思義教堂及鐘樓」名義將其與畢律斯鐘樓一同登錄為臺中市定古蹟,同日也將東海校內衛理會館、原藝術中心等建築登錄為歷史建築。[16]2019年4月25日文化部公告再將其升格為國定古蹟,畢律斯鐘樓則維持臺中市定古蹟身份。[17]2022年11月由文化部文化資產局補助新臺幣3230萬元經費進行為期一年的閉館整修[18][19],2024年9月26日路思義教堂修復完成,重啟獻堂禮拜[20][21]。

建築師爭論

[编辑]路思義教堂向來以貝聿銘在臺作品為名,貝聿銘的Pei Cobb Freed & Partners聯合事務所網站也將貝聿銘列為路思義教堂唯一設計師。[22]1995年,陳其寬在《東海風:東海大學創校四十週年特刊》中詳述被貝聿銘找來設計路思義教堂教堂之過程,引起路思義教堂建築師爭論。[9]1999年,貝聿銘在口述自傳《與貝聿銘對話》(Conversations with I.M. Pei: Light is the Key)中表示「路思義教堂完全是我的設計」,並提及結構工程師鳳後三的協助,但對陳其寬則隻字未提。此書出版後,陳其寬表示貝聿銘原本要做磚造歌德式圓拱教堂,但後來由陳其寬設計的完成品已和原始構想相去甚遠,當時教堂是掛名於貝聿銘底下,所以每張設計圖之修改皆須貝聿銘同意,因此應兩人共同為路思義教堂設計師。[23]

建築藝術

[编辑]

前東海建築系漢寶德教授曾評論道[24],路思義教堂也許是台灣最著名,也是最有歷史價值的建築。它是現代主義時代中華新建築的代表,也是中華文化與西方相遇而產生的最佳作品。

結構

[编辑]

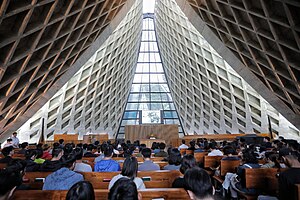

教堂的結構是由工程师鳳後三計算,另一位工程师R‧西佛也参与过计算但其提出的方案被前者所拒绝,于是在凤的堅持下定案。教堂雙曲面的拼接形成「向天」的意象,设计师认为这能使在裡面的人们得到一種最原始的滿足,據王鎮華的了解,建筑用材是薄殼格子樑,其設計使得該建築內部並不具傳統的樑柱結構而十分新穎。[25]

在用料上,考虑到采用噴式工法无法使建筑品質达标,所以改用搗灌。建筑所用的菱形面磚特別考慮用灰縫來調整,讓貼面中間的乳丁能成為一個水平的參考線,一方面凸出曲面的曲,一方面產生與人相關的參考尺度。路思義教堂和東海大學校園建築一向為人討論的,就是要如何定義其介於中國風格與現代主義建築之間的風格。[26]

教堂神聖與莊嚴的氣氛,並不依賴任何支配校園的軸線或區域來表達。教堂位於整個學校的中心,在建校初期,樹木不像現在這般茂密,因此,從校內任何一處皆可望見教堂頂端的十字架,這樣的精神指標一直溫柔地呵護著東海校園,當人們需要時,仰望即可看見象徵救恩的十字架。

為了採光及明確表現結構,教堂的四片曲面薄殼彼此完全分離,類似倒置船底,其上小下大的形狀給人一種穩定的感覺,在對抗風力與地震時,亦甚為有力。屋脊部份分開,以玻璃作成天窗,呈現「一線天」的意涵。側面邊窗逸入的光線,給教堂添增了一份神秘感。為使前後曲面交會於屋脊部份之結構易於處理起見,於是後部二曲面高於前部,呈重疊狀,後部高出之部份亦恰為內部聖壇之位置,外觀適足以表彰其內部的重要性。

参考文献

[编辑]- ^ 追思替上帝起厝的人-吳艮宗先生[失效連結]

- ^ 東海大學場地租借網. [2019-12-29]. (原始内容存档于2021-03-09).

- ^ 10座現代建築 美列入「保持現代」計畫. 自由時報. 2014-09-19 [2023-10-24]. (原始内容存档于2018-12-15) (中文(臺灣)).

- ^ 東海大學「打開路思義」展揭開經典現代建築的歷史面紗. 中時新聞網. 2023-03-20 [2023-10-24].

- ^ 東海校園建築步道,第98頁,東海大學校園解說員社

- ^ 《勇往再前:東海大學路思義教堂建堂四十週年感恩集》. 臺中市: 東海大學. 2003.

- ^ $50,000 GIFT FOR CHAPEL: Luce Foundation Donation to Aid New Formosa University. 紐約時報. 1954-05-05: 24 [2024-01-24]. (原始内容存档于2024-02-24) (英语).

A gift of $50,000 from the Henry Luce Foundation for a chapel at the new Tunghai (Eastern Sea) University near Taichung, Formosa, was announced yesterday at the annual meeting of the United Board for Christian Colleges.

- ^ 8.0 8.1 8.2 梁碧峯. 鳳後三與東海大學路思義教堂建造的故事. 東海大學圖書館館刊. 2019-01, (37): 70–88. ISSN 2414-7443.

- ^ 9.0 9.1 9.2 陳其寬. 我的東海因緣 (PDF). 東海風 (東海大學出版社). 1995-11-1, (東海大學創校四十週年特刊): 177–188.

- ^ Plan Henry Luce Chapel in Taiwan. Stars and Stripes. 1958-11-04: 25 (英语).

The Henry Luce Foundation is making available a grant of $100,000 for the construction of a modern chapel on the campus of Tunghai University, Taichung, Taiwan, it was announced Friday.

- ^ Taiwan Campus to Get Luce Chapel. 紐約時報. 1958-10-31: 4 [2024-01-24]. (原始内容存档于2024-01-24) (英语).

Construction of the Henry W. Luce Chapel at Tunghai University, Taichung, Taiwan, will begin Nov. 15.

- ^ 互助營造股份有限公司. 臺灣營造業百年史. 臺北市: 遠流. 2012-08-01: 136頁. ISBN 9789573269854.

- ^ 朱立群. 台灣現代建築先驅:路思義教堂50年證成永恆. 台灣光華雜誌. 2014-01 [2024-01-24].

當時鋼筋混凝土工法在台尚未起步,透過介紹,陳其寬找到曾經留學法國的結構工程師鳳後三。鳳後三評估可行,但已開始主導東海校園工程的張肇康堅持木造,雙方僵持不下,致使1958年才剛舉辦教堂動土典禮便停工,直到陳、鳳兩人前往紐約向貝聿銘說明,最後接受了新的計算結果,才於1962年年底正式開工。

- ^ Conservation Management Plan: Luce Memorial Chapel (PDF). Getty Foundation. 2018 (英语).

- ^ 蔡淑媛. 東海路思義教堂、台中州廳 升格國定古蹟. 自由時報. 2019-04-26 [2025-01-14].

- ^ 東海路思義教堂鐘樓 成市定古蹟. 中時新聞網. 2017-10-17 [2023-10-24]. (原始内容存档于2019-04-27).

- ^ 文化部贈台中州廳、路思義教堂「國定古蹟」證書. 聯合新聞網. 2019-04-26 [2023-10-24]. (原始内容存档于2019-04-27).

- ^ 東海大學路思義教堂一甲子 今起首度閉館1年修復. 聯合新聞網. 2022-11-01 [2022-11-02]. (原始内容存档于2022-12-04) (中文(繁體)).

- ^ 東海大學路思義教堂 閉館1年整修. 自由時報. 2022-11-02 [2022-11-02]. (原始内容存档于2022-11-02) (中文(繁體)).

- ^ 羅智華. 歷經一甲子歲月 國定古蹟路思義教堂今修復完成. 人間福報. 2024-09-26 [2024-09-26] (中文(臺灣)).

- ^ 戴光育. 東海大學路思義教堂修繕閉館逾500天 5/19啟用. 中央社. 2024-05-17 [2024-06-26]. (原始内容存档于2024-06-26).

- ^ Luce Memorial Chapel, Tunghai University. Pei Cobb Freed & Partners. [2025-01-13] (英语).

- ^ 陳宛茜. 路思義教堂 到底誰設計? 設計之爭 貝聿銘帶給他遺憾 建築界:貝建築一向為幾何線條 教堂雙曲線應是陳其寬設計. 聯合報. 2007-06-07: 第A14版 / 文化.

- ^ 漢寶德,〈情境的建築〉,《建築之心──陳其寬與東海建築》,台北市:田園城市文化事業有限公司,ISBN 978-986-7705-23-5,頁21

- ^ 王鎮華,〈一條健康而未開展的路〉,《建築之心──陳其寬與東海建築》,台北市:田園城市文化事業有限公司,ISBN 978-986-7705-23-5,頁144

- ^ 陳其寬,《建築雙月刊》第11期,頁15