共產主義國家

共產主義國家,也称作共產政權、共產黨國家[1]、馬列主義政權,是指奉行马克思列宁主义的政党(主要是共产党)統治的一党制政權[2],其中絕大多數都以黨國體制專政。前述術語多由西方歷史學家和政治學家使用,這些政權通常自稱人民民主國家、社會主義國家、工人(農民)階級國家。

定義

[编辑]該詞指那些以共產主義理論和馬克思列寧主義中所歸類的社會形態為相信準則的國家。在理論中,所有國家都要先達到“社會主義社會”,才能達到「共產主義社會」,而共產國家以達到共產主義社會此為最終目標。不過,目前地球上沒有任何一個國家能真正實現。

一個國家能否被稱爲「共產主义國家」,和它目前所處的狀態,以及它目前奉行的觀點是否遵從共產主義的觀點並沒有關係[3]。共產國家這種叫法常會引起爭論,特別是在左派之間,不少信仰共產主義和馬克思主義的團體認爲:蘇聯以及效仿其政治制度的國家虽然實現了社會主義社會,但還沒有達成共產主義社會,故它們實行的體制是社会主義體制,而不是共產主義體制[4]。

名称

[编辑]大部份共產主義國家的自稱其實是「社會主義國家[5]」。根据马克思主义的國家理论,“国家的消亡”是实现共产主义的“前提”,不可能存在“共产主义国家”這種说法[6]。许多媒体和政治学者並沒有了解共產主義理論所寫的內容,而常以“共产主义国家”一词来指代所有由共产党或共產主義系政黨作為執政黨的一党专制国家。

歷史

[编辑]

世界上第一個共產主義國家是蘇俄,建立於1917年列寧領導十月革命之後。後來,1922年,在蘇聯成立條約簽訂後,俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯和外高加索聯邦共同組成了蘇聯。1924年,蘇聯協助蘇赫巴托爾和喬巴山於外蒙古地區建立共產主義政權蒙古人民共和國。二戰結束後,蘇聯在其佔領的一些東歐國家扶植了一些共產主義國家,即「東方集團」。這些國家大都與蘇聯結盟,除了自稱實行不結盟的南斯拉夫。

此外,在東亞,蘇聯亦扶植了朝鮮的金日成和北越的胡志明分別成立兩個共產主義政權。1949年中國共產黨在苏联的支持下由毛澤東領導下贏得第二次國共內戰後,亦建立了中華人民共和國。1959年,七二六运动領袖菲德爾·卡斯特羅奪取古巴政權。古巴之後成爲西半球第一個共產主義國家[7]。

之後的1969至1975年間,非洲的極左翼軍閥或政客陸續於剛果共和國、衣索比亞、安哥拉、索馬利亞、貝寧、莫三比克等國發動政變建立馬列主義政權。隨後,柬埔寨和寮國於波爾布特和凱山·豐威漢領導下也先後於1975年和1979年成爲共產主義國家。1975年,北越打敗了南越。1976年,越南統一,越南社會主義共和國成立,整個越南成爲共產主義國家。1978年蘇聯扶植阿富汗人民民主黨建立阿富汗民主共和國,更於隔年入侵阿富汗,於內戰中協助親蘇政權。

1989年蘇聯從阿富汗撤軍。在東歐劇變和蘇聯解體之後,包括東德、蒙古、阿富汗、南葉門與非洲諸國在內的不少共產主義國家均走向消亡[1]。柬埔寨在1993年頒佈了新的憲法,成爲了一個君主立憲制國家[8]。朝鲜民主主义人民共和国在2009年,最高人民會議通過新憲法修正案,刪除憲法中所有關於馬列主義乃至共產主義的內容[9]。爾後,在2013年,朝鮮勞動黨又修改「十大原則」,將有關「無產階級專政」條文刪除,被認爲確立了金家的世襲制。因而被質疑不再是共產主義國家,而是變相成為以金日成家族執政的君主制國家[10][11]。

概述

[编辑]

共產主義國家的政治制度相似。共產黨是政府的中心[12],且都會稱自己是「無產階級先鋒隊」,代表了人民的長遠利益。由列寧提出的處理共產黨內部事務的民主集中制,其應用會擴展到整個社會[13]。民主集中制要求,所有領導人都應該由人民選出,且所有的提案都應該接受公開討論。但一旦決定已做出,所有的人都有義務服從該決定,且不應該再就其進行討論。在政黨內運用民主集中制的目的是防止派系鬥爭和分裂。但民主集中制如果運用到整個國家的話,它就能促成一個一黨制政權的產生[13]。

共產主義國家自稱他們的政治制度是民主的制度[14],人民可以通過選出各級議事機構的代表來實行權利。共產主義國家均不實行權力分立制度,相反,這些國家擁有一個國家級的最高機構(比如蘇聯的最高蘇維埃、中華人民共和國的全國人民代表大會)。在這些國家的政治制度中,這樣的機構是「最高權力機關」,法律地位高於行政機關和司法機關[15]。上述的立法機構和傳統的代議制議會結構大致相同,惟存在兩個顯著的不同點。第一,這樣的立法機構的代表不代表特定選區的利益。相反,他們代表的是「全體人民的長遠利益」。第二,與馬克思主義的觀點相悖的是,這些立法機構都只在特定的時間開會,它們一年只進行一次或幾次會議,而且每次會議都不會持續太久[16]。這些立法機構通常會選出一個人數較少的委員會(通常被稱爲「主席團」或者「常委會」),在會期外實行該立法機構的部分權力。在1990年以前的蘇聯,蘇聯最高蘇維埃主席團主席是蘇聯的集體國家元首的代表[17][18][19]。

社會

[编辑]共產主義國家有一個很鮮明的特色,那就是這些國家有一系列由當局控制的組織,比如記者、教師、作家和其他專業人士的協會、消費者合作社、工會、體育會、青年組織、婦女組織等等。這些團體都是共產主義國家的政治制度之一。共產主義國家認爲社會組織應該起到促進社會團結的作用,並作爲政府和社會之間的紐帶和招募新共產黨員的平臺[20]。

政治權力

[编辑]共產主義國家的政治權力通常由一黨壟斷。像中華人民共和國、捷克斯洛伐克、東德等共產主義國家存在另外或擁有多個的政黨,但是,這些政黨都必須要服從執政黨的領導。有人称之爲衛星政黨或花瓶政黨[21][22]。

然而,共產黨在多黨制民主的背景下贏得了選舉和執政,不尋求建立一黨制國家,因此這些實體不屬於共產主義國家的定義。共產黨在20世紀的幾個聯合政府中任職。直接的例子包括聖馬力諾(1945–1957)、尼加拉瓜(1984–1990)、[23]圭亞那(1992–2015)、摩爾多瓦(2001–2009)、[24] 塞浦路斯(2008–2013)[25] 和尼泊爾(1994–1998;2008–2013;2015–2017;2018–至今)以及巴西、印度喀拉拉邦[26] 和俄羅斯的幾個州。

政治體系

[编辑]政府

[编辑]國家權力的最高行政機關是政府。[27]也是立法機關的執行機關。[27]所有共产主义国家都以不同的方式引入了最高蘇維埃。[28]在存在的大部分時間裡,政府被稱為部長會議[27],並在阿爾巴尼亞、東德、匈牙利、波蘭和羅馬尼亞政府都使用了相同的名稱。[29]它獨立於立法機關及其常設機構等其他的中央機關,但最高蘇維埃有權決定它所希望的所有問題。[30]政府對立法機關負責,並在立法機關的閉會期間時,向立法機關的常設機構報告。[31]常設機構可以重組並追究政府的責任,但不能指導政府。[31]

在共產主義國家,政府負責整個經濟體系、公共秩序、外交關係和國防。[31]蘇聯模式在保加利亞、捷克斯洛伐克、東德、匈牙利、波蘭和羅馬尼亞都或多或少都得到了相同的實行,只有少數例外。[29]一個例外是捷克斯洛伐克,它從成立時就只有一位總統,而非集體元首。[32]另一個例外是保加利亞,該國的國務委員會有權力指導部長會議。[33]

立法機關

[编辑]權力和組織

[编辑]

在共產主義國家,所有国家权力都统一于立法机构。堅決反對憲政民主國家的三權分立。憲法由立法機關通過,也只能由立法機關修改。蘇聯法律理論家譴責司法審查和議會外審查為資產階級制度。認為這是對人民最高權力的限制。立法機關及其下屬機構負責監督憲法秩序。[34]由於立法機關是合憲性的最高法官,因此立法機關自己本身的行為不能違憲。[35]

最高蘇維埃是第一個社會主義立法機構,所有共產主義國家都引入了蘇維埃的立法制度。[28]最高蘇維埃每年召開兩次,通常每次召開兩到三天,使其成為了世界上第一個在存在期間經常召開的立法機構。[36]同样的会议频率,在东欧集团国家和中華人民共和國都是常态。中華人民共和國的立法机构,全国人民代表大会[37]是以苏联的立法机构为蓝本。[38]與蘇維埃一樣,是國家最高機關,選舉並產生常務委員會(蘇聯的蘇維埃主席團)、政府和國務院(蘇聯的部長會議)。此外,所有共产主义国家的执政党要么拥有明显的多数席位,如中華人民共和國,要么就像苏联在最高苏维埃中那样拥有每个席位。[39]

西方研究人員很少關注共產主義國家的立法機構。原因是與憲政民主國家的立法機構相比,沒有重要的政治社會化機構。雖然共產主義國家的政治領導人經常當選為立法機構成員,但這些職位與政治進步無關。立法機關的作用因國家而異。在蘇聯,最高蘇維埃“只是聽取蘇聯政治領導人的聲明和其他地方已經做出的合法決定”,而在波兰、越南和南斯拉夫的立法机构中更加活跃,对法律的制定产生了影响。[40]

代表性

[编辑]馬克思和列寧都厭惡資產階級民主的議會制度,但他們都沒有試圖廢除它。[41]列寧寫道,「沒有代議機構」就不可能發展出無產階級民主。[41]他們倆都認為,在1871年巴黎公社的治理模式是理想的,其中把行政和立法合二為一。[41]更重要的是,馬克思通過「各選區和城鎮的普選」對選舉過程表示讚賞。[41]雖然這種立法機關的制度本身可能並不重要,但它們「在執政黨的文獻和言論中佔有不可忽視的一席之地,——用黨與勞動群眾的親密關係、所謂的關於勞動人民的利益、社會正義和社會主義民主的利益,群眾路線和向人民學習。」[42]

通过设立立法机构,马克思列宁主义政党试图在支持代议制机构和维护党的领导作用之间保持意识形态的一致性。他们试图利用立法机构作为统治者和被统治者之间的纽带。[41]这些机构具有代表性,通常在种族和语言等方面反映民众,「然而,職業分配的方式偏向於政府官員。」[41]與憲政民主國家不同,共產主義國家的立法機關不應充當傳達要求或表達利益的論壇——它們開會的頻率太低,以至於無法做到這一點。這也許可以解釋為什麼共產主義國家沒有制定諸如代表和受託人之類的術語,以賦予立法機構代表根據他們的最佳判斷或為了其選區的利益進行投票。学者丹尼尔·纳尔逊曾指出。就像十七世纪动荡之前的英国议会确保其至高无上的地位一样,共产主义国家的立法机构实际描绘了由『国王』统治的『王国』。议会的成员『代表』统治者对其讲话和统治的民众,召集了比法院本身更广泛的『社会阶层』......。」[43]尽管如此,这并不意味着共产主义国家利用立法机构加强与民众的沟通--党,而不是立法机构,可以承担这一职能。[43]

在意識形態上,它還有另一個功能,即證明共產主義國家不僅代表工人階級的利益,而且代表所有社會階層的利益。[44]共產主義國家致力於建立一個無階級的社會,並利用立法機構來表明所有社會階層,無論是官僚、工人還是知識分子,都致力於建設這樣一個社會。[44]與中國的情況一樣,立法機構等國家機構「必須存在,彙集所有民族和地區的代表」。立法機構是否只是橡皮圖章決定並不重要,因為通過擁有橡皮圖章決定,表明共產主義國家致力於,通過將少數民族和地區納入該國立法機構的組成。在共產主義國家,通常有很大比例的成員是政府官員。在這種情況下,這可能意味著立法機關的工作不那麼重要,而立法機關的代表是誰更重要。[45]此類中央和地方立法機關的成員通常是政府或黨的官員、所在社區的領導人物,或共產黨以外的國家人物。[45]這表明立法機關是為政府爭取民眾支持的工具,領導人物在其中競选和傳播有關黨的政策和思想發展的信息。

軍隊

[编辑]管制

[编辑]共產主義國家建立了兩種類型的民事-军事系统。大多數社會主義國家的武裝部隊在历史上都是基於苏联模式的国家机构,[46]但在中華人民共和國、老撾、朝鮮民主主義人民共和國和越南,武裝部隊是黨國機構。然而,国家主义(蘇聯)模式和黨國模式(中國)之間存在一些差異。

在蘇聯在二戰期間的軍事指揮模式,蘇聯武裝力量由國防委員會(蘇聯最高蘇維埃主席團組建的機關)領導,部長會議負責制定國防政策。[47]黨的總書記兼任國防委員會主席[47],在國防委員會之下,有一個主要軍事委員會,負責蘇聯武裝力量的戰略方向和領導。國防委員會的工作機構是總參謀部,其任務是分析軍事和政治局勢的發展。[47]黨通過國防部的總政治部控制武裝部隊,一個「在蘇共中央委員會權力下的一個部門」運作的國家機關[48]。國防部组织了政治灌输,并在中央到地方的连一级建立政治控制机制。形式上,國防部負責組織黨和共青團機關以及武裝部隊內的下屬機關;確保黨和國家保持對武裝部隊的控制;評估官員的政治表現;監督軍事新聞的思想內容;對政治軍事培訓機構及其思想內容進行監督。[49]國防部的負責人在軍事禮儀中排名第四,但其并不是國防委員會的成員。[50]蘇共中央行政機關部負責貫徹落實黨的人事政策,對克格勃、內政部和國防部進行監督。[51]

在中华人民共和国,中國人民解放軍是黨的武裝力量。[52]中國共產黨章程序言規定:“中國共產黨堅持對人民解放軍和其他人民武裝力量的絕對領導。”[52]解放軍按照中共中央的指示開展工作。[53]毛澤東這樣描述解放軍的體制情況:“每個共產黨人都必須掌握真理。”“槍桿子裡出政權。我們的原則是黨指揮槍,決不能讓槍指揮黨[54]。”中央軍委既是國家機關,也是黨的機關。中共中央總書記在多數時候都兼任中共中央軍委主席和國家軍委主席[55]。組成黨軍委會和國家軍委會是一致的。中央軍委負責指揮解放軍,確定國防政策[55]。有十五個部門直接向中央軍委報告,負責從政治工作到解放軍行政管理的一切事務[56]。中央軍委遠遠超越了蘇共行政機關部門的特權,而中共中央政治局的中國對口部門不僅是監督軍隊,監督情報、安全服務和反間諜工作。[57]

代表

[编辑]與憲政民主國家不同,現役軍人是民事治理機構的成員並參與其中。[58]這是所有共產主義國家的情況。自1986年以來,越南共產黨至少選出了一名現役軍人進入其中央政治局。[58]在1986-2006年期間,越南共產黨中央委員會的現役軍人平均人數為9,2%。[58]軍事人物也在國會和其他代表機構中有代表。[59]在中華人民共和國,最少有兩位中共中央軍委副主席自1987年以來一直在中共中央政治局任職[60]。

執政黨

[编辑]領導人

[编辑]每個共產主義國家都由一個馬克思列寧主義政黨領導。[61]政党试图代表和阐明被资本主义剥削的阶级的利益。它试图領導被剝削階級實現共產主義。[61]然而,党不能被认定为一般的被剥削阶级。其成員由具有先進意識的成員組成,他們高於部門利益。[61]因此,黨代表被剝削階級的先進部分,並通過他們領導被剝削階級,解釋人類歷史走向共產主義的普遍規律。[62]共產黨的最高領導機構為政治局,另設有書記處、組織部、宣傳部等機構,最高領導人一般稱總書記。[來源請求]

斯大林在《列寧主義的基礎》中寫道:“無產階級(工人階級)首先需要黨作為其總參謀部,它必須擁有它才能成功奪取政權。...但是無產階級需要黨不僅要實現(階級)專政,更需要它來維持(階級)專政。”[63]越南憲法第4條規定“越南共產黨,越南工人階級的先鋒隊,同時是勞動人民和越南民族的先鋒隊,工人階級、勞動人民和整個民族利益的忠實代表,奉行馬克思列寧主義和胡志明思想,是國家和社會的主導力量。”[64]中國共產黨以類似的形式將自己描述為“中國工人階級、中國人民、中華民族的先鋒隊。” 正如兩黨所指出的,共產主義國家的執政黨是先鋒隊。列寧認為,先鋒隊“能夠掌權,能夠領導全民走向社會主義,能夠指導和組織新制度,能夠在沒有黨的情況下,成為所有被剝削勞動者組織社會生活的老師、引導者和領導者。資產階級。”[65]這一思想最終演變為黨在領導國家中的領導作用的概念[65],正如中國共產黨的自我描述和越南憲法所顯示的那樣。[66][64]

內部組織

[编辑]馬克思列寧主義執政黨圍繞民主集中制原則組織起來,並通過它組織國家。[67]這意味著黨的所有領導機構,自上而下,均由選舉產生;黨的機關應當定期向本黨組織報告活動情況;嚴格黨紀,實行少數服從多數;上級機關的一切決定對下級機關和全體黨員具有絕對約束力。[67]

馬克思列寧主義執政黨的最高機關是黨的代表大會。[68]代表大會選舉中央委員會和審計委員會和監督委員會,或兩者兼而有之,儘管並非總是如此。[68]中央委員會是黨在黨代表大會之間的最高決策機構,在其成員中選舉產生政治局和書記處以及黨的領導人。[68]中央委員會閉會期間,政治局是黨的最高決策機關,書記處是最高行政機關。[68]在某些政黨中,中央委員會或政治局在其成員中選舉出政治局常務委員會,政治局常務委員會是政治局、中央委員會和代表大會之間的最高決策機構。這種領導結構與執政黨的基層黨組織完全一致。[68]

經濟體系

[编辑]許多馬克思和恩格斯的追隨者通過閱讀他們的著作,得出了社會主義經濟將基於計劃而不是市場機制的想法。[69]這些想法後來發展成為計劃優於市場機制的信念。[70]在奪取政權後,布爾什維克開始提倡全國性的國家計劃體系。俄國共產黨(布爾什維克)第八次代表大會決定實行“生產的最大集中化……同時努力建立一個統一的經濟計劃”。[70]規劃署、蘇聯國家計劃委員會、最高國民經濟會議等中央計劃機關成立於1920年代新經濟政策時代。[71]在引入計劃制度後,國際共產主義運動普遍認為蘇聯的計劃制度是一種比資本主義更先進的經濟組織形式。[72]这导致该系统在中華人民共和國、古巴和越南等自愿引入,在某些情况下被苏联强加。[72]

在共產主義國家,蘇聯式經濟計劃有五個主要特點。[73]首先,除了消费和就业领域外,几乎所有的决策都集中在高层。[73]其次,该系统是分等级的--中心制定的计划被下发到下一级,下一级将模仿该过程,并将计划进一步下發送到金字塔的下方。[73]第三,計劃在本質上具有約束力,即每個人都必須遵循並達到其中規定的目標。[73]第四,以實物計算的優勢,以確保商品的計劃分配與計劃生產並不矛盾。[73]最後,由於規劃者專注於實物分配,資金在國有部門中發揮了被動作用。[73]

根據邁克爾·埃爾曼的說法,在計劃經濟中,“國家擁有土地和所有其他自然資源以及傳統模式、企業及其生產性資產的所有特徵。集體所有制(例如集體農場的財產)也存在,但發揮著一個附屬角色,預計將是臨時的。”[73]生產資料的私有制仍然存在,儘管它的作用相當小。[74]由於資本主義的階級鬥爭是由生產資料所有者和出賣勞動力的工人之間的分工引起的,因此國家所有製(在這些系統中定義為人民的財產)被認為是結束階級鬥爭和賦予工人階級權力的工具。[75]

司法體系

[编辑]憲法

[编辑]憲法的作用

[编辑]馬克思列寧主義者將憲法視為組織法和武力工具。[76]憲法是法律和合法性的源泉。[77]與憲政民主國家不同,馬克思列寧主義憲法不是限制國家權力的框架。[77]相反,馬克思列寧主義憲法試圖賦予國家權力——相信國家是階級統治的機關,法律是統治階級利益的表達。馬克思列寧主義者認為,所有國家憲法都這樣做是為了確保各國能夠加強和實施自己的階級制度。[77]在這種情況下,這意味著馬克思列寧主義者將憲法視為捍衛國家的社會主義本質並攻擊其敵人的工具。[77]這與“法律高於人,至高無上”的憲政主義自由觀念形成對比。[78]

與民主憲法相對恆定(在某些情況下是永久固定)的性質不同,馬克思列寧主義憲法是不斷變化的。[79]1930年代的蘇聯總檢察長安德烈·亞努阿里耶維奇·維辛斯基指出,“蘇聯憲法代表了蘇維埃國家走過的歷史道路總和。同時,它們是國家生活的後續發展。”也就是說,憲法總結了已經取得的成就。[80]中國共產黨也認同這一信念並認為,“中國憲法為中國開闢了道路,記錄了中國已經取得了什麼,尚未征服什麼”。[79]共產主義國家的憲法是有目的的。[81]1954年中華人民共和國憲法序言概述了中國共產黨人的歷史任務,“一步一個腳印,實現國家的社會主義工業化,一步一步地完成農業、手工業和資本主義工商業的社會主義改造。” [81]

在共產主義國家,憲法是分析社會發展的工具。[82]所討論的馬克思列寧主義政黨在實施變革之前必須研究力量的相互關係,即社會的階級結構。[82]馬克思列寧主義法律理論家為不同的發展狀態創造了幾個術語,包括新民主主義、人民民主主義和社會主義初級階段。[80]這也是為什麼僅僅修改憲法是不夠的,重大的社會變革需要一部符合新階級結構現實的新憲法。[80]

隨著赫魯曉夫在《關於個人崇拜及其後果》中對斯大林做法的否定以及中國共產黨對某些毛主義政策的否定,馬克思列寧主義的法律理論開始強調“以前被忽视的正式宪法秩序”。[83]中國共產黨中央委員會主席毛澤東在去世後不久,鄧小平指出,“必須將民主制度化並寫入法律,以確保制度和法律不會在領導層換屆或領導人改變觀點時發生變化。...現在的問題是我們的法律體系不完整。...很多時候領導人所說的都被視為法律,任何不同意的人都被稱為違法者。”[84]1986年,李步言寫道:“黨的政策通常是法規和號召,在一定程度上只是原則。法律不同,它嚴格規範。它明確而具體地規定了人民應該做什麼,能做或不能做。”[85]這些法律發展在後來的古巴、老撾和越南得到了響應。這導致了共產主義的社會主義法治觀念的發展,它與同名的自由主義術語平行且不同。[86]過去幾年,中國共產黨總書記習近平指出,憲法既是法律文件,也是社會發展的文件,他在2013年表示,“沒有任何組織和個人有超越憲法和法律的特權。” [87]

憲法監督

[编辑]蘇聯共產黨總書記斯大林去世後,幾個共產主義國家開始嘗試某種憲法監督。[88]這些機構旨在保護立法機關的最高權力不受政治領導人的規避。[88]羅馬尼亞在1965年成立憲法委員會時率先嘗試憲法監督。[88]它由立法機關選舉產生,主要法學家都參加了委員會,但它僅被授權向立法機關提供建議。[88]基思·漢德評論說:“在實踐中它不是一個有效的機構”,無法阻止尼古拉·齐奥塞斯库在七月提綱就職後對羅馬尼亞大國民議會的閹割。[88]

匈牙利和波蘭在1980年代初嘗試了憲法監督。[88]匈牙利成立了憲法委員會,該委員會由立法機關選舉產生,由幾位主要法學家組成。[88]有權審查法律、行政法規和其他規範性文件的合憲性和合法性;但是,如果有關機構沒有聽取其建議,則需要向立法機構提出申請。[88]

1989年,蘇聯成立了“只服從蘇聯憲法”的憲法監督委員會。[89]它被授權“審查蘇聯及其加盟共和國的一系列國家行為的合憲性和合法性。它的管轄範圍包括立法機關通過的法律、最高蘇維埃主席團法令、加盟共和國憲法和法律、一些中央行政法令、最高法院解釋和其他中央規範性文件。”[89]如果委員會認為立法機關違反了合法性,立法機關有義務討論這個問題,但如果超過三分之二的人投票反對憲法監督委員會的調查結果,它可以否決。[89]雖然它在憲法上是強大的,但它缺乏执法权,经常被忽视,而且在反对戈尔巴乔夫的政變中,它未能捍卫宪法。[90]

中國共產黨領導層认为,由于他们与欧洲失败的共产主义国家有联系,所以反对建立任何相应的宪法监督委员会。[91]沒有一個现存的共產主義國家(中華人民共和國、古巴、老撾和越南)嘗試在現有框架之外設立憲法監督委員會或任何形式的憲法監督。[92]

法制

[编辑]所有的共產主義國家都是在大陸法系國家建立的。[93]東歐國家由奧匈帝國、德意志帝國和俄羅斯帝國統治——這些國家都有大陸法系。[93]古巴的民法体系是由西班牙强加的,而中華人民共和國引入了民法,并在其中加入了儒家元素,越南则使用了法国法律。[93]自蘇聯成立以來,關於社會主義法是獨立的法律制度還是民法傳統的一部分,學術界一直存在爭論。[93]法律學者勒內·戴維寫道,社會主義法律制度“就我們的法國法律而言,具有賦予其完全獨創性的特殊特徵,以至於它不再可能像以前的俄羅斯法律那樣將其與羅馬法體系。”[94]同樣,克里斯托珀·奧薩克維得出結論,社會主義法律是“一種自治的法律體系,在本質上區別於其他當代法律家族”。[95]將社會主義法律作為單獨的法律制度的支持者,已經確定了以下特徵:[95]

- 社會主義法律隨著國家的消亡而消失。[95]

- 马列主义政党的统治。[95]

- 社會主義法從屬於經濟秩序,反映經濟秩序的變化(公法吸收了私法)。[95]

- 社會主義法律具有宗教性質。[96]

- 社會主義法律是特權而不是規範。[96]

法律官员对自己案件的论证与西方人不同。[97]。例如,“1920年代蘇聯法學家的主要觀點是,那個時期的蘇聯法律是適合在很大程度上,保持資本主義的蘇聯經濟的西方式法律。”[97]這種情況隨著計劃經濟的大突破而發生了變化,社会主义法律一词在1930年代被构想出来以反映这一点。[97]匈牙利法律理論家伊姆雷·紹博承認社會主義法與民法之間的相似之處,但他指出“可以區分四種基本類型的法律:奴隸制、封建制、資本主義和社會主義社會的法律”。[98]他運用馬克思主義歷史唯物主義理論,認為社會主義法不能屬於同一個法系,因為資本主義國家的物質結構不同,上層建築(國家)必須反映這些差異。[99]換言之,法律是統治階級統治的工具。[99]正如勒內·戴維所指出的那樣,社會主義法學家“將他們的法律隔離開來,將羅馬主義法律和普通法置於另一個類別,一個可惡的類別中,是他们不太像法学家,而更像哲学家和马克思主义者的推理;它是採取一種不嚴格的法律觀點,即他們肯定了他們的社會主義法律的獨創性。”[100]然而,羅馬尼亞法學家維克托·茲拉泰斯庫等一些社會主義法律理論家對法律類型和法律家庭進行了區分。茲拉泰斯庫認為,“例如,社會主義國家的法律與資本主義國家的法律之間的區別與罗马-德国法與普通法之間的區別具有不同的性質。社會主義法律不是如西方比較學家的某些著作中所出現的那樣,是其他家族中的第三個家族。”[101]換言之,社會主義法是民法,但它是針對不同類型社會的不同類型的法律。[101]

南斯拉夫法學家鮑里斯拉夫·布拉戈耶維奇指出,“社會主義法律中的大量法律制度和法律關係保持不變”,並進一步指出,如果它們“符合有关国家统治阶级的相应利益”,那么将其投入使用是“必要和合理的”。[102]重要的是,社會主義法律保留了民法制度、方法和組織。[103]東德在1976年之前,保留了1896年的德國民法典,而波蘭在1964年通過自己的民法典之前,使用了現有的奧地利、法國、德國和俄羅斯的民法典。[104]學者約翰·奎格利寫道:“社會主義法律保留了審問式的審判方式,主要由立法機構而非法院制定法律,並且法律學術在解釋法典方面發揮著重要作用。”[103]

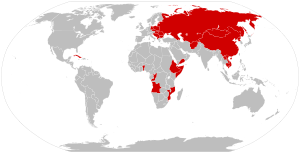

現狀

[编辑]目前,世界上的共產主義國家僅剩下:中華人民共和國、越南社會主義共和國、老撾人民民主共和國、古巴共和國。而朝鮮民主主義人民共和國的執政黨朝鮮勞動黨在1980年就稱「金日成同志的革命思想、主體思想是唯一的指導方针」、「領袖是賦予人民生命的恩人和慈父」[105],朝鮮更是在2009年的憲法修正案中徹底刪除了有關共產主義的內容[9],因而朝鮮是否是共產主義國家目前存在爭議。而部分反对者觀點則指責執政中華人民共和國的中國共產黨統治精英「已背叛共產主義」[106]。亦有西方媒体的觀點指出,「與其說中國共產黨是無產階級的革命政黨,不如形容它為世界上最大的工商協會,一個希望贏得大合同的商家必須加入的俱樂部」[107]。而国际经济学者则认为,现在中華人民共和国的现行制度实际上是馬列主義為首的国家资本主义,而并非單純社会主义或共产主义[108][109][110] 。

中华人民共和国和越南社会主义共和国兩個共產主義政權分別在鄧小平和阮文靈領導下實行經濟改革後(分別為改革开放政策和革新开放政策),經濟均獲快速增長[111],中國在經濟領域獲得的成就甚至被稱爲「中國奇蹟」[112]。但共產主義國家因為對言論自由、新聞自由、集會結社自由、宗教自由等基本民權有所監控與限制,以致人權狀況均受到西方國家批評[113][114],儘管在這些國家執政的共產黨常常否認這些指責[114][115]。另外,共產主義國家常常會在非共產主義國家所發佈的新聞自由指數和民主指數排名末位[116][117]。

古巴于2018年7月通过的新宪法草案将不再提及建设共产主义的目的,改为“致力于实现社会主义”;但同时古巴共产党仍将是“社会和国家的领导力量”。新宪法将在通过全民公投后生效[118][119]。草案原本还删除了“向共产主义前进”的内容,改为“建设社会主义”,但在与民众协商后,最后公投时保留了前者。2018年7月21日,草案由国务委员会秘书Homero Acosta提交全国人民政权代表大会批准,再举行全国公民投票通过[120][121]。同时古巴共产党仍将是“社会和国家的领导力量”。新宪法在2018年7月22日至23日举行的古巴全国人民政权代表大会会议上投票表决。新憲法修正案12月22日獲得古巴全国人民政权代表大会批准,於2019年2月24日全國公投獲得通過,支持率高达90.61%。

现在执政的共产党

[编辑]目前共產黨为法定执政党的共產主義國家

[编辑]| 國家 | 建國日 | 執政黨 | 現今政黨領袖 | 國旗 | 國徽 | 地圖 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1949年10月1日 | 習近平總書記 |

|

|

| ||

| 1945年9月2日(越南民主共和国成立) 1976年7月2日(越南社會主義共和國成立) |

蘇林總書記 |

|

|

| ||

| 1975年12月2日 | 通倫·西蘇里總書記 |

|

|

| ||

| 1902年5月20日(古巴獨立) 1959年1月1日(古巴革命) |

|

米格尔·迪亚斯-卡内尔第一書記 |

|

|

|

注释:朝鮮勞動黨现在已不被认为是共产党。1980年,朝鲜劳动党第六次代表大会取消马克思列宁主义的指导思想地位,把主体思想作为唯一指导方针。1992年,朝鲜民主主义人民共和国修宪,删除有关马克思列宁主义的内容,2009年4月再度修宪,删除有关共产主义的内容。2010年9月28日,朝鲜劳动党第三次代表会议修改党章,彻底删除有关马克思列宁主义和共产主义的所有内容。[122][123][124][125]

目前共產黨为执政党的非共产主义國家

[编辑]| 國家 | 建國日 | 執政黨 | 意識形態 | 現今政黨領袖 | 國旗 | 國徽 | 地圖 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2008年5月28日(尼泊尔联邦民主共和国成立) | 尼泊尔共产党(联合马列) | 共产主义 马克思列宁主义 人民多党民主[126][127] |

主席:卡德加·普拉萨德·夏尔马·奥利 |  |

|

| |

| 1978年8月16日(斯里兰卡民主社会主义共和国成立) | 人民解放阵线 | 共产主义 马克思列宁主义 |

领袖:阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克 |  |

|

|

目前共產黨为参政党的非共产主义國家

[编辑]批評

[编辑]對共產主義國家的批評主要集中在政治自由、人民自由、经济自由、社會和環境政策上。部分左翼團體亦對目前的「共產主義國家」持批評態度。

参见

[编辑]参考文献

[编辑]- ^ 1.0 1.1 第三節 歐洲共產政權的瓦解. [2015-08-30]. (原始内容存档于2016-12-01).

- ^ Bottomore, T. B. (1991). A Dictionary of Marxist Thought. Wiley-Blackwell. p. 54.

- ^ Steele, David. From Marx to Mises: Post-Capitalist Society and the Challenge of Economic Calculation. Open Court Publishing Company. 1992: 45. ISBN 978-0875484495.

Among Western journalists the term ‘Communist’ came to refer exclusively to regimes and movements associated with the Communist International and its offspring: regimes which insisted that they were not communist but socialist, and movements which were barely communist in any sense at all

- ^ "State capitalism" in the Soviet Union (页面存档备份,存于互联网档案馆), M.C. Howard and J.E. King

- ^ 其他社會主義國家國旗. 中國共產黨新聞網. [2015-08-30]. (原始内容存档于2020-03-26).

- ^ 国家消亡的经济基础. [2015-08-30]. (原始内容存档于2020-11-29).

- ^ Audio: 古巴紀念凱旋革命50週年 (页面存档备份,存于互联网档案馆) by Jason Beaubien, NPR All Things Considered, 1月1日, 2009

- ^ 1993年柬埔寨選舉. [2015-08-30]. (原始内容存档于2009-09-14).

- ^ 9.0 9.1 DPRK has quietly amended its Constitution. Leonid Petrov's KOREA VISION. [2015-08-30]. (原始内容存档于2013-03-31).

- ^ 不再共產 北韓改金氏世襲王朝. 自由時報. [2015-08-30]. (原始内容存档于2020-12-13).

- ^ 北韓刪共產主義 明文規定「金氏世襲」. 東森新聞雲. [2015-08-30]. (原始内容存档于2020-12-10).

- ^ 景跃. 党、国家与社会:三者维度的关系. 华中师范大学学报:人文社科版. [2015-08-30]. (原始内容存档于2020-11-29).

- ^ 13.0 13.1 Furtak, Robert K. The political systems of the socialist states, St. Martin's Press, New York, 1986, pp. 8-9.

- ^ Furtak, Robert K. The political systems of the socialist states, St. Martin's Press, New York, 1986, p. 12.

- ^ Furtak, Robert K. The political systems of the socialist states, St. Martin's Press, New York, 1987, p. 13.

- ^ Furtak, Robert K. The political systems of the socialist states, St. Martin's Press, New York, 1986, p. 14.

- ^ Praesidium. Collins English Dictionary. [2015-08-30]. (原始内容存档于2020-06-22).

- ^ Where nation-states come from: institutional change in the age of nationalism by Philip G. Roeder, p. 70. [2015-08-30]. (原始内容存档于2020-08-20).

- ^ 全国人大常委会的组织、职权和议事规则. 光明日報. [2015-08-30]. (原始内容存档于2020-11-29).

- ^ Furtak, Robert K. The political systems of the socialist states, St. Martin's Press, New York, 1986, p. 16-17.

- ^ 内部参考版:中国的卫星党—独立中文笔会. [2015-08-30]. (原始内容存档于2015-03-06).

- ^ Furtak, Robert K. The political systems of the socialist states, St. Martin's Press, New York, 1986, p. 18-19.

- ^ Kinzer, Stephen. Nicaragua's Communist Party shifts to opposition. The New York Times. 15 January 1987 [26 December 2019]. (原始内容存档于2019-02-28).

- ^ Marandici, Ion (23 April 2010). "The Factors Leading to the Electoral Success, Consolidation and Decline of the Moldovan Communists' Party During the Transition Period" (页面存档备份,存于互联网档案馆). Rutgers University. Retrieved 22 January 2020.

- ^ Smith, Helena (25 February 2008). "Cyprus elects its first communist president" (页面存档备份,存于互联网档案馆). The Guardian. Retrieved 26 December 2019.

- ^ "Kerala Assembly Elections-- 2006". 互联网档案馆的存檔,存档日期7 October 2011.. Retrieved 7 October 2011,

- ^ 27.0 27.1 27.2 Feldbrugge 1985,第202頁.

- ^ 28.0 28.1 Gardner, Schöpflin & White 1987,第86頁.

- ^ 29.0 29.1 Staar 1988,第36 (Bulgaria), 65 (Czechoslovakia), 133 (Hungary), 161 (Romania), 195 (Poland)頁.

- ^ Feldbrugge 1985,第202–203頁.

- ^ 31.0 31.1 31.2 Feldbrugge 1985,第203頁.

- ^ Starr 1987,第64頁.

- ^ Dimitrov 2006,第170頁.

- ^ Hand 2016,第2頁.

- ^ Hazard 1985,第163頁.

- ^ Gardner, Schöpflin & White 1987,第91頁.

- ^ Gardner, Schöpflin & White 1987,第114–115頁.

- ^ Gardner, Schöpflin & White 1987,第114頁.

- ^ Gardner, Schöpflin & White 1987,第82頁.

- ^ Nelson 1982,第1頁.

- ^ 41.0 41.1 41.2 41.3 41.4 41.5 Nelson 1982,第7頁.

- ^ Nelson 1982,第6頁.

- ^ 43.0 43.1 Nelson 1982,第8頁.

- ^ 44.0 44.1 Nelson 1982,第9頁.

- ^ 45.0 45.1 Nelson 1982,第10頁.

- ^ Kramer 1985,第47頁.

- ^ 47.0 47.1 47.2 Snyder 1987,第28頁.

- ^ Snyder 1987,第30頁.

- ^ Loeber 1984,第13頁.

- ^ Staff writer 1980,第1頁.

- ^ Kokoshin 2016,第19頁.

- ^ 52.0 52.1 Mulvenon 2018,第3頁.

- ^ Mulvenon 2012,第251頁.

- ^ Blasko 2006,第6頁.

- ^ 55.0 55.1 Blasko 2006,第27頁.

- ^ Garafola, Cristina L. People's Liberation Army Reforms and Their Ramifications. RAND Corporation. 23 September 2016 [27 December 2019]. (原始内容存档于2022-05-18).

- ^ Kokoshin 2016,第23頁.

- ^ 58.0 58.1 58.2 Staff writer 1980,第7頁.

- ^ Thayer 2008,第68頁.

- ^ Miller 2018,第4頁.

- ^ 61.0 61.1 61.2 Harding 1981,第27頁.

- ^ Harding 1981,第27–28頁.

- ^ Steiner 1951,第58頁.

- ^ 64.0 64.1 Li 2017,第219頁.

- ^ 65.0 65.1 Evans 1993,第20頁.

- ^ Bui 2016,第223頁.

- ^ 67.0 67.1 Gardner, Schöpflin & White 1987,第131頁.

- ^ 68.0 68.1 68.2 68.3 68.4 Central Committee. Encyclopædia Britannica. [26 December 2019]. (原始内容存档于2022-04-29).

- ^ Ellman 2014,第1–2頁.

- ^ 70.0 70.1 Ellman 2014,第2頁.

- ^ Ellman 2014,第9頁.

- ^ 72.0 72.1 Ellman 2014,第11頁.

- ^ 73.0 73.1 73.2 73.3 73.4 73.5 73.6 Ellman 2014,第22頁.

- ^ Ellman 2014,第23頁.

- ^ Ellman 2014,第25頁.

- ^ Chang 1956,第520頁.

- ^ 77.0 77.1 77.2 77.3 Chang 1956,第521頁.

- ^ Chang 1956,第xi頁.

- ^ 79.0 79.1 Chang 1956,第522頁.

- ^ 80.0 80.1 80.2 Chang 1956,第xii頁.

- ^ 81.0 81.1 Chang 1956,第524頁.

- ^ 82.0 82.1 Triska 1968,第xii頁.

- ^ Chang 1956,第xiii頁.

- ^ Keith 1992,第112頁.

- ^ Keith 1992,第114頁.

- ^ Keith 1992,第118頁.

- ^ Wan, William; Qi, Li. China's constitution debate hits a sensitive nerve. The Washington Post. 3 June 2013 [27 December 2019]. (原始内容存档于2022-04-10).

- ^ 88.0 88.1 88.2 88.3 88.4 88.5 88.6 88.7 Hand 2016,第3頁.

- ^ 89.0 89.1 89.2 Hand 2016,第4頁.

- ^ Hand 2016,第5頁.

- ^ Hand 2016,第15頁.

- ^ Hand 2016,第16頁.

- ^ 93.0 93.1 93.2 93.3 Quigley 1989,第781頁.

- ^ Quigley 1989,第782頁.

- ^ 95.0 95.1 95.2 95.3 95.4 Quigley 1989,第783頁.

- ^ 96.0 96.1 Quigley 1989,第784頁.

- ^ 97.0 97.1 97.2 Quigley 1989,第796頁.

- ^ Quigley 1989,第798–99頁.

- ^ 99.0 99.1 Quigley 1989,第799頁.

- ^ Quigley 1989,第797頁.

- ^ 101.0 101.1 Quigley 1989,第800頁.

- ^ Quigley 1989,第802頁.

- ^ 103.0 103.1 Quigley 1989,第803頁.

- ^ Quigley 1989,第801頁.

- ^ 王洪光. 中将:朝鲜若崩溃中国救不了 中国人不必为朝打仗. 新華社. [2015-08-30]. (原始内容存档于2016-10-21) (中文(简体)).

- ^ 程映虹. “社会主义”中国:国际共产主义运动的终结者. [2015-08-30]. (原始内容存档于2020-10-14).

- ^ 英媒:共產黨還能在中國倖存多久?. BBC. [2015-08-30]. (原始内容存档于2020-11-29).

- ^ Janjigian, Vahan. Communism Is Dead, But State Capitalism Thrives. Forbes. [2022-03-30]. (原始内容存档于2022-05-22) (英语).

- ^ Epstein, Gady. The Winners And Losers In Chinese Capitalism. Forbes. [2022-03-30]. (原始内容存档于2015-11-05) (英语).

- ^ The Economist (2012). "State Capitalism: The Visible Hand". Special Report.

- ^ 越南概況. 中華人民共和國外交部. [2015-08-30]. (原始内容存档于2013-05-05).

- ^ 白宫经济学家感叹中国奇迹 为中国经济“撑腰. 搜狐. [2015-08-30]. (原始内容存档于2020-12-09).

- ^ 美國擔憂越南人權狀況「倒退」. BBC. [2015-08-30]. (原始内容存档于2013-08-12).

- ^ 114.0 114.1 古巴拒绝美国人权报告指美为坚持仇古政策辩解. 人民網. [2014-08-16]. (原始内容存档于2015-09-24).

- ^ 中国的人权状况. 新华网. [2014-02-23]. (原始内容存档于2015-01-03).

- ^ World Press Freedom Index 2015 (页面存档备份,存于互联网档案馆), Reporters Without Borders

- ^ The EIU Democracy Index for the year 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆), Democracy Index 2014.

- ^ 古巴42年来首次修宪将限制总统任期. 美国之音. 2018-07-15 [2018-08-09]. (原始内容存档于2020-11-29).

- ^ Cuba ditches aim of building communism from draft constitution. 卫报. 2018-07-22 [2018-08-09]. (原始内容存档于2019-09-13).

- ^ Cuba approves new leader's Cabinet with old faces in place. [2019-03-24]. (原始内容存档于2018-07-22).

- ^ Reuters. Cuba ditches aim of building communism from draft constitution. the Guardian. 2018-07-22 [2022-03-30]. (原始内容存档于2022-06-02) (英语).

- ^ “被修正”的朝鲜劳动党. [2015-04-24]. (原始内容存档于2015-05-09).

- ^ 朝鲜已放弃马列主义 若崩溃中国救不了. [2015-04-24]. (原始内容存档于2020-12-18).

- ^ Shin, Gi-wook. Ethnic Nationalism in Korea: Genealogy, Politics, and Legacy. Stanford University Press. 2006. ISBN 9780804754088.

- ^ [失效連結] 东方早报 [2013-11-05]

- ^ 尼共(联合马列)“人民多党民主制”的理论与实践研究

- ^ Bhattarai, Kamal Dev. The (Re)Birth of the Nepal Communist Party. thediplomat.com. [2020-12-30]. (原始内容存档于2019-05-03).